THAIBIZ No.165 2025年9月発行ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略

公開日 2025.09.10

渋滞が続くバンコクの街をすり抜け、家族を乗せ、時には屋台にもなる。タイ人にとって、バイクは移動手段だけでなく、暮らしを支える実用品だ。日本とは異なり、自転車よりもバイクがまず選ばれる。四輪車に比べて低所得のユーザー比率が高く価格が重視される領域だが、だからこそ、そこに新たな付加価値を提供する余地もある。

ホンダが圧倒的なシェアを誇るバイク市場で、タイ・ヤマハモーターは“選ばれるブランド”として独自の地位を築いてきた。鍵は、「ユニークエクスペリエンス」を軸にしたブランディングと、それを形にする技術開発の二人三脚だ。

本特集では、2024年に同社初のタイ人CEOに就任したポンサトーン氏と、ASEAN開発拠点であるYAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)の吉田社長の言葉から、市場2位のポジションを強みに変えるヤマハモーター(以下、ヤマハ)の現地化戦略と、その進化を追う。

タイ人の暮らしに根ざし、「プレミアム」を再定義

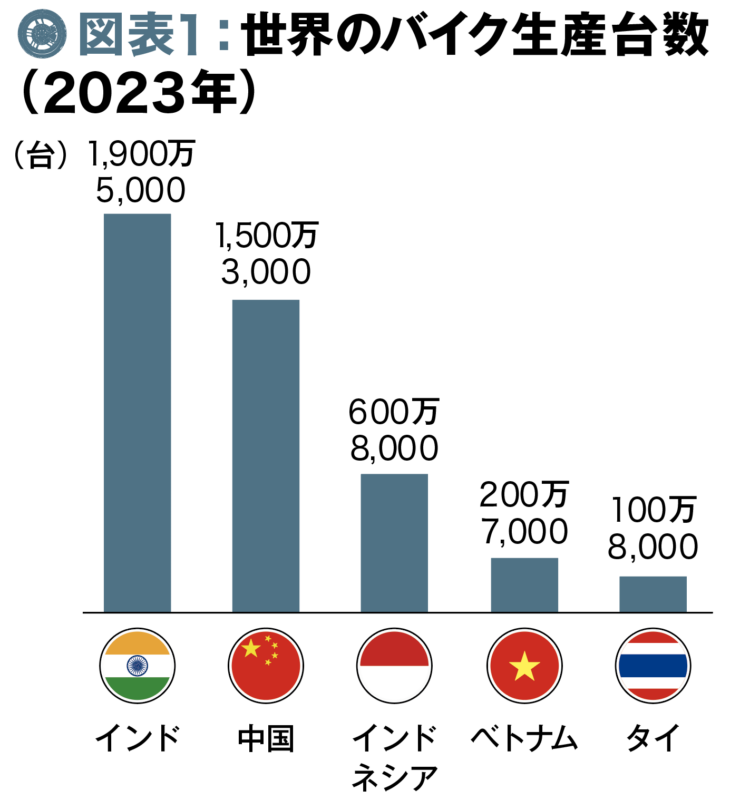

タイのバイク市場は堅調、EV化には課題が残る タイのバイク産業は、国内市場の厚さと輸出力を背景に、世界有数の生産国へと成長を遂げている。2023年には世界第5位のバイク生産国にランクイン(図表1)。クルンシィ・リサーチの調査データによると、タイのバイク生産は2024年に189万台、2025年1〜5月で前年同期比3.3%増の約86万6,000台と堅調に推移しており、2025〜2027年も年率1.5〜2.5%の成長が見込まれている。その背景には、配車アプリによる利用の拡大や、電動バイク(EV)に対する関心の高まりがある。

出所:クルンシィ・リサーチのデータを基にTHAIBIZ編集部が作成

一方で、リスクも存在する。近年の家計の債務水準の高さやローン審査の厳格化、市場の過当競争などは、依然として課題になっている。

また、EV化については四輪と比べて進捗が限定的だ。タイ政府は2030年までに新車生産の30%をゼロエミッション車(ZEV)にするという「30@30」政策を掲げているが、バイク分野ではまだ市場全体の約1.3%にとどまっており、2025年末までに10%を達成するという目標にも届かない見通しだ。

「ガソリン車の燃費性能が非常に高く、ランニングコストもすでに安い。さらにタイのユーザーは1日あたり50〜100km以上を走るケースも多く、現状のEVバイクでは対応しきれない」と、ポンサトーンCEOは現実的な課題を指摘する。現在はまず欧州市場向けにEVバイクを製造し、将来的な国内展開の準備を進めている段階だという。

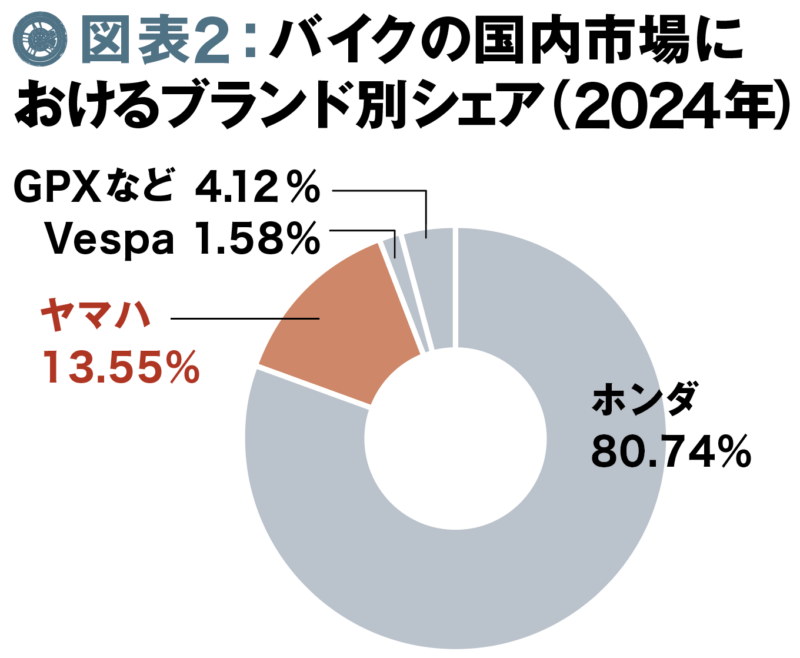

プレミアムで勝つ、“ユニーク”なブランド戦略 タイのバイク市場では、日本ブランドが95%のシェアを占め、存在感を示している。なかでもホンダが全体の約8割という圧倒的なシェアで、ヤマハは約14%にとどまる(図表2)。

出所:クルンシィ・リサーチのデータを基にTHAIBIZ編集部が作成

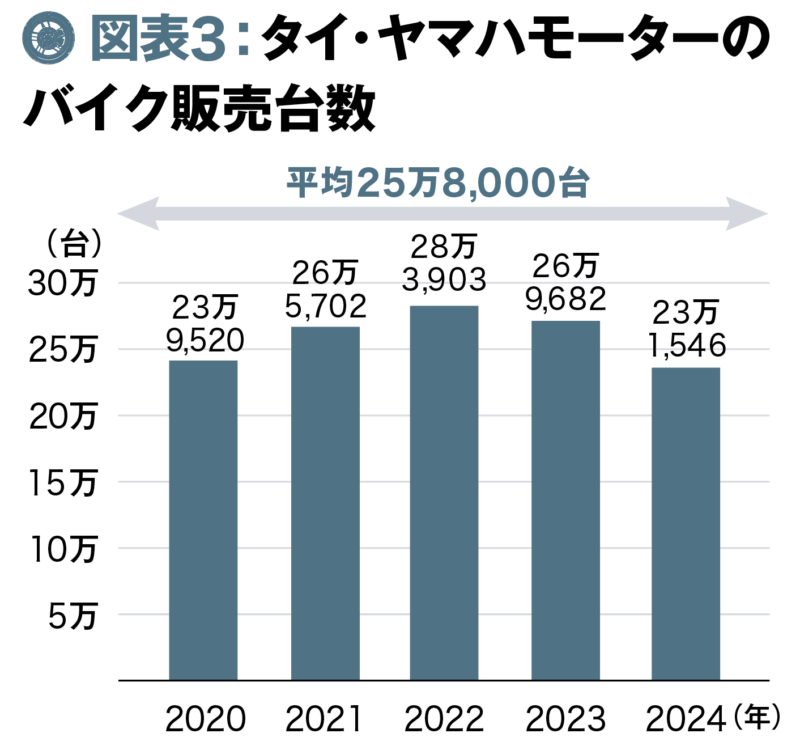

それでも、年平均25万台の販売台数を維持しており(図表3)特にスクータータイプでは他社と一線を画す独自のポジショニングを確立している。

出所:タイ・ヤマハモーターのデータを基にTHAIBIZ編集部が作成

なお、同市場においてバイクは4つのタイプに分類される(図表4)。

出所:タイ・ヤマハモーターのデータを基にTHAIBIZ編集部が作成

ヤマハはタイ市場において、「ユニークエクスペリエンス(独自の体験)」を中核に据えたマーケティング戦略を展開している。単なる価格勝負には加わらず、「Revs Your Heart(心を躍らせる)」というブランドスローガンのもと、乗る楽しさや感性に訴える設計・デザインを重視する。「便利さや先進性を求める若い世代に向けて、スマート機能やアプリ連携、美しいカラーや現代的なスタイルなど、“選ばれる理由”を明確に伝える製品づくりを意識している」とポンサトーンCEOは語る。

例えば、同社が展開する「GRAND FILANO」や「FAZZIO」「NMAX」などのモデルは、トレンド感のあるデザインやスマホ接続機能を備え、都市部の若者や通勤層から支持を集めている(図表5)。

出所:タイ・ヤマハモーターのデータを基にTHAIBIZ編集部が作成

とりわけFAZZIOは新興モデルとして急成長を遂げており、販売台数ベースでも存在感を高めている。また、ハイブリッドバイクの製造にも業界に先駆けて取り組んでおり、環境対応と運転体験の両立を図っている点も特徴だ。

さらに、販売チャネルでも差別化を進めている。ショールーム「ヤマハスクエア」は、現代的で目を引くデザインへと順次リニューアルされ、ユーザーのライフスタイルに訴えるブランド空間として展開中だ。

ショールーム「ヤマハスクエア」 写真提供:タイ・ヤマハモーター 加えて、アフターサービスにも力を入れる。一般的に3年とされる保証期間を、ヤマハでは5年に延長。「最終的な目標は、顧客が製品を自分のライフスタイルと結びつけ、『オーナーのプライド』を生み出すことだ。われわれは製品価値をプレミアムに高めることを目指している」とポンサトーンCEOは語る。

整備士とディーラーが支えるタイ・ヤマハモーターの価値 製品や技術の開発に加え、同社は整備士やディーラーのスキル向上にも継続的に取り組んでいる。新型モデルやスマートフォン接続システムなど、進化する技術に現場が確実に対応できるよう、実地研修を通じた習熟支援を行うほか、最長5年保証を支える人材育成として、「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階認定制度を導入。整備士の技術力とモチベーション、サービス品質の底上げを図っている。

また、現代の市場環境におけるデジタル発信の重要性を踏まえ、ディーラーに対してもTikTokやInstagramなどのSNSを活用したコンテンツ制作の指導を実施。製品そのものだけでなく、体験から発信までを通じて「ユニークエクスペリエンス」を届け、ユーザーとのつながりを育てることにも力を入れている。

タイ人CEOが推進する現地化と人材育成 このようなブランド戦略をとる上で同社が注力しているのが、「人材の現地化」だ。ポンサトーンCEOは1997年、アジア通貨危機のさなかにタイ・ヤマハモーターへ入社。当時多額の債務を抱えていた同社の構造改革を任され、3〜4年かけて再建に成功した。

その後もマーケティングを中心にキャリアを積み、販売や生産の効率化プロジェクトを推進。2016年からは日本本社に2年間出向し、外国人社員と日本人社員を横断的に育成する「グローバル人材開発部」を新設するなど、本社と現地の両方を知る数少ない存在として頭角を現した。

「技術やデザイン、品質管理といった分野は複雑で時間がかかるため、現在は日本人専任者が担当している。それでも、学ぶ意欲のあるタイ人と、教える覚悟のある日本人の双方の協力があれば状況は変えられる」と同CEOは語る。

実際に社内では、日本からの研修派遣制度や現地育成プログラムが整備されており、技術と責任の移管が着実に進んでいる。注目すべきは、「現地化=任せること」ではなく、現地の人材が価値を生み出す力をどう育てるかに重きを置いている点だ。

ポンサトーンCEOは「日本企業でも、地域拠点の従業員に創造する機会を与えるべきだと考えている。当社では、将来的に現地スタッフが高度な役割を果たすことを目指しており、タイ人従業員にはその能力が十分にある」と語る。

実際、タイ・ヤマハモーターは日本的な「改善」の考え方を活かしながら、タイ人チームがコスト削減やミス防止、配送の効率化などに日々取り組む現場力の高さが備わっている。

社会とともに走る企業へ タイ・ヤマハモーターでは、プレミアムブランドを目指すうえで「タイ社会に根ざす企業であること」を掲げており、社会課題への貢献を同社のもう一つの柱としている。なかでも注目しているのが、タイにおけるバイク事故の問題だ。

タイ保健省・疾病管理局(DDC)の報告によると、2020年から2024年までの5年間で、国内の交通事故死亡者の80%以上がバイクの運転者であり、負傷者の84%以上はヘルメットを着用していなかったことが分かっている。2022年からは同乗者のヘルメット着用も義務化、今年6月から取り締まりが強化されたというが、バンコクの街を見る限りでは未だ浸透はしていない。

こうした事実を受けて、タイ・ヤマハモーターでは、ASEAN最大級の安全運転教育センター「ヤマハライディングアカデミー」を設立。全国24の職業教育機関と提携し、年間1万5,000人以上の受講者を対象に、安全講習や実地トレーニングを行っている。また、創立60周年の記念として、全国の子どもたちに1万2,000個のヘルメットを無償提供。こうした活動は、単なるCSRにとどまらず、社会全体のバイク文化を安全で誇れるものにしていくという、ブランドの長期ビジョンにも通じている。

さらに、災害時の緊急支援や青少年スポーツの支援にも力を入れている。チャイパッタナー財団と連携して自然災害の被災地に支援物資を届けるほか、「ヤマハタイランドレーシングチーム」を通じて、タイ人レーサーの世界への挑戦を支援。製品提供という枠を越え、「バイクとともに生きる社会」の創造を目指している。

加えて、EV時代に向けた環境課題への対応も見据えている。「バイクの電動化だけでなく、使用済み車両の適正な処理も重要なテーマだ」と語る同CEOは、タイに約2,000万台存在する登録バイクのリサイクル制度が未整備であることを指摘。そのうえで、「リサイクルの仕組みづくりは、新しいビジネスモデルとして日タイが協力できる分野だ。環境負荷を減らしながら、経済価値を生み出す持続可能な協業の可能性がある」と展望を語った。

日タイ協業の未来を拓くヤマハの挑戦 タイ・ヤマハモーターの歩みは、タイ社会とともにあった。ポンサトーンCEOは今後の日タイ協業の可能性について、「お互いの人材の潜在能力をどう引き出すかが鍵だ」と語る。同社では、研究開発(R&D)領域でも現地主導の判断と創造ができる組織体制の強化を進めており、その根底には「ユニークエクスペリエンス」への共通理解と誇りがある。

現地人材の感性と、日本側の技術や仕組みがかけ合わさることで、「タイ発のグローバル価値」をつくる。それが、ヤマハのめざす協業のあり方だ。単なる拠点の自立ではなく、生活に根ざした製品をともに形づくる。その信頼関係のなかに、製造業の次なる可能性が広がっている。