THAIBIZ No.165 2025年9月発行ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

タイから世界へ – 変革人材を生み出す3つの仕掛け

公開日 2025.09.10 Sponsored

本連載ではこれまで、「変革人材の育成・輩出機関」としてのタイの強みを紹介しつつ、タイで新しいことにチャレンジする日本人を「変革人材」として個別記事でスポットライトを当ててきた。連載最終回では、インタビュー等から抽出された変革人材が有する特徴と、そうした人材を持続可能な形で生み出すための仕組みについて、考察をしていきたい。

本連載の概要とこれまでの流れ

THAIBIZの2025年4月号からスタートした本連載は、新たな日タイ関係を考える上で鍵となる、タイにおいて新しいことに他の人を巻き込みながら前向きにチャレンジしている「変革人材・リーダー」に着目した、一般財団法人 海外産業人材育成協会(以下、「AOTS」)による調査の結果を記事化したものである。

同調査では、①変革人材の育成・輩出拠点としてのタイの強みは何か、②タイにおける変革人材はどのような特徴を有しているか、③変革人材を持続可能な形で生み出すための仕組みは何か、という3つの質問に対する答えを、多様なバックグラウンドを持つ変革人材へのインタビューを通じ、少しでも明らかにすることを目指した。

これまでに、①のタイの強みを4つの要素(信頼に基づく強固な両国関係、人としてシビアに評価される環境、他国への横展開を可能とする出島機能、子育て等にも優れた住環境)に整理。駐在員、現地採用、起業家など、様々な変革人材等がタイに来て、育ち、そして世界に羽ばたく際の「登竜門」としてタイを位置づけた(図表1)。

こうした要素を盛り込んだ冒頭記事に続き、全5回に渡り、インタビューを実施した一部の変革人材の人物像について、個別記事で深掘りしてきた。最終回の今回は、個別記事でのエピソードも踏まえつつ、主に②および③について考察していきたい。

変革人材が有する3つの特徴

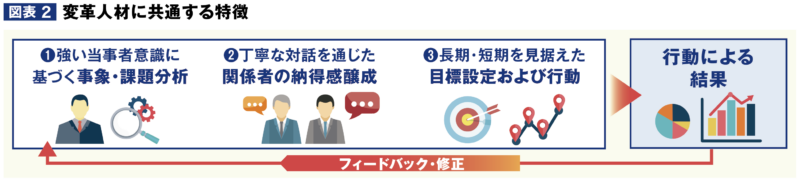

変革人材にインタビューを実施する中で、彼らにほぼ共通して3つの特徴があると感じた(図表2)。それぞれについて、以下、概要を述べたい。

まず1つ目は、目の前に立ちはだかる課題に対する強い当事者意識である。海外では、日本との環境の違いや、先人達の残した蓄積、本社から配分等されるリソースの制約など、自分自身でコントロールしきれない他律的な要因に、自らのキャリアがより左右される可能性が高いと考えられる。

そのため、タイで「よそ者」であることも相まって、困難や課題に直面した際、ついつい自分以外に困難や課題を乗り越えられない原因を求めがちであるが、その中でいかに自分事として現実を捉え、冷静かつ客観的に課題分析が出来るかが、その後の戦略の策定や具体的な行動を起こすフェーズの際に大きな差を生み出していると感じた。

次に共通していたのは、チームを作ることの重要性を理解し、そのためにコミュニケーションを欠かさないことである。異国の地で変革を起こすためには、よそ者一人の力では限界があり、どうしても現地に精通した方々の力を借りる必要がある。

そうした際に、日本人やタイ人の特性の違いを理解し、それぞれの強みを引き出すチーム作りに注力されていた。その上で、作ったチームに魂を入れるべく、自分のやりたいことや自分たちのやるべきことをリーダーとして日頃から繰り返し伝え、自らの情熱と当事者意識を周囲に伝播させることを徹底していた。

コミュニケーションのやり方は、直接対話するだけでなく、ルール・仕組みを通じた間接的な対話も含めて様々であったが、言語や文化の壁を乗り越えて、相手に「納得感」を与えるというところは共通していたように思え、それらが変革に必要なスピード感やチームワーク、一人ひとりが自ら考え物事を前に動かす推進力を生み出す源となっていた。

また、コミュニケーションを取る相手には、タイ国内の関係者だけでなく、駐在員の場合は日本本社なども含まれており、彼らにも変革の必要性やそのために必要な具体的な方策について、日常的に説明を繰り返し、信頼関係・納得感を醸成することで、必要な時にサポートを受けられるようにされていた。

最後の共通点は、変革の時間軸についての考え方である。具体的には、最終的なゴールの設定については、自らが長期間当事者として関わるが如く、あるべき論で設定しつつ、短期的には、小さくても具体的成果に拘り、大きな目標に向かってコンスタントに結果を積み上げていくというアプローチを取られている方が多かった。

ここは、タイ駐在期間がある程度見えている駐在員と、長くタイに留まり挑戦することを目指す現地採用者や起業家という区分で、考え方が異なるのではないかと思っていたので少々意外であった。

しかしながら、具体的な成果なく情熱だけで変革の推進力を維持することが難しいことや、方針を柔軟に軌道修正できるようにするという観点から、短期目標も設定し、その進捗をチーム全体で確認した後、成果を祝う(もしくは反省する)プロセスを意識的に設けることの重要性を、異口同音に語っていた。

なお、こうした振り返りの機会に失敗を素直に認めるということも、リーダーの心構えとして持っておられる方が多く、そうした実直なコミュニケーションが納得感をさらに醸成し、結果、一層のチーム力向上に繋がっていると感じた。

以上が、インタビューおよびその後の分析を通じて見えてきた共通点であるが、これらはいずれもタイに固有に求められる特徴という訳ではなく、グローバル人材として活躍するために普遍的に必要な要素と考えられる。

確かに、人員の適切な配置やコミュニケーションの実施にあたっては、タイ人の特性に配慮したアプローチを志向されている方が多かったが、根っこにあるのは、「現状に不満を言わず、言語や文化などの様々な壁を恐れずに、目の前の課題や人と真摯に向き合いながら、同じ情熱を持つ仲間とともに、大きな目標に向かって一歩ずつ着実に進む」という王道的なアプローチである。

こうした当たり前のことを当たり前にできる人を、前述した様々な強みを有するタイという舞台がより輝かせることができると同時に、グローバルで通用するスキルを磨けるからこそ、グローバル人材のための登竜門にタイはなりうると考える。

変革人材を持続可能に生み出す仕組み作りと3つの具体的なアクション

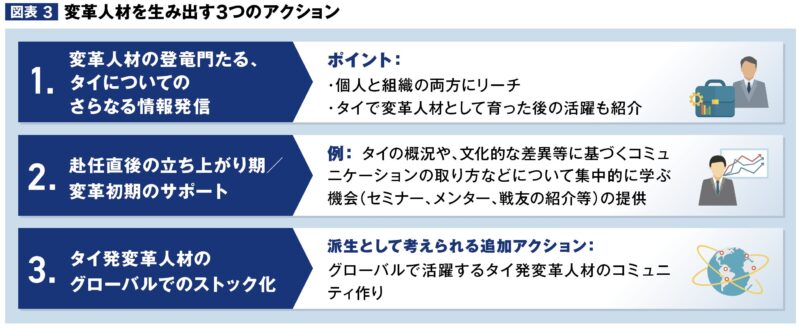

最後に、変革人材をタイから持続可能な形で生み出すための仕組み作りについても考察し、3つの具体的なアクションを提案したい(図表3)。

1つ目のアクションは、世界に羽ばたくための登竜門としてのタイについての、より積極的な情報発信である。誤解を恐れずに言うと、タイは一定程度、経済発展・成熟しているが故に、他新興国が醸し出すフロンティア感は薄い一方で、まだまだ先進国ではないという中途半端な立ち位置にいる国、という印象を漠然と持たれていると考えている。

しかしながら、変革人材の育成・輩出拠点、特に日本人の若手の挑戦の場として、タイは優れた特徴をいくつも有しているため、そうした点を日本に向けてより積極的に発信していくことが重要である。

その際、発信先としては、①今後海外での挑戦を希望する変革人材およびその予備軍だけでなく、②グローバル人材を戦略的に育成したいと考えている企業の関係部署(駐在員の選定を行う人事部や事業部など)の2種類が考えられるため、「個人」と「組織」の両方にリーチすることが重要である。

また、発信する内容も、タイで変革人材として育った後の活躍も含めて紹介出来ると、よりタイで挑戦し、変革人材となった際の具体的なメリットが伝わりやすくなると考えられる。

2つ目のアクションは、タイ赴任直後の立ち上がり期、および変革初期のサポートである。大きな変革を成し遂げるためには、どうしても時間がかかってしまうが、特に駐在員はより厳格にタイムリミットが決められてしまっている場合が多いが故に、一時たりとも無駄にはできない。

そうした中で、立ち上がり期間をいかに短くし、特に心機一転で迎えられるフレッシュな期間も、変革に充てられる時間として確保できるようにすることは非常に重要である。

そのため、円滑な立ち上げのためには、例えば、タイの概況や、文化的な差異等に基づくコミュニケーションの取り方などについてタイ到着前後に集中的に学ぶといったことが考えられる。

幸いTHAIBIZも含め、日本語でもタイについて学べる文献等が豊富に存在するため、先人達の知恵を知識として吸収し、事前準備をしっかりと行うことが出来る環境およびサポート体制は比較的整えられている。

しかしながら、やはり文献情報では限界はあるため、赴任直後や変革初期といった孤立化しやすく、かつまだ自信もないタイミングで、進むべき方向、もしくはその手がかりを示してくれるメンターや同じ境遇の戦友的な存在も非常に重要であると考えている。

今回インタビューした変革人材の多くも、初期に出会ったメンター・戦友の重要性について語っており、そうした方々の国籍(日本人またはタイ人)や所属(同じ組織または取引先等)、年齢(同世代または年上)も様々であった。

しかしながら、過去に同じような困難に直面した、もしくは、今同じような境遇にいる人同士で率直に語れる場作りは、1.お互いの経験から学び合う、2.他の人の挑戦から刺激・エネルギーをもらう、3.具体的な協力関係を築き、さらなる変革を行う契機とするといった様々なメリットがあるため、変革人材をサポートする仕組みとして整備する意義は大きい。

3つ目の具体的なアクションは、タイ発変革人材のグローバルでのストック化である。前にも述べたとおり、現在約2万人を超える日本人がタイで就労しており、その多くは筆者も含め数年で入れ替わる駐在員である。

そのため、両国の交流の歴史を考えると、タイ「卒業生」のボリュームは小さくなく、タイから世界に羽ばたいていった変革人材も少なくないものの、彼らの活動や活躍は現在、しっかりとストック化されていない。

しかしながら、そうしたタイでの変革を経たOB・OGの経験および、彼らとのネットワークは貴重な日タイのアセットであり、先に述べた、グローバル変革人材になるための登竜門であるタイの魅力の発信や、現在変革を起こそうとしている現役の駐在員等に伴走する上でも、大きな役割を果たしうる。

タイでは出身県や出身大学などで、多くの日系コミュニティが存在するが、グローバルで活躍するタイ発変革人材のコミュニティ作りも非常に重要であると考えている。

以上が、変革人材をタイから持続可能な形で生み出すための仕組みを構築する上での3つの具体的なアクションである。こうしたアクションは相互に関係しあっており、一朝一夕で出来るものではない上に、何より誰しもがすぐに完全無欠の変革人材になれる訳ではない。

しかしながら、ほとんどの人たちが、先に述べた変革人材の特徴を部分的には有すると考えられるため、より多くの方々がタイの魅力に気づき、タイに来てから間を置かずに前向きにチャレンジしながら成長することで、元々持つポテンシャルを発揮できる環境作りが、今後の日タイ関係全体の底上げを図る上で非常に重要であると考えている。

終わりに(組織および個人としての貢献)

今後は、こうした調査・分析に基づき、変革人材をタイから持続可能な形で生み出す仕組みを作るための実際の行動を早期に起こす必要がある。

そのため、これまで現地の産業人材の育成を通じ、主に日本企業の工場の「コピー」をタイ等に整備することで日系製造業等の海外展開を支援してきたAOTSにとっても、本調査を変革の契機とし、より多様な人材育成ニーズに対応していきたいと考えている。

足下既に、現地主導で進められる新たな人材育成スキームを開発・実施※しつつあるが、人材育成のみで完結する変革はほぼないことも踏まえ、今後は変革を後押しする他の組織との連携も一層図っていきたいと考えている。

また、筆者自身は先日タイを一旦卒業してしまったが、育てていただいたタイへの恩返しを少しでも行うために、今後もタイでの変革人材の躍進を支えることに、個人としても微力ながら貢献していきたい。

最後に、日タイ関係の一層の強化のために、本調査に多大なる協力をいただいた関係者の皆様に感謝申し上げて、筆を置かせていただきたい。本当にありがとうございました。

※ 動画|タイ・ASEANにおける日本の人材育成の軌跡と未来への課題(AOTS/AMEICC 藤岡亮介氏)

日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC) 事務局長 兼 海外産業人材育成協会(AOTS) バンコク事務所長

藤岡 亮介 氏

注)所属・肩書は調査実施当時

2013年経済産業省入省。同省にて通商およびエネルギー政策に従事した後、2022年6月〜2025年7月まで、AMEICC事務局/AOTSバンコク事務所に出向。

【お問い合わせ先】

一般財団法人 海外産業人材育成協会(AOTS)

バンコク事務所

TEL:02-255-2370