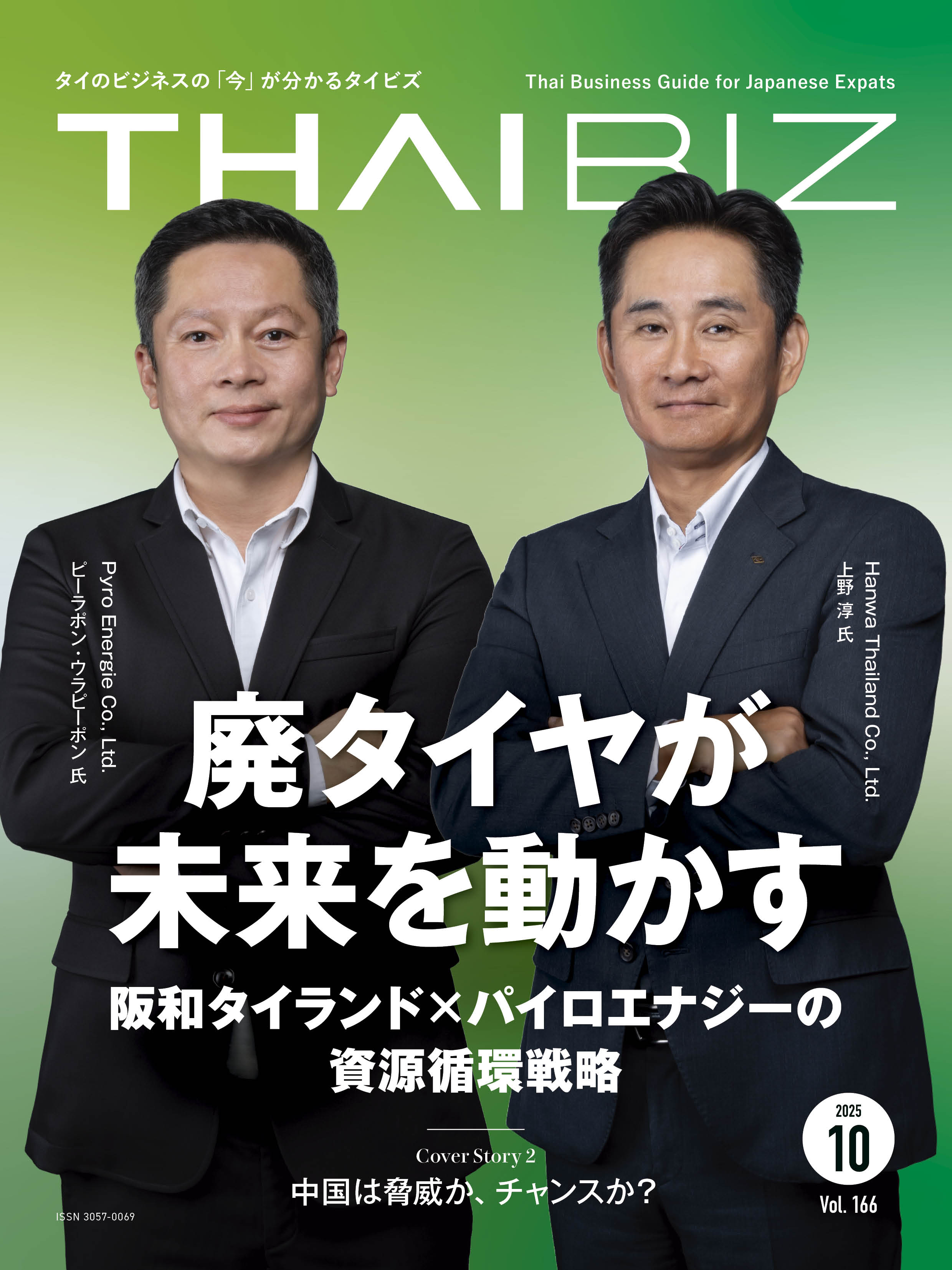

THAIBIZ No.166 2025年10月発行廃タイヤが未来を動かす ー 阪和タイランド×パイロエナジーの資源循環戦略

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

タイの大麻産業に未来はあるか – 解禁から3年、揺れる制度

公開日 2025.10.10

バンコクの街中やパタヤなどの観光地に多く並ぶ大麻ショップ。大麻解禁が進められた背景には、経済政策だけでなく政治的な思惑があった。大麻政策を主導してきたタイ誇り党(プームジャイタイ党)による暫定政権が発足した今、解禁に至る政治的構造をたどりつつ、法整備の行方と外資参入の可能性を展望する。

ウェルネス産業としての期待 タイが大麻を解禁したのは2022年6月。ASEANで初めて、すべての大麻の部位(茎、葉、花穂など)が麻薬リストから除外となり、ショップでの購入、家庭での栽培が可能になった。政府が掲げた目的は医療用大麻による「ウェルネス経済の推進」である。

タイは古くからハーブや伝統医療に親しむ文化があり、大麻もかつては薬草として使われていた。農村経済の振興や医療用途での活用、さらには健康・美容・観光産業への波及効果を期待して、「経済作物」としての大麻に注目が集まった。

制度なき自由化が生んだ現実 しかし、事態は思わぬ方向へと進むこととなる。原因は制度の不備にある。解禁当時、政府は酩酊作用のあるテトラヒドロカンナビノール(THC)を0.2%未満に抑えるという基準を定めたものの、それを監視・運用する体制が整っていなかったのだ。

医療・産業・研究用途を前提とした法制度「大麻法(Cannabis and Hemp Act)」は議会での対立のため廃案となり、以降も制度整備は進まなかった。その結果、大麻政策は政府・行政・事業者のいずれもが明確なルールを持たないままスタート。「大麻の自由化」という言葉とともに、市場だけが先行して拡大していった。

2025年時点で、タイ国内には約1万8,000店舗の大麻販売店があるとされている1

さらには一部の観光客から「大麻の匂いが漂う環境が旅行体験を損ねる」といった声も上がっており、制度の不備は観光業界にも悪影響を及ぼしている。今年6月には医師の処方箋を義務づける方針、娯楽目的での花穂の販売・使用禁止が発表されたが、まだ取り締まりには至っていない。大麻を経済政策の柱に据えたはずの政府自身が、その扱いに手を焼いているという皮肉な状況だ。

二転三転する政局と制度化の迷走 なぜこのような状況に陥ったのか。その背景には、タイ特有の「政治ゲーム」がある。大麻解禁を主導したのは、現在首相を務めるアヌティン氏であり、当時は保健相として政策を推進していた。

同氏の率いるタイ誇り党は、大麻を「経済作物」と位置づけ、地方農家や中小事業者の支持を取り込むことで政権内での影響力を拡大する狙いがあったとされる。解禁は政権入りの見返りだったとの見方もあり2

しかし、解禁後の展開は混迷を極める。大麻法整備は、推進派のタイ誇り党と、規制強化を主張するタイ貢献党(プアタイ党)との折り合いが付かず足踏み状態に陥った。法案再提出の見通しも立たず、タイ誇り党の政権任期が終了。

2023年の総選挙では、大麻政策が主要な争点の一つとなったものの、政権を担うことになったタイ貢献党は選挙戦でも政権運営でも一貫した立場を示さず、法整備がされないまま放置された。

こうした経緯から、大麻政策は一貫した制度設計のもとで展開されることなく、政局の駆け引きに翻弄されてきた。タイ社会ではその不透明さに対する懸念も根強く、制度の安定性と透明性を求める声が高まりつつある。

大麻市場のポテンシャルの高さ 一方、タイの大麻産業は今後も大きな成長が見込まれており、国内外から注目が集まる市場であることも事実だ。その規模は2024年に約13億米ドルに達しており、2030年には71億米ドルまで拡大、年平均成長率(CAGR)は33%と予測されている3

なかでも特に需要が高まっているのが、カンナビジオール(CBD)を用いた製品だ。精神作用がなく、鎮痛や不安の緩和に効果がある成分とされ、スキンケアや飲料、健康食品など多様な分野で商品化が進んでいる。THCは制限が必要とされつつも、医療分野では痛みや食欲不振の治療薬としての可能性が期待されている。

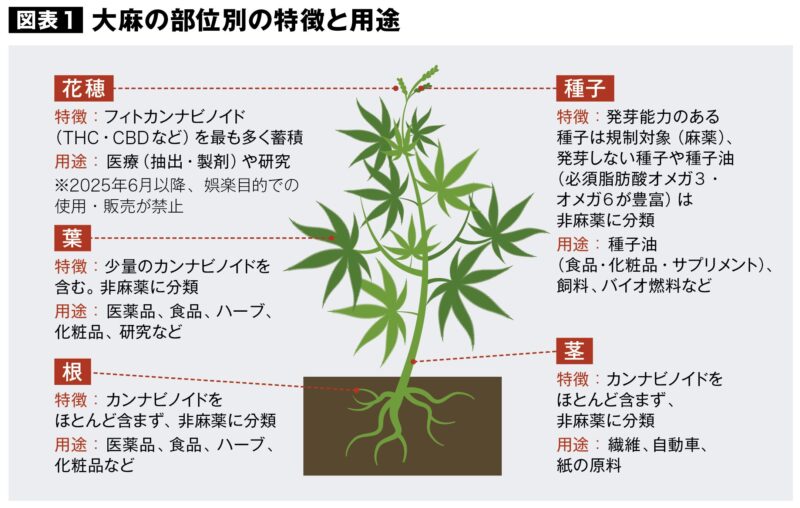

さらに、大麻は葉・茎・種子・花穂といった各部位に用途があり(図表1)、医薬・化粧品・食品・農業資材など、複数産業に横断的な応用が可能だ。

出所:タイ保健省・食品医薬品局(FDA)の資料を基にTHAIBIZ編集部が作成 調味料、濃縮飲料、石けん、シャンプーなどの商品もすでに市場に登場しており、付加価値創出の広がりが見える4

制度なき自由化から整備された合法化へ 大麻解禁から3年。制度の空白による混乱が続く一方で、政治の舞台ではようやく再制度化の兆しが見え始めている。今年9月には、大麻解禁を主導したアヌティン氏が新首相に就任し、当事者自らが政権の主導権を握るかたちとなった。

現時点で明確な法整備の動きは見られないものの、過去の経緯を踏まえれば、医療目的に限定した法整備が進む可能性は高いと見られている。

なお、新政権は2026年1月までの暫定体制とされており、その後の総選挙の行方は不透明だ。国民から高い支持を集める野党・国民党が政権を担う可能性も示唆されているが、同党は「大麻は段階的な管理・規制が必要」との意向を示している。その立場を踏まえれば、いずれの政権であっても「厳格な制度化」へと舵を切る方向性に大きな差はないだろう。制度設計が具体化するタイミングとしては、2026年後半以降が現実的ではないか。

マヒドン大学大学院経営管理学研究科は、多くの国内事業者が「タイは気候・土壌・ハーブ文化に恵まれている。バランスのある法制度さえ整えば、ハーブ産業のハブになりうる」と高く評価していると報告している5

一方で、タイのビジネス環境が政治的駆け引きに影響されやすい構造を持つことも、改めて意識しておく必要がある。大麻政策をめぐる制度不在はまさにその象徴であり、タイ国内の事業者や国民は、そうした不確実性を“やり過ごす”柔軟性を培ってきた。

外資企業にとっても、制度の不安定さを前提としたフレキシブルな体制構築と、リスク管理を前提とした中長期的な視点が求められる。「解禁」という事実の先にある制度の整備が見えてきた時に、持続的な機会が生まれるだろう。

>> 本連載「THAIBIZ編集部の視点で読み解く」の記事一覧

引用元