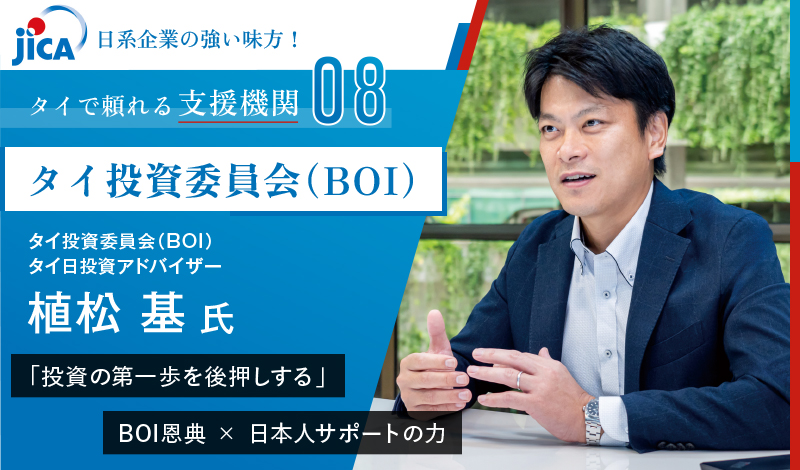

「投資の第一歩を後押しする」BOI恩典 × 日本人サポートの力

公開日 2025.11.10 Sponsored

タイでの事業展開や拡大に際しては、各種恩典があるタイ投資委員会(BOI)に対し、投資案件の認可を申請する企業は多い。一方で、手続きに関するノウハウ不足や「ハードルが高い」といった先入観から、その機会を逃しているケースも少なくない。

実はBOIには、株式会社商工組合中央金庫(以下、商工中金)から出向している「タイ日投資アドバイザー」が在籍し、日系企業に向けてさまざまな助言やサポートを提供している。

今回は、アドバイザーの植松基氏に、日系企業がBOI制度をどう活用し、投資の“第一歩”をどう踏み出せるのか話を聞いた。その投資計画も、実はBOI恩典の対象になるかもしれない。

【第8回】タイ投資委員会(BOI)

タイ投資委員会(BOI) タイ日投資アドバイザー 植松 基 氏

Thailand Board of Investment (BOI)株式会社 商工組合中央金庫から出向 投資促進を担うタイ政府機関。タイへの事業投資を促進するため、外資規制の緩和、外国人就労者のVISA、労働許可証の手続き支援並びに規制緩和、土地所有の権利付与などの基礎的恩典の他、法人所得税の減免等、税務面で恩典を提供。BOI本部、タイ地方事務所の他、東京、大阪に事務所があり各種お問い合わせに対応。株式会社商工組合中央金庫は、1995年からBOIとMOU締結し出向者を派遣。アドバイザリーとして、日系企業、投資家から主に奨励に関わるお問い合わせに対応し各種アドバイスやセミナー等を実施。

お問い合わせ E-mail:head@boi.go.th Website:www.boi.go.th/un/BOILINE

木下 BOIの活動概要と、タイ日投資アドバイザーの役割について教えてください。

植松

商工中金は1995年にBOIとMOUを締結し、職員派遣を開始しました。私自身は現在、BOIに所属する唯一の外国人として、日系企業に対し、投資環境や制度に関する情報提供、申請手続きの支援、事業開始後のBOIとの折衝サポートなど、幅広くアドバイスを行っています。

木下 近年BOIが特に力を入れている分野や、日系企業の投資動向などについて教えていただけますか。

植松

一方、日本企業の動きを見ると、食品製造関連での投資が好調な印象です。また、卸売り機能を持つTISO(Trade and Investment Support Office)、地域統括機能を担うIBC(International Business Center)、国際調達拠点となるIPO(International Procurement Office)といったライセンスの取得申請が目立っています。

木下 日系企業からは、具体的にどのような相談を受けることが多いのでしょうか。

植松

BOIへの申請についてはガイドラインが整備されていますが、実際には実務を進めてみなければ分からない点も多く、不明点が生じた際にご相談いただくことが多いです。

申請作業自体はタイ人スタッフが担当することが多い一方、BOI指示により投資計画を変更する必要がある場合や、申請結果を日本人の社長へ説明する場面では「日本語でわかりやすく説明してほしい」と依頼を受けることも少なくありません。

木下 どのような段階で、BOI支援制度の活用を考えるべきなのでしょうか。

植松

また、近時導入された「タイ長期居住者(LTR)ビザ」の内、高度人材の外国人に対して与えられるビザが、税制をはじめとするさまざまな恩典が付与されることから注目を集めています。

タイ国内の企業や研究機関に勤務する対象業種の専門家などが申請でき、一部例外はありますが取得すればタイでの個人所得税の減免措置などが受けられます。そのため、日本人駐在員にかかる経費削減の観点からも、取得を目指す企業が増えています。

タイで成功している企業の多くは、BOIの制度を上手に活用しています。逆に、活用していない企業の多くには「ノウハウ不足」といった課題が見受けられます。そのような場合には、ぜひ私どもを頼って必要な基礎知識を習得いただき、積極的に申請にチャレンジしてほしいと思います。

日本人駐在員代表が親会社からのBOI申請指示を一人で抱え込んでしまうケースも少なくありませんが、基本知識を習得した上で、タイ人幹部候補生に申請を任せることも教育の観点から有効です。

木下 申請や制度活用にあたり、専門家としてどのようなアドバイスをされているのでしょうか。

植松

しかし、もし申請が通って法人所得税の免除を受けられれば、そうでない場合と比べて数億円単位のコスト差が生じることもあります。

心理的なハードルを少しでも下げられるよう、私どもは可能な限りの支援を心がけています。アドバイザーという立場上、申請を直接通す権限はありませんが、許可取得に向けて企業と伴走し、ときには担当官との折衝をサポートする役割を担っています。

実際に、一度は却下された申請内容について、担当官と交渉し、最終的に恩典が得られた事例もありました。日本人の視点を持つBOI人材として貢献できた時の喜びはひとしおです。ノウハウを積み重ね、それを実績として循環させていくことが、申請を前向きに検討いただくためにも重要だと考えています。

また、親会社にはBOIの東京支部や大阪支部にセカンドオピニオンを求めることも推奨しています。これは、日本人駐在員だけが板挟みにならないようにする工夫の一部です。

木下 日系企業が注意すべきリスクや課題にはどのようなものがありますか。また、タイへの投資を検討している日系企業へのメッセージをお願いします。

植松

社内事情はあると思いますが、BOIの許可を先に得てから親会社に決裁を申請している企業もあります。スピード感のある外国企業などは、この方法を取るケースが多く、実際にBOIの許可を取得しながら実行に至っていない事業も少なくないと思います。

迅速な事業推進を実現するためには、「申請」という最初の一歩をいかに早く踏み出せるかが鍵になると考えています。

また、BOIの認可取得後も各種の報告義務があるため、過去に認可を得た企業であっても、前任者からノウハウをしっかり引き継ぎ、制度理解を深めておくことが重要です。

タイでの新たな挑戦や現地化を進める上でも、BOI活用の可能性は大きいと考えています。ぜひ積極的に申請を検討いただきたいですし、お気軽にご相談いただければと思います。