最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

「ここはタイだから」はどこまで正しいか?

公開日 2024.07.25

「Question:“ここはタイだからタイ人のやり方を尊重してほしい”と部下から言われました。理解はできますが、日系企業の良さを無くさないか不安です。」 「Answer:ミクロ(個人レベル)とマクロ(組織レベル)で分けて判断しましょう。」

コラム第2回です。

前回 はタイ文化の特徴についてお伝えしましたが、今回は、そうはいっても「タイ文化にどこまで合わせるべきか?」 という典型的な悩みについて取り扱います。

「もっとタイのことを理解してほしい」と部下から言われることはないでしょうか。

従業員に匿名アンケートなどを取っても「日本人はもっとタイ文化を尊重すべき」という意見が多数書かれます。この意見は、我々が職場でタイ人から受ける最も典型的な反応とも言って良いでしょう。

「その通りだ」と思う一方で、懸念もあります。

仕事のやり方を全部タイに合わせてもいいのだろうか?と疑問に思うリーダーは少なくありません。タイ人社員がただ変化を拒んでいるだけ、自分たちの言い分を聞いてほしいだけ、という身勝手な要求に聞こえることもあります。

今日はこの悩みにどう向き合えばいいのか考えてみます。

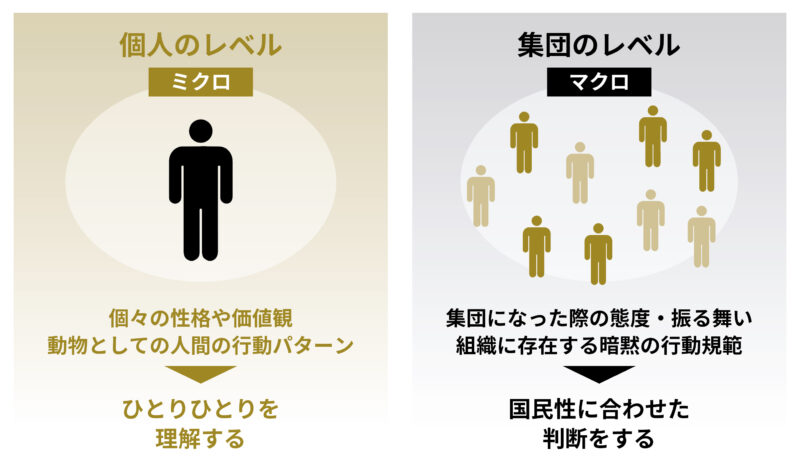

ミクロ(個人)のレベルに文化は関係ない 文化を捉える際に、私は「ミクロ」と「マクロ」で捉えることを提案しています。

ミクロのレベル、それはタイ人スタッフ一人一人を「個人」として捉える ということです。

当然ながら、個々人のレベルで見れば、スタッフは一人一人異なる個性を持っています。前回、タイ文化の特徴として「権力格差(上下に距離を作る)」「集団主義(周りに合わせる)」というキーワードを紹介しましたが、それが色濃く当てはまるタイ人もいれば、そうでない人もいます。

また、日本人と比較した一般的な傾向として、「タイ人は時間を守らない」「計画や進捗管理が苦手」ということが言われます。これは統計的には正しいのですが、一方で時間をきっちり守れるタイ人も皆さんの職場にいらっしゃると思います。全員が同じではありません。逆に日本人でも、時間を守ることや計画が苦手な人も少なからずいるでしょう。

個々人を見る際に、文化的傾向を当てはめすぎると失敗します。 いわゆる「ステレオタイプ化」と言われ、色眼鏡で人を判断することにつながるからです。

タイ文化を理解しない=私の話を聞いてくれない 「もっとタイ文化を理解してほしい」という言葉が出てくるとき、その裏にあるのは「自分の話に興味を示してくれない、理解しようとしてくれていない」 という心理ではないでしょうか。普段からしっかりと向き合って話を聞く姿勢があれば、そういうリアクションは出てきづらいのではないかと私は思います。

前回書いたように「あなたのために働きたい」と思ってもらうのがタイにおけるポイントです。相手の家族や趣味など人間としての側面にも興味を持つ。そんなことを意識することだけでも、「この人は私たちと一緒に働く姿勢がある」という印象を残すことができます。

海外拠点を複数経験してきた日本人の中には、「いろんな国で仕事をしたが、マネジメントのやり方にそんなに大きな違いはなかった。結局大切なのは一人一人に向き合うこと」とおっしゃる方が少なくありません。

その言葉が表す通り、個々人の話を聞いて理解し、それに合わせた接し方をするのがマネジメントの基本です。その際には、「文化」というものは時として邪魔にもなるのです。

国民性は集団になると現れる 一方で、マクロのレベル 、つまり「組織」として判断する 際には、文化・国民性を理解しておくことが重要になります。

国民性というのは、特に集団になったときに現れます。

例えば普段は遠慮なく発言するタイプの日本人はたくさんいますが、100人の講演会で「質問はありますか?」と聞くと手が上がることはほとんどありません。これは「周りを見て、合わせる」という集団行動の習性が染みついている日本人が多いからです。

タイ人も、周囲との歩調を乱すということは基本的にはしません。内集団の一体感を最も大事にするからです。

ある会社に、とびぬけて優秀なタイ人若手社員がいました。日本人のMDにも遠慮なく発言し、提案をしてくれます。「彼は素晴らしい。飛び級で昇進させよう」とこちらが促すと、「タイ人の先輩のメンツをつぶすから辞めてほしい」と辞退したそうです。外国人の我々には感じ取れない、タイ人同士の見えない行動原理がそこにはあったのです。

個人レベルと集団レベルで時に違った行動を見せる 。これが国民性を押さえておかねばならない理由です。

経営判断は国民性をベースにする 「組織としての意思決定」、例えば社内ルールや規定を決める 際にはこうした国民性をよく踏まえる必要があります。

具体的には「人事評価で極端に差をつけない」「年功序列を大きく乱さない」という点などは、タイ人の国民性を考えたときには押さえておくべきポイントです。この辺りを察知せず一方的にルール改訂を発信してしまうと、「タイ文化を軽視している」と誤解をされ、大きな反発を招くことが少なくありません。

もちろん、生ぬるいルールを維持して良いと言うわけではありません。あくまで程度の問題ですので、時には思い切ったルール導入も必要ですが、「皆さんの懸念も理解しますよ」という配慮を忘れず、丁寧な説明を心がけましょう。

かつて日本も、アメリカから「成果主義」を持ち込んで大失敗するという経験をしました。個々人の責任とインセンティブを連動させるルールが、日本人のチームワーク志向とマッチしなかったからです。多くの会社では不公平感が渦巻き、職場は大混乱に陥りました。

ドラスティックな成果主義は、個人主義のアメリカの文化特性を反映したシステムです。それは日本文化とは大きく異なります。この反省を踏まえて、日本においては、結果とプロセスをバランスさせた独自の評価システムに移行してきた歴史があります。国民性という壁がある限り、ルールは簡単に海を越えないのです 。

まとめます。ミクロでは個々人を見て接する。一方で、マクロの経営判断は国民性を踏まえて適度に調整し、説明を心がける。そうしたバランス感のあるマネジメントを心がけることが、「文化を理解してほしい」というリクエストに対応する指針となるのではないでしょうか。

今回もお読みいただきありがとうございました。「タイ人事お悩み相談室」では皆さんからのご質問をお待ちしております。次回もお楽しみに。

>>本連載「タイ人事お悩み相談室」の記事一覧はこちら