THAIBIZ No.161 2025年5月発行タイ農業の「稼ぐ力」を向上! サイアムクボタの挑戦

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

タイのZ世代とどう働くか?

公開日 2025.05.09

Question:「若者と仕事をするのが難しい」とタイ人マネージャーがこぼしています。私も同様の難しさを感じます。良いアドバイスはありますでしょうか ? Answer:時代背景の違いから、強い価値観ギャップがあるという前提に立つ必要があります

昨今、日本でもタイでも「若い世代と仕事をするのが難しい」という声を多く聞きます。その背景として、特に「Z世代」と呼ばれる新しい世代の価値観や働き方、コミュニケーションのスタイルが従来とは異なることが指摘されています。こうしたギャップに、組織としてどのように向き合っていくべきなのでしょうか。

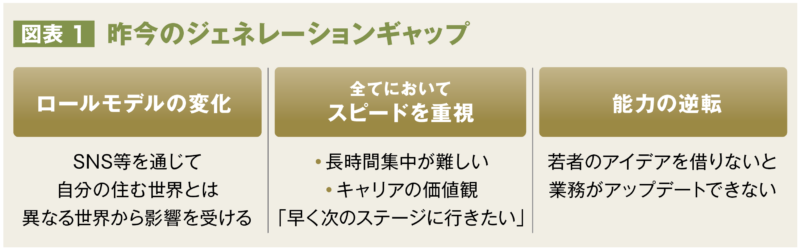

これまでとは異なる、昨今のジェネレーションギャップ そもそもジェネレーションギャップは、全ての世代に存在してきました。古代エジプトの壁画にも「最近の若者は難しい」と書いてあったという逸話もあります。しかしながら、昨今われわれが直面している世代間のギャップは、これまでとは異質なもののように映ります。そこには以下のような特徴があります(図表1)。

出所:Asian Identity が作成 ロールモデルの変化 これまで、価値観を醸成するプロセスで影響を受ける存在は親、教師、職場の先輩などの身近な人、そしてその国のリーダー・著名人でした。しかし、SNSネイティブ世代になると、動画やSNSを通じて自分の住む世界とは異なる世界から影響を受けます。それはシリコンバレーの経営者であり、インフルエンサーであり、あるいはK-Popアイドルだったりします。これまでとは全く異なる情報ソースを通じて、X世代、Y世代が経験しなかったプロセスで価値観形成をしている可能性があるのがZ世代です。

スピードを重視 SNS世代では、全てにおいてスピードが重視されます。最近の若者はドラマを倍速で見る人もいますし、10分以上の動画は視聴率が下がります。歌謡曲は最初からメインフレーズを聞かせないと離脱されるので、イントロはカットされるようになりました。

こうしたスピード重視の気質から、Z世代は「じっくり時間をかけて取り組めない」という傾向を示しがちです。仕事においては長時間集中することが難しくなり、キャリアは「早く次のステージに行きたい」という価値観を強めます。このスピード感の違いが世代を超えた協業を時に難しくします。

能力の逆転 これまでの世界では、経験を積んだ年長者の方が優秀で、若者は未熟であるというのが前提にありました。しかし昨今、業務の多くの部分がIT、SNS、そしてAIをベースに行われることで、そのギャップが急速に埋まっています。中高生の時代からIT機器で授業を受けてきた世代にとって、アナログ仕事は非効率そのものです。また、営業やマーケティングの分野ではSNSを使わないと成果が出ません。業務領域によっては若者の方が高い成果を出すことも珍しくなく、若者のアイデアを借りないと業務がアップデートされていきません。

これらのトレンドは日本とタイ、あるいは世界共通で起こっていると思いますが、とりわけこの10年、タイでは大きな「ロールモデルの転換」 が起こったことを踏まえておく必要があります。それは2016年に起きた、タイのアイデンティティそのものだった前国王の崩御であり、それに伴う王室への信頼のゆらぎと政治の混乱です。守旧派への反発、旧来型の価値観の否定が若者の中にかなり強くあります。それゆえ、普段は職場で表立って話さないものの、心の中にある世代間の価値観ギャップは相当に大きなものになっています。

こう考えると、これらのギャップは「いずれ年を取ればわかる」というレベルで解消されるものではありません。油断している間に、若者世代の心が会社や上司から離れてしまったという事態を招かないようにしなくてはなりません。

ジェネレーションギャップは「経験型のダイバーシティ」 そもそも、ジェネレーションギャップに限らず、職場には色々なギャップがあります。「性別」「国籍」「言語」、あるいは「価値観の違い」などが含まれます。

こうした様々な違いに目を向けて組織を運営することが「ダイバーシティ(多様性)のマネジメント」であり、多くの組織ではすでに様々な取り組みがなされてきました。多様性の問題を解決するためには「日本人はタイ人のことをよく知り、タイ人は日本人のことをよく知る」といったような「深い相互理解」と、そのための「対話の機会」が必要だと言われます。

ジェネレーションギャップも一種の多様性と言えますが、多様性の中でも、最も難しい部類に入るのではないかと私は思います。なぜなら、「若手時代」というのは先輩世代も経験したことがあるものです。それゆえ、「違いを理解しよう」というマインドになりづらく、「自分の時はこうだったから」というバイアスを持って判断してしまうからです。その意味で、国籍や性差などの経験のしようがないダイバーシティとは大きく異なります。

私は、この種類の多様性を「経験型のダイバーシティ」 と呼んでいます。他には出産や子育てなどライフステージの変化もここに含まれます。経験型ダイバーシティに対して人は「私はこうしたんだから」という自己体験に基づく強烈なバイアスを持ってしまい、時代背景の違いや、相手と自分の状況の違いなどに気づけなくなってしまうのです。

年長世代が意識すべきことは 多様性の問題は「相互に理解し合う」ことが基本ですが、ジェネレーションギャップは上司側が権力を持っているので、上司側・先輩側の変化がまずは重要になります。そこで、上司側が気を付けるべきことをいくつかお伝えします。

まずは「仕事の目的・意味」 にしっかりと意識を向けることです。今は「何が正しいのか」がわかりづらい時代です。かつては大きな会社で良い給料をもらうことが社会的に正しいとされていましたが、昨今はキャリアに様々な選択肢があります。「大きな会社に勤めるよりもYouTuberになる方が幸せでは」と考える人も沢山います。

そのような中で、あなたの会社に勤める意味は何か。この仕事は何が楽しくて、どのようなやりがいがあるのか。普段そんな話をわざわざしませんから、伝わっていないことが沢山あるのではないでしょうか。身近な先輩や上司が、自分の仕事の意義を語ることで、自分がやっていることの意味に気付ける人も多いと思います。

そして、「時間感に気を付ける」 ことも必要です。世の中がタイムパフォーマンス重視になる中で、キャリアの意識もどんどん早巻きになっています。「まず1〜2年は下積み作業だ」と思って育成していたら、「半年で飽きてしまった」というズレが起こります。このギャップを埋めるための説明が必要です。

1年かけてどういう経験を積んでほしいのか。そこで何を学ぶことで、次にどんなステージに行けるのか。少し面倒ですが、これまで暗黙的に行われていた育成のステップにもう少し説明を付け加える必要があります。人事施策的には業務のコンピテンシーを明確にし、本人がどの成長段階にあるのかを気づかせてあげる必要があるでしょう。

いずれにせよ、社外から様々な情報が入ってくる時代だからこそ、これまでは説明が不要だったことを、改めてきちんと説明することが大切になっているのです。

Z世代が意識すべきことは 一方で、Z世代の方にも理解してほしいことがあります。それは「自己成長に短期志向は危険」 ということです。キャリアアップと給料アップを意識する若者が多いですが、給料を上げるためには能力を上げないといけません。能力を上げるには、スポーツと同じで、一定の「時間」と「負荷」が必要です。スポーツ選手が一流になるために長い時間厳しいトレーニングを積むように、仕事も「認知能力」「思考力」を上げるためのトレーニングを、日々業務の中で積む必要があります。

「1万時間の法則」と言われる研究があります。何かの能力を一流と呼ばれるほどに身に着けた人は、最低でも1万時間それに取り組んでいるそうです。月〜金で週5日働いたとすると、だいたい5年分の労働時間です。もう少し長い時間働いたり、自分の時間で自己研鑽を積んだとしても、少なくとも3年はかかるでしょう。

ビジネスにおける本当の実力は、一度や二度やっただけでは身に着きません。業務の中で何度も失敗を繰り返し、トライ&エラーをしながら身に着けていきます。時々、1年程度の経験で「スキルが身に着いたので次の仕事に転職する」という人がいますが、短期間で高い実力が身に着くことはありません。

キャリアチェンジは自己成長のために重要ですが、実力が身に着かないうちに職場を変えてしまうと、能力が低いまま年齢を重ねることになってしまいます。市場価値を上げるためのキャリアチェンジが、結果として市場価値を下げることにもなりかねません。

「今の職場で自分が成長していないのではないか」と思ったら、今の自分の実力をどう思うかを上司や先輩に聞いてみる。また、よりチャレンジングな課題を求める。そうして、今の環境から得られる最大限の成長をしてから次に移る。このような意識を持つことで、より良いキャリアを獲得することができるのです。

双方が持つべきは「互いの力を借りる」意識 最後に、両方に持ってほしいマインドは、互いから学ぶ意識です。ジェネレーションギャップは「多様性」であり、多様性は、組織能力を高めるために存在しています。お互いをどう助け合っていくかという目的を持つことで、ギャップが「敵」ではなく「味方」になります。

年長世代は、特にテクノロジーの領域においては若者の方が優秀である可能性に目を向けましょう。新しい技術やアイデアを謙虚になって教えてもらい、それを生かして成果を作っていく姿勢を持つことが重要です。

逆に、年長世代にあって若者世代に無いもの、それは経験や人脈です。若者世代は、やりたいことがあったら、年長世代の「過去の経験」や「ネットワーク」を頼りにしてみましょう。相談をもらえれば、喜んで力を貸してくれる人も沢山いると思います。

目的達成のために互いを補完し合っている、というマインドを持っておくことが、ジェネレーションギャップを克服するうえで最も大切なことではないでしょうか。

>>本連載「タイ人事お悩み相談室」の記事一覧はこちら