THAIBIZ No.164 2025年8月発行在タイ日系製造業の変革 日新電機タイが変われた理由

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

なぜタイの「ほうき」は先が広がっているのか?

公開日 2025.08.08

Question:タイ人に掃除や片づけをお願いしても、どうしても雑に終わらせてしまいます。どう指導したらよいでしょうか? Answer:日タイの文化的差異に配慮しながら、「目的」から伝えることが重要です。

「掃除」は日本とタイで大きく考え方が異なるものの一つでしょう。そこには、実は両国の「問題解決」や「仕事の進め方」における根本的な価値観の違いが垣間見えます。今日は、掃除をヒントに日タイの仕事についての考え方の違いを考えてみます。

タイで暮らしていると、ある日ふとした違和感に気づくことがあります。たとえば、日常生活の中にある“道具の形”の違い。代表的なものの一つが「ほうき」です。

日本ではまっすぐ揃った毛先の細いほうきが一般的ですが、タイでは扇状に大きく広がった、いわゆる“ヤシの葉ほうき”のような形が主流です。これはある意味で、日タイの象徴的な違いを表しているのではないか?と感じることがあります。

“完璧主義”の日本、“実用主義”のタイ 日本のほうきは、毛先がピシッと揃っており、隅々に入り込んだ細かなゴミも掻き出せるように作られています。先が揃っているから、ちり取りにもゴミを取りこぼすことなく、入れることができます。

掃除とは「見えないところまできちんと取り除くこと」。つまり“完璧さ”へのこだわりが前提です。几帳面さ、整然さ、美意識といった日本的な価値観が色濃く反映されています。

一方、伝統的なタイのほうきは、毛先が扇状に大きく広がり、広範囲を一気に掃ける構造です。確かに便利ですが、日本人からすると「この構造でどうやってちり取りに入れるのか」と疑問にも思います。「ゴミが目立たなければ問題ない」「大まかに綺麗に見えれば十分」といった、実用重視の姿勢が見てとれます。

もちろん、先が揃っているほうきもタイには存在しますが、多くの家庭や職場で見かけるほうきはこうした扇型のものです。そこには、「細かいことは気にしない」というタイ人のおおらかさが表れているように私には感じられます。

日本人とタイ人の「ゴール」の違い こうした意識の違いは、仕事の面でも随所に表れているようです。先日、ある日系工場に伺ったときの話です。製造現場の一角に、よく見ると細かなゴミが落ちていました。

通常、工場の床は想定外の事故や不良を防ぐために、徹底的に綺麗にすることがルールとなっているはずです。それに気づいた私に対して、日本人の工場長は「何度言っても、なかなかきちんと掃除してくれないんです」とこぼしました。

しかし、これは単なる“注意不足”ではなく、「何をもって掃除が終わったとするか」という認識の違いに根ざしているのではないかと私は思います。

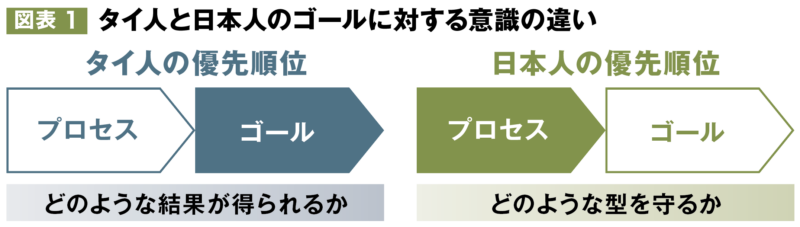

日本人にとって、掃除とは「常にきれいな状態を保つこと」。タイ人にとっては「掃除という作業を終わらせること」。こうしたゴールに対する意識の違い(図表1)が 、結果に表れているのです。

出所:Asian Identityが作成

別の工場では、日本人管理者が5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)を推進しようとしていました。5S活動の基本は、例えば、道具の置き場所を明示し、毎日点検シートを付ける。清掃ルールを守り、異常があればすぐ報告するといったものです。こうした「型」や「手順」を日本文化では重視します。

しかし現場では、「棚はそれなりに整っている」「作業できるなら問題ない」とルールを簡略化するタイ人スタッフが出てくるそうです。点検でも形式的にサインがなされ、実態が伴っていません。こうした、型を省略する姿勢に日本人は苛立ちを覚えます。

「型が守られていない」と嘆く日本人。「問題が起きていないならいいだろう」と感じるタイ人。両者の間にあるものは、仕事に対する姿勢の違いではなく、文化的差異から来る認識の違いではないかと思います。

「型」を守ることを重視する日本文化 「型」とは、日本文化を象徴する存在です。武道にも、茶道にも、弓道にも、日本の伝統文化とされるものにはほぼすべてに「型」が存在します。

武道や茶道などには「道」という文字がつきますが、「道」とは、自己鍛錬のプロセスに他なりません。型を反復し、それを体に覚えこませることそのものが、目指している姿なのです。

日本の伝統的な「道」においては、「結果よりもプロセス」 が重要です。例えば、西洋のアーチェリーは「的に当てる」ということをゴールとしますが、日本の弓道ではそれを必ずしも求めません。「射法八節」と呼ばれる独自の型があり、それを反復することで心身を修練することこそが重要とされています。

茶道でも、まずは「型」を学びます。お茶を点てるためには、一連の決まった動きがあり、独自のやり方は許されません。もてなされる側の客人もまた、型に従う必要があります。

「守破離」という言葉は千利休が広めたとされていますが、決まった型から離れて独自のやり方をしてよいのは、あくまで「守=型を守る」プロセスをしっかりと習得してからです。

また合気道でも、構えや体さばきに様々な型があります。よく知られているように、合気道には試合という概念がありません。「相手を倒す」という目的が無いので、自ら攻撃を仕掛けることもありません。敵から身を守るために、自分自身を磨く過程そのものがゴールなのです。

この「型=プロセスこそがゴール」 というのが、日本文化の美しさであり奥深さなのですが、これはなかなか外国人には簡単に理解しづらいところです。特に、実用主義のタイ人との間にある文化的隔たりが大きいと私は感じます。

「型」に「ゴール」を加えて説明する ビジネスの現場でも様々な「型」が存在します。上述した「5S」や「カイゼン」、あるいは「なぜを5回問う」など、日本的な仕事の「型」は、品質の安定や再現性の確保という意味で非常に大きな意味を持ってきました。

しかし、それを十分な説明も無しに与えてしまうと、目的重視のタイ人からは「意味がわからないルール」に映ってしまい、納得感にはつながりません。ですから、「型」と「ゴール」をつなぐ説明 が重要であると私は考えます。

実際には、以下のような工夫をしてみると良いのではないでしょうか。

「なぜその型があるのか」の背景や由来を最初に説明する それぞれの型には、深い背景があります。どのような経緯でその型が生まれたのか。型が生まれる前はどんな問題があったのか。そうした背景を知ることで、型の奥深さや型に込められた思想を理解することができます。

型を守った先にあるアウトカム(得られるもの)を説明する 前述のように、タイ人は実用主義・結果重視です。ですから、型の先にある結果を説明しないといけません。特に、「アウトカム」(成果・実利)を説明することです。

この手順を守るとどんな良いことがあるのか。それを説明しようとする中で、時には日本人もうまく説明できない手順があることにも気づくかもしれません。

ゴールから逆算して型を再設計する アウトカムから逆算して、型を調整することがあっても良いのではないかと思います。例えば、問題解決スキルで重要とされる「なぜを5回問う」は、私はタイでは難しすぎると考え、簡略化して指導しています。

他にも、社内の様々な確認プロセスなど、タイで運用するには複雑すぎるものを時々目にします。相手に合わせて、よりシンプルに、絞り込む。そうした型の調整を通じて、文化的差異を乗り越える工夫が大切です。

「型」と「ゴール」どちらかに偏るのではなく、両者をつなぎ、翻訳する視点をマネジメント側が持つことが、日タイが混成する現場を動かす鍵となるのではないでしょうか。

>>本連載「タイ人事お悩み相談室」の記事一覧はこちら