自動車産業の変革期 ~タイはハブの地位を保てるか~

公開日 2025.02.10

今、自動車産業は大きな転換期を迎えている。電動化が急速に進む中で、タイは自動車生産・輸出ハブとして「東洋のデトロイト」の地位を維持できるか。かつて日本企業がタイで築き上げたサプライチェーンは、この変革期を乗り越えるための突破口を見出せるか。

「スズキのタイ生産撤退」や「日産自動車によるタイ従業員1,000人の削減・配置転換」といった衝撃的な報道は、直面する課題の厳しさを物語っている。一方で、日タイ両政府はエネルギーインフラの整備や自動車産業を含む主要産業の強化に関連する課題について協議する「エネルギー・産業対話(EID)」と呼ばれる閣僚レベルの政策対話を計画中だ。

本記事では、1月15日に開催された「日タイ官民自動車ビジネスフォーラム(EIDフォーラム)」で議論された内容をレポートし、今後の自動車産業における日タイ連携の行方を探る。

EID立上げに向けて、機運を醸成

日本の外務省によれば2023年12月、日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議のために来日したセター元首相は日・タイ首脳会談にて、岸田元総理が提案した「タイの生産・輸出拠点としての次世代自動車産業の競争力維持・強化等を議論する『エネルギー・産業対話』」の検討に合意し、「タイでの日本の自動車関連企業の活動を後押ししていきたい」と言及した。そして2024年10月、石破総理はラオス訪問中にペートンタン首相との立ち話にて、EIDの早期立ち上げをリクエストし、ペートンタン首相から同意が得られた。

こうしたEID立上げの動きに合わせて、今年1月に、経済産業省、在タイ日本国大使館、日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所などが主導してEIDフォーラムを開催。日タイの政府関係者や民間セクター等をゲストに招き、メインコンテンツとして4つのパネルディスカッションが繰り広げられた。両国政府の自動車政策や今後の戦略、そして民間セクターの見解などが共有され、自動車産業における日タイ間の協力強化と連携の深化に向けての機運醸成の場となった。

長年にわたり協力関係にある日本とタイ

ビデオメッセージによる開会の挨拶では、武藤容治経済産業相が「世界の自動車産業はかつてない変革の中にあり、我が国も多様な技術を組み合わせたマルチパスウェイ戦略を推進している」とした上で、「タイの自動車産業は、アジア全体の産業基盤を支える存在として期待されている」と強調。

さらに「60年以上にわたり日タイが共に築き上げた自動車産業の基盤は85万人の雇用を創出し、タイの国内総生産(GDP)の約11%を担う一大産業に成長した」と両国の歴史ある絆とその実績についても触れ、「本フォーラムが、新たなアイデアや協力関係を生み出す場となってほしい」との期待を示した。

続いてマーリット・サギアムポン外相は、「タイと日本の間の自動車産業における協力が両国の経済関係の基盤であること」を強調。新しい時代を迎えた自動車産業を象徴する現象として「電気自動車(EV)市場は急成長しており、タイでも2022〜2023年にかけてEV登録台数が約8倍に増加し、新車販売全体の12%を占めるまでになった」と報告した。

EIDの立ち上げについては「産業の持続可能な発展を促進し、将来の課題に対応する重要な場となる」と期待を示し、「タイは次世代自動車の製造ハブとしての地位確立に向けた、日本との協力・共創を目指している」とアピールした。

GXおよびDXに対する日本政府の取り組み

第一部基調講演では、松尾剛彦経済産業審議官が「グリーントランスフォーメーション(GX)およびデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応した自動車産業政策」というテーマで登壇。「グローバルでEVをはじめ、ハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)等の販売が増加する中で、米国による中国産自動車の流入を防ぐ動きなど、米中対立をはじめとする地政学リスクも増大している」と、昨今の自動車産業の潮流変化について俯瞰した。

続いて「バイオ燃料や合成燃料の活用も含めた、特定の技術に依存することのないマルチパスウェイ戦略」の重要性を訴求し、日本政府によるGXに向けた政策についても紹介。日本政府がマルチパスウェイを支える手立てとして、日本国内における蓄電池の製造基盤拡充や、自動車部品サプライヤーの構造転換を後押ししていることにも言及した。

さらに、2017年に策定した「水素基本戦略」に基づいた水素技術開発支援や、2030年代までの商用化を目指した合成燃料の開発支援、エタノール混合ガソリンをはじめとするバイオ燃料供給に向けた動きなどの事例も紹介した。

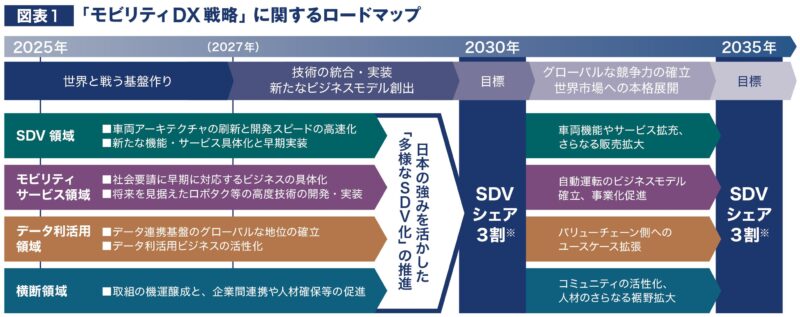

ユーザーニーズの進化に伴う自動車のDXへの対応については、米国や中国の新興プレイヤーが加速するSDV(ソフトウエア・ディファインド・ビークル)車両開発の流れを受け、「日本政府は2024年5月に『モビリティDX戦略』(図表1)を策定し、2030年までにSDVのグローバル販売台数における日系シェア3割を目標に掲げている」と説明した。

※ 一定の想定で試算すると、2030年日系シェア3割は約1,100万台~1,200万台、2035年日系シェア3割は約1,700万台~1,900万台に相当。

※ 一定の想定で試算すると、2030年日系シェア3割は約1,100万台~1,200万台、2035年日系シェア3割は約1,700万台~1,900万台に相当。

出所:経済産業省公開資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

タイが自動車生産・輸出ハブとしての立ち位置を維持するための戦略については「輸出される約半数を占めるピックアップトラックは『チャンピオン・プロダクト』と呼ばれ、このサプライチェーンは日タイが官民あげて築き上げてきた。タイは今後もこの強みを活かしていくことが重要だ」と強調。

日タイ官民連携については、先駆的事例としていすゞのバッテリー交換式EVの実証実験や、三菱自動車のEV人材育成に向けた取り組みなどを紹介し、「タイがハブであり続けるためには、このような日タイ共創の取り組みが重要だ」と訴求した。

EV生産・輸出拠点としての地位を強化

次に、タイ投資委員会(BOI)のナリット長官が第二部基調講演に登壇し、まず「長年の日タイ協力のもと自動車サプライチェーンが発展したことで、タイは世界有数の自動車生産国の地位を確立できた」と、日本に向けて感謝の意を述べた。

さらに「タイはEVへの移行を支援している。2024年12月にタイ国家電気自動車政策委員会(EV Board)は、HEVおよびマイルドハイブリッド車(MHEV)に対する物品税の引き下げ措置を発表した」と報告し、今後も世界的なEV生産・輸出拠点としての地位を強化していく方向性を示した。

また、「タイはカーボンニュートラルとネットゼロの目標を達成するため、多方面からのアプローチが必要だと考えている」とした上で、「BOIとしても、タイがEV生産のハブとしての地位を確立するために、従来の内燃機関(ICE)車のサプライチェーンを維持しながら、全サプライチェーンがEVシフトに適応できるように取り組んでいる」と強調した。

政府の支援や豊富なサプライヤーがタイの強み

第一部のパネルディスカッションでは、「アジアの自動車生産・輸出拠点としてのタイの強みと課題」をテーマとして議論が交わされた。

モデレーターを務めたジェトロ・バンコク事務所の黒田淳一郎所長による「タイの自動車生産・輸出ハブとしての強みは何か」との問いかけに対し、トヨタ・モーター・タイランド(TMT)のスラプーム・ウドムウォン副社長は「政府の支援による需要の創出や、高い現地化率を誇るチャンピオン・プロダクトの誕生が、タイの競争力を強化してきた」と回答し、デンソー・インターナショナル・アジアの犬塚直人CEO兼社長は「設計、製造、サービスまでを含めたサプライチェーンの発展や人材育成、高い品質が最大の強みだろう。他国とのネットワーク、タイの地政学的リスクの低さや充実した物流インフラなども利点だ」との見解を述べた。タイ工業省産業経済事務局(OIE)のパサコン・チャイラット局長は「自動車産業における長い発展の歴史」や「ティア1〜3の豊富なサプライヤーの存在」などをタイの強みとして挙げた。

続いて黒田所長は「タイが自動車生産・輸出ハブとしてさらに発展するためには、何が課題か」と質問。

スラプーム副社長は「国内市場の落ち込みと完成車輸入の増加」および「政府が目標として掲げるカーボンニュートラルとネットゼロの達成に向けた貢献の必要性」を課題として挙げた。犬塚CEOは「今後タイに集約されていくだろうICE車用の部品を輸出増加につなげるためには、ものづくりにおけるカーボンニュートラルと、品質担保のためのシステム構築が必要だ」との見解を示し、電動車(xEV)用部品の輸出国としての早期基盤構築の重要性も強調した。

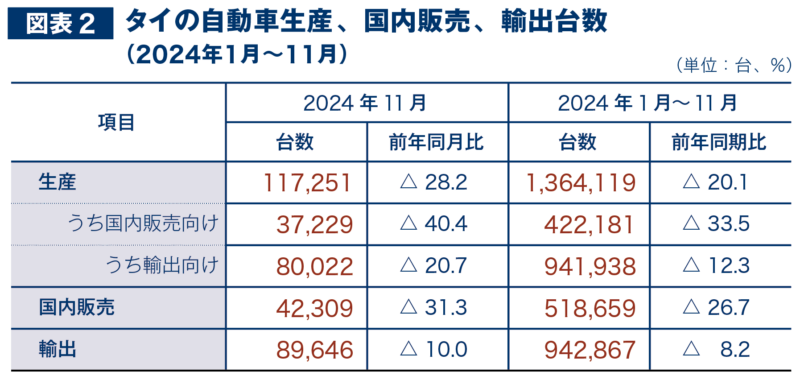

パサコン局長は「タイの自動車産業は16ヵ月連続で規模が縮小しており、2024年1〜11月の累計生産台数は前年同期比で約20%落ち込んだ(図表2)」とした上で、「輸出だけでなく、国内市場も低迷している。HEVや次世代HEVの補助をはじめ、OIEは全体のバランスを見ながら様々な政策を推進している」と、幾多の課題に直面する中、政府として自動車産業発展の後押しを継続していることを強調した。

出所:ジェトロ公開資料に基づきTHAIBIZ編集部作成

出所:ジェトロ公開資料に基づきTHAIBIZ編集部作成

中長期的な目線で、日タイ連携を

課題克服に向けた日タイ官民連携方法についても数々の提案がなされた。スラプーム副社長は「税制上の恩典の維持、EV用部品現地調達化の促進、既存の自由貿易協定(FTA)の見直し、使用済み自動車(ELV)管理政策の導入など、中長期的な目線でバランス感覚を持った対策が求められており、自動車産業の持続的な成長に向けた『人材開発』も一つの重要なキーワードである」と意見を述べた。

犬塚CEOは「日タイ官民協力のもと、多様なエネルギーや新技術の実用化を後押しするインセンティブや政策強化を通じてマルチパスウェイモデルをいち早く構築し、それをタイ国外に横展開する取り組みが必要だと考えている」とし、そのための手段として「信頼度の高いデジタル基盤の構築」を挙げた。

同CEOは「日本の経済産業省主導で開発している『Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)』も、タイが導入可能な選択肢の一つではないか」と、デジタル基盤構築における日タイ連携についても可能性があることを示唆した。

バランス感覚を備えた対応で未来を切り拓く

続いて、「自動車産業のサプライチェーンの現状と未来」をテーマとした第二部パネルディスカッションが行われた。モデレーターのジェトロ・シンガポール事務所の石川浩エグゼクティブダイレクターが「世界的な潮流変化によって、どのようなインパクトがタイにもたらされているか」と質問を投げかけた。

三菱自動車タイランドの辻昇会長は、地政学的対立が世界の自動車産業に与える影響の問題を挙げ、「各国政府は既存の自動車産業を保護する措置を講じており、さらにバッテリーメーカーを誘致することでEV産業のリーダーを目指している」と解説。

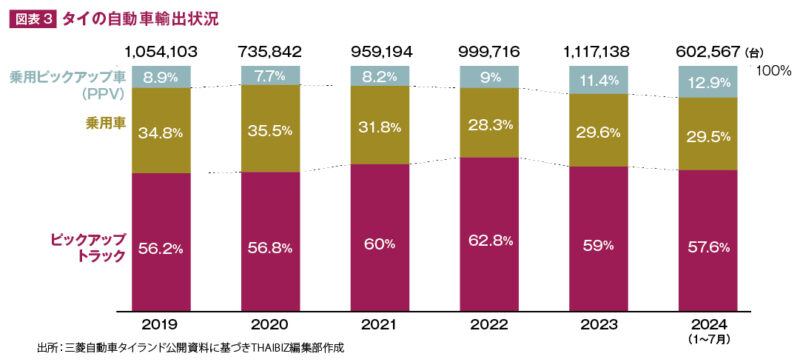

また、タイやインドネシアなど自動車の生産拠点となっている国々における、自動車の供給過剰と新車販売不振が深刻な影響を及ぼしている現状を指摘した。この状況を打破する策として、同会長は「競争の少ないニッチ市場へのアプローチ」を挙げた。具体的には、タイの自動車輸出市場の60%以上を占めるピックアップトラックや近年増加傾向にある乗用ピックアップ車(PPV)(図表3)など、タイ独自の製品で世界市場での競争優位性を築くべきだとの見方を示した。

タイ自動車部品製造業協会(TAPMA)のソムポン・タナダムロンサック会長は、タイの自動車産業のピラミッド型サプライチェーン構造とタイ政府のビジョンを説明した上で、「EVシフトは既存部品メーカーに直接的な影響を与える懸念がある。タイのICE車産業を維持することも重要だ」と、ICE車とバッテリーEV(BEV)の生産バランスを考慮する必要性を訴えた。タマサート大学のパヴィダ・パナノン教授は、トランプ政権の再誕生により様々な懸念があるとした上で、「今後は自動車産業サプライチェーンをいかに短くするかが課題」との意見を述べた。

石川氏による次の質問「EVの出現がサプライチェーンにもたらす影響は」に対し、辻会長は「サプライチェーンの再構築に向けた投資の促進が必要だろう」と回答。ソムポン会長は「BEVの部品数はICE車と比較して少ないため、BOIの支援による共通パーツのメーカー誘致も検討している」とし、「日系企業にとってもメリットがある取り組みを推進したい」と意気込みを見せた。パヴィダ教授は「今後の自動車メーカーはソフトウエアや新技術の開発で競争力を高める必要がある」との見方を示した。

今後の政府と民間企業の協力のあり方についての意見交換では、エネルギー源の構造をもとにしたバランス感覚の大切さ、CO2排出量の削減をサプライチェーン全体で企業ミッションに落とし込むこと、ピックアップトラックやHEV、BEVへの段階的な移行などが重要な要素として挙げられた。