経済情勢 2018~景気の現状と展望~

公開日 2018.10.25

消費に慎重なタイ人

米連邦準備理事会(FRB)は、金融政策の正常化に着手しています。 米国の金利上昇の影響は、米国だけでなく、タイを含む新興経済国の経済活動にも波及をもたらすでしょう。マイナス影響の程度は、貿易量や外国為替レート、経済的相互依存関係の敏感性や脆弱性に応じて、各国間で異なります。

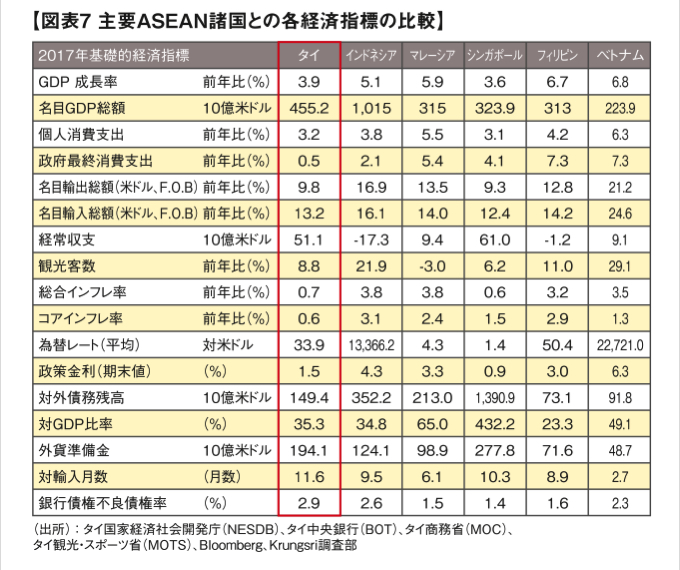

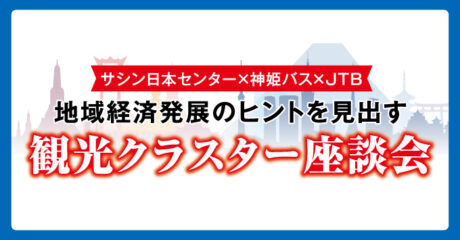

タイの財政的な高い安定性(高い経済成長見通し、経常収支の安定的な黒字、豊富な外貨準備高、相対的に低い対外債務、穏やかなコアインフレ率など)を考慮すると、他の新興国よりも米国の金融引き締めによるマイナス効果に対して耐性が高いでしょう。(図表7)

政府機関によって、東部経済回廊(EEC)のインフラ整備など、大型投資プロジェクトも進められ、経済の先行きが期待されていますが、各種の良好な経済データはあくまでも経済全体の状況を示すもので、一般のタイ国民には依然として景気回復実感が乏しいとも言われ、消費に対しても慎重な姿勢がとられているようにも思います。

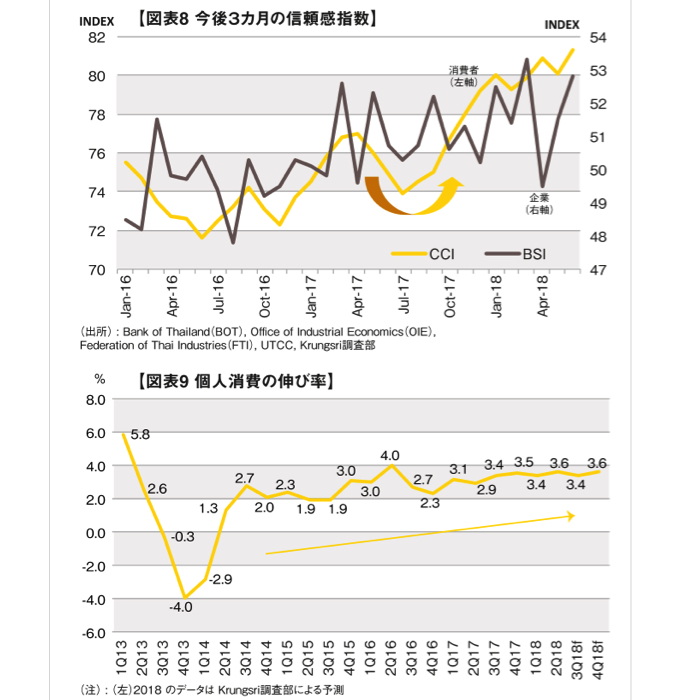

確かに消費者信頼感指数は上昇(図表8)していますが、その傾きは緩やかです。全体として個人消費の伸びも緩やか(図表9)になっており、依然として人々の景気実感を変えるには十分ではないように感じます。かかるセンチメントは、米中の貿易摩擦などの世界経済の不確実性が、考慮しておくべきリスク要因として広く認められていることと無縁ではないかもしれません。

3年半ぶりに政策金利引き上げへ

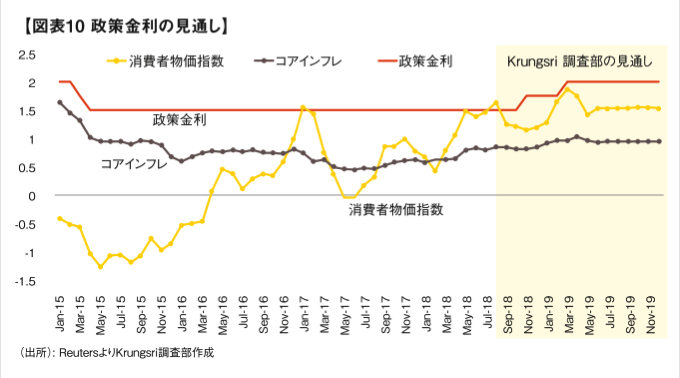

タイ中央銀行の金融政策委員会(MPC)による政策金利(現行1・5%)の利上げが、2018年内に一度(0・25%の引上げ)実施されると予測しています。

いくつかの理由として、①タイは市場予想以上に成長しており、上半期のGDP成長率実績は4・8%と良好な水準にあること、②総合インフレ率が目標水準(1〜4%)を上回っており、経済がその潜在力を超えて過熱する可能性もあること、③一方で、タイから多量の資金流出を防ぐ必要もあること(MPCが政策金利を据え置けば、より金利の高い他の市場へ資本流出が増加する可能性が高まるため。)、④タイは、財政の安定のために、景気後退局面から脱出したことを世界に伝える意義もあること、などがあります。

従って、第4四半期に政策金利をまず1・75%へ引き上げるとの判断がありうると予想しています(図表10)。

タイ中央銀行のウィーラタイ総裁

幅広い地域からの来訪者

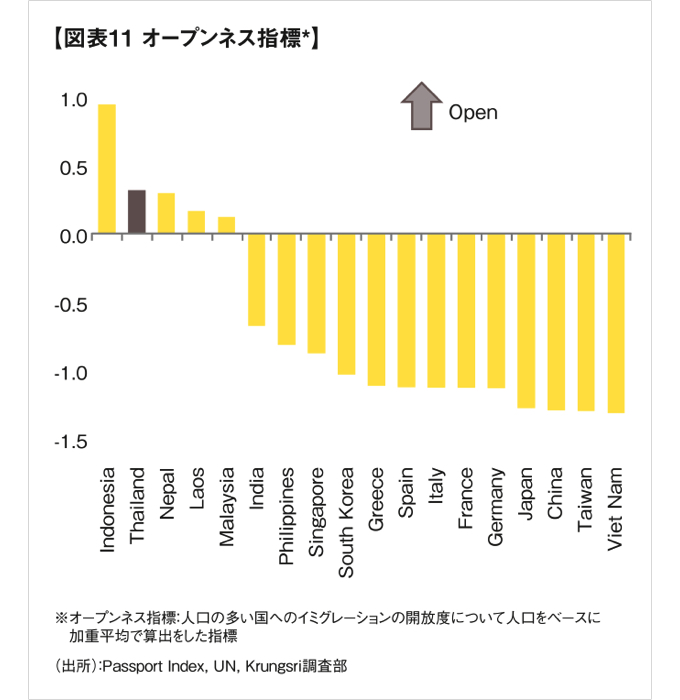

観光産業は幅広い地域からの外国人来訪者を誘致しています。オープンネス指標*(図表11)では、タイはインドネシアに次ぐ世界第2位で、2017年の外国人来訪者は3538万人と過去最高を記録しており、2018年は11%増の4000万人弱となる見通しです。南部リゾート、プーケットで起きたボート事故で、中国人観光客数が急激に落ち込みましたが、第4四半期には回復するとみられています。同時に、タイはヨーロッパやインドなどの他地域からの観光客を誘致するなどターゲットの多様化も図っています。

タイ政府は、既存の国際空港が過負荷になっているため、処理能力の増強と、東部ウタパオ空港の国際空港化を計画しています。

また、国際民間航空機関(ICAO)は安全管理に問題があることを示す「Red Flag」をタイの航空会社から取り下げた経緯もあり、国際線便数や新規の就航路線開設を図るローコスト航空会社も増えると予想され、観光客増を予測する根拠のひとつとなっています。

民間・公共投資の動向

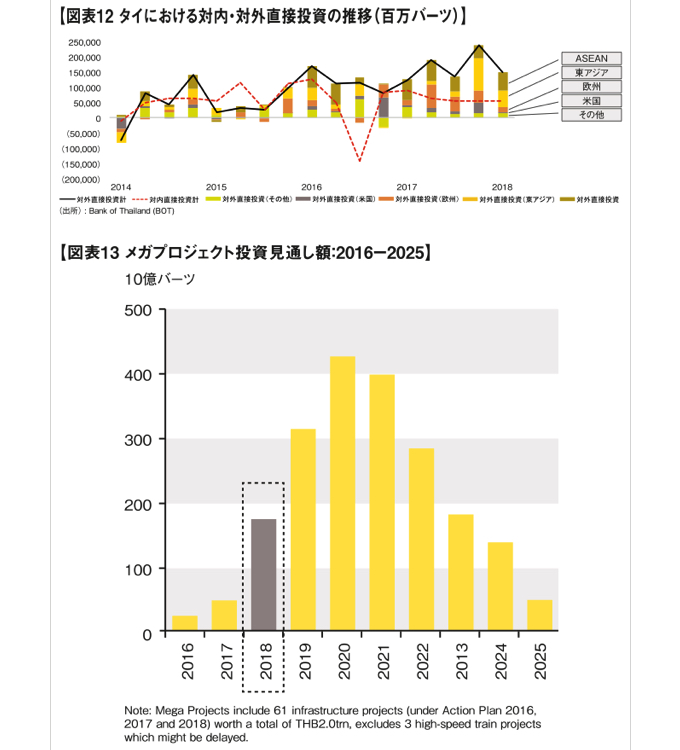

2016年以降、各種の生産工場の平均稼働率は65%以上の水準を維持しており、足下では70%の水準まで回復したことは既述の通りです。また、タイ企業による海外投資は引き続き堅調で、対内投資を上回る勢いもみせています。さらに、対内直接投資も一定程度の水準で維持される見込みです(図表12)。

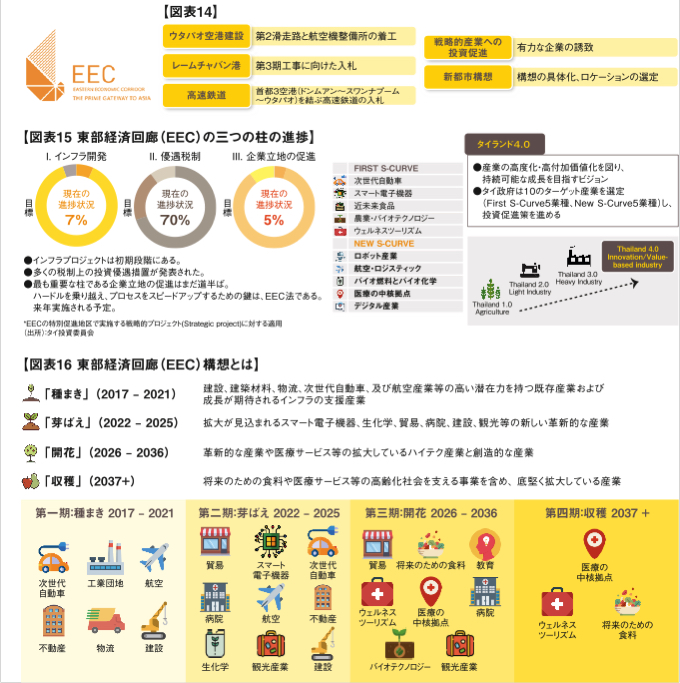

公共投資は昨年底を打ち、2018年は設備投資が牽引し、回復基調にあります。交通インフラ(道路、鉄道、空港)を中心に、多くの大型投資(プロジェクト)が進行中、あるいは控えており、2017年比で大幅増加が見込まれます(図表13)。

高まる中国の存在感

積極的な投資姿勢を示す中国の存在感が、タイとその周辺国で高まっていますが、特に中国がタイに投資する理由としては、以下が考えられます。①地理的優位性、②充実したインフラと良質なサービス、③魅力的な投資インセンティブ、④中国文化との歴史的な関係性、⑤両国の安定的なバイラテラル関係、⑥魅力的なタイの国内市場、などです。

タイはASEANで第2位の経済規模、第3位の国土面積、第4位の人口規模を有しています。タイはASEANにおける重要拠点であり、近隣のCLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)にも大きな影響力を持っています。さらに中国には、この地域で政治的な存在感を示したいとする姿勢も見られるようです。

日本がこの地域で主導権を握るためには、タイの投資・開発にオープンな形で関与することが必要であり、東部経済回廊(EEC)に関連する各種プロジェクトへの関与の重要性も高いと考えます。

東部経済回廊構想とは

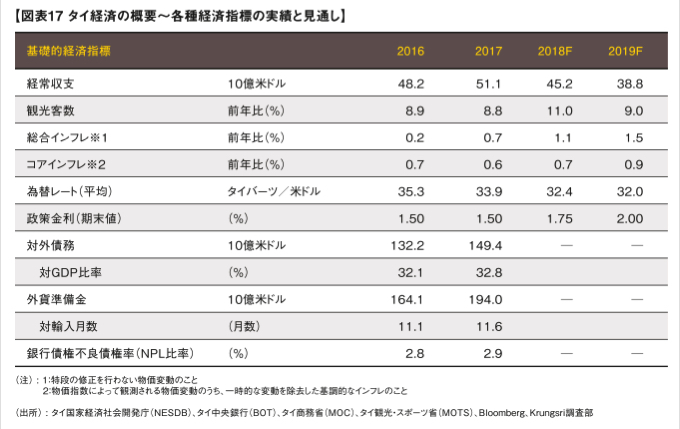

2017年度より、東部経済回廊 (EEC)構想が本格始動し、タイ政府が掲げる”Thailand4.0”のビジョンを受け、ターゲット産業の積極的な誘致活動が行われています(図表14〜16)。

EEC構想では、東部三県(チョンブリー、チャチュンサオ、ラヨーン)を巨大な経済特区とした上で、タイ政府が推進しているThailand 4.0政策に基づく戦略的投資の誘致を図ります。

特定産業競争力強化法(BOI++)の適用に加え、EEC地域への投資に更なる恩典を与える方針であり、注力分野への投資として、官民合算で今後5年間に総額1兆5000億バーツ以上の投資を呼び込む計画です。

いくつかのインフラプロジェクトは計画通りに進行するでしょう。しかしながら高速鉄道等、一部のメガプロジェクトでは若干の遅延が生じる可能性があります。新規投資を呼び込むためのインセンティブは大きく付与され、多くの投資優遇措置が発表されていますが、公益事業、新都市、都市環境の開発はむしろ長いタイムスパンで計画されています。

〈23ページに関連記事〉

総選挙へのロードマップ

2017年4月6日に新憲法が公布。

2018年1月に選挙関連法の施行遅延が確定、最速で総選挙は2019年2月24日となる見込み(遅くとも5月5日)ですが、今後の動向については注視していく必要があると考えています(図表18)。

Exclusive Interview

東部経済回廊事務局(EECO)

カニット・サンスパン事務局長

タイ政府が推進する東部経済回廊(EEC)の方向性について、

同事務局のカニット・サンスパン事務局長に聞いた。

Q1 「ロボット」「医療」「航空」などが、タイ政府が新たな成長エンジンとみなす5つの重点産業に選ばれた理由をお聞かせてください。

先進技術を活用し、高価値を生むには、どの産業がタイに必要なのかの調査を大手グローバル企業に依頼しました。その結果、新しい技術による破壊的な変革を目の辺りにして、新たに5つの「Sカーブ」産業を挙げました。

ロボット関連産業は将来、自動車を上回るとも言われています。「なぜロボットなのか」と調査会社に聞くと、日本はタイの機械分野の発展に貢献しており、タイは電子機器である程度の実積があります。機械と電子の分野を結びつけるとロボット市場が生まれることになります。そんなときに日本の世耕経済産業大臣とオートメーション(自動化)に関して意見を交換する機会があり、タイと日本は同じ方向を向いていることを実感しました。

ロボット開発への投資は今しないと間に合いません。5年先には市場が成熟しており、タイが参入する余地が残されていないかもしれません。EV(電気自動車)もすぐにゲームに参加しないと手遅れになるでしょう。

航空業界は長期的に見て、持続可能なビジネス分野です。民間航空機の需要がアジアで高まっており、欧米の大手エアバスとボーイングがEECへの投資に前向きです。海外から当該技術の専門家・訓練指導者らを招致して、不足している技術者・整備士の訓練・育成を行います。

医療はタイにとって目新しい分野ではありません。次の段階は、最先端の技術を活用して医療ハブになることです。EECOは兵庫県神戸市の医療産業都市と、医療産業の発展に向けて両地域が力を合わせる合意書を締結しています。長年に渡り、質の高い医療サービスを提供してきたタイは、新たな波に十分対応できると思います。

Q2 地方や近隣国との連結性を強化するのに最も重要なインフラはなんですか。

タイはASEANの中心に位置する地理的な優位性があり、深海港、空港、鉄道の開発・整備を進めています。東部ウタパオ空港を国際空港に格上げするほか、ドンムアン空港、スワンナプーム空港と高速鉄道で連結する計画があります。EECはすべての交通手段を活かして近隣諸国との連結性を高め、東アジアと南アジアへの接続点となりえます。その意味でEECは域内の連結性を高めるでしょう。

また、国内外から寄港が可能なクルーズ船ターミナルをサタヒープに建設。観光客はサタヒープを基点として、鉄道・バスなどの公共交通機関で移動し、近隣国に足を伸ばせるようになります。

Q3 EECへの投資申請総額が予想を上回る見通しですが、なにか課題はありますか。

課題はどう持続可能な形で事業を継続していくかです。重点産業で活躍できる人材の育成を目的に、EECは能力・イノベーション開発の教育に力を注いでいます。投資家からは「出資したいが、最新の技術を習得している有能な人材が揃っているのか」とよく聞かれます。いくつかの分野に専門家がいないことは認識しています。

従って、海外から専門家を招き、全国の職業訓練校と協力して、熟練労働者の育成を図っています。民間企業には履修科目の選択や企業での実地体験の場の提供などで協力してもらっています。また、教育省と緊密に連携して改革に取り組んでおり、英語を始めとする外国語の習得を学生に促しています。

Q4 日本へのメッセージをお願いします。

シャープを買収したフォックスコンの社長は、出資した以上の宝が眠っていたと言っていました。日本の企業の技術力は非常に高く、自社の製品を他の製品にスピンアウト(転用)できる技術を持っていますが、垣根を越えて他企業と連携するのがあまり得意でないように感じます。

タイの企業は核となる技術を持っていませんが、日本企業と事業提携しているエネルギー最大手のPTTや大手財閥CPグループなどは積極的に海外に進出しています。タイ人と中国人はトップダウンで決断が早いですが、日本人は慎重で意思決定に時間がかかります。どちらが最善とは言いませんが、米国のマイクロソフトやアップルの製品も最初は故障がちで低品質でしたが、「見切り発車」をしながら性能・価値を高めていきました。

EECOのカニット・サンスパン事務局長