知らなきゃ損するタイビジネス法 ~労働法・契約編

公開日 2019.03.20

ケース2 就業規則の変更

X社では、会社の就業規則を変更したいと考え、定年年齢の変更(60歳から55歳に)、定年日、勤務日、有給休暇の取得基準の変更を行った。このような就業規則の変更が有効となる要件は何か、有効とならない場合どのような状況になるか。

(1)はじめに

労働者保護法第108条は、労働者を10名以上雇用する会社には就業規則の作成義務が生じる旨を定めており、同条によれば、会社は、就業規則をタイ語で作成し、事業所に常時備え付け、掲示又は電子的閲覧方法により従業員が無理なく入手閲覧できるようにしなければならないとされています。

2017年の改正により、労働局への届出は不要となりましたが、現在もなお、労働者を10名以上雇用する会社は、就業規則を作成し労働者に発表する義務があります。

就業規則の変更については、労働者に有利となる変更と、不利となる(可能性がある)変更があります。このうち、労働者が有利になるように就業規則を改定する場合には会社が一方的に手続きを進めても実務上問題となることはありません。しかし、労働者に不利となる(可能性がある)変更については、実務上対象となる労働者の同意が必要となります。不利益変更禁止の原則からの要請です。

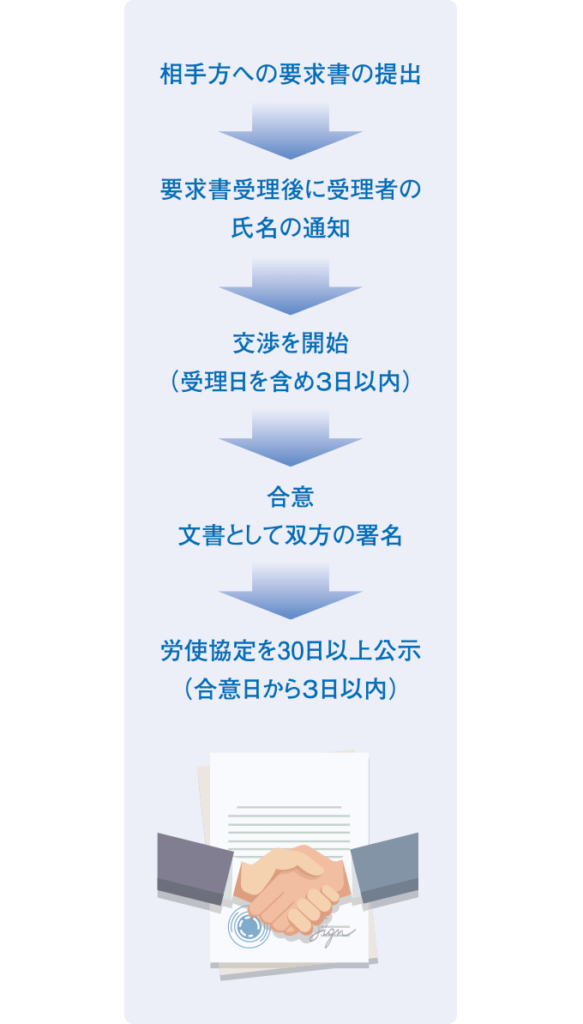

また、就業規則の変更が労使協定の変更に該当する場合、労働関係法第13条1項によって他方当事者に対して書面による申し入れが必要である旨が定められ、この申し入れから3日以内に交渉を開始するなどの法定の手続きをとる必要があります。

これは、労働関係法10条3項によると、労働者が20名以上の事業所では労働関係法10条に規定する労使協定の制定が義務になっており、これがない場合は就業規則が労使協定とみなされるとされているからです。

すなわち、労働者が20名以上いる事業所では、(労使協定を別に定めていない場合には)就業規則が労使協定として扱われることになりますので、労働者が20名以上いる事業所であるにもかかわらず、労使協定を別途作成していない事業所において、就業規則の変更を行うときは、労働関係法に規定する手続きを取る必要があることに留意が必要となります。

(2)就業規則変更が有効となる要件

①対象となる労働者の同意

労働者保護法第14/1条は、雇用契約、就業規則等が労働者に不利である場合、裁判所はそれらを公平かつ適切なものに限り有効とする命令できると定めています。

日本法とは異なり、タイにおいては、就業規則の変更について直接規定した条文は存在しません。しかし、労働者保護法第14/1条に基づき、判例では、労働者に対する不利益変更について労働者の同意がなければ無効とする判断が複数示されています。

そしてこの労働者の同意は、個別の労働者の同意であり、同意をした従業員については新しい就業規則の適用がある一方、同意をしなかった労働者に対しては不利益変更部分については従前の就業規則が、不利益変更部分ではない部分については新就業規則が適用されるということになります。

実際、判例の中には、就業規則の変更において、定年の引き下げ(60歳から55歳)という不利益変更についても、労働者が書類を読んで理解し、規定の順守を承知する旨の文言が記載されている各種書類に署名をした事案において、重要部分に重大な誤解が詐欺または脅迫がない状況下で署名した場合には当該署名は有効であり就業規則の変更は有効であると判断したものがあります。

この判例は、同意がありこの同意について法的な問題がなければ不利益変更が認められることを明らかにしたものといえます。労働者の同意に法的な問題がないというために、重要部分について文書及び口頭で説明し、その説明を労働者受けたことの証拠(説明時の録画等及び確認書へのサイン)を残しておくべきことが重要になります。

②労働関係法の手続きの履

上記の労働者(全員)の同意とは別の要件として、就業規則の変更が労使協定の変更に該当する場合の手続きとして労働関係法第13条以下の手続きの履践が必要です(図表)。

これに関連する別の判例として、定年日の変更について変更後の就業規則を全員に配布し、説明会を行ったうえで定年日の変更を前提に労働者を定年退職させた事案につき、このような就業規則の配布では要求書の提出とはいえず、説明会で異議がなかったことをもって労働者の同意があったとはいえないとして労働関係法第13条第1項に反し無効としたものがあります。

(3)推奨される対応

まず就業規則の変更について、不利益変更か有利変更かを判断しなければなりません。一見していずれかであれば問題はありませんが、不利益変更の可能性の有無は専門家への相談を含め慎重に行うべきです。事例の各変更も定年年齢の引き下げや定年日の変更は不利益変更ですが、勤務日の変更については休日が増えるだけであれば有利変更でも、これにともない何等かの手当の削減などがあれば不利益変更ともなります。

そのうえで、不利益変更の可能性があるのであれば、全労働者から書面による同意を得るべきです。その際には変更部分を明確にし、労働者に内容を理解してもらうように説明を行い、このことを明記した書面にサインをもらっておくようにします。

また、事業所の従業員数が20名を超える場合は、労使協定の有無を確認し、これがない場合(または就業規則で代替している場合)は、労働関係法の手続きを行う必要があるので、この確認も必ず行うことに留意すべきです。

最後に、上記で述べたように、就業規則の変更は労働者の同意というハードルがあり、同意しない労働者が出ると、複数の就業規則が社内で適用されるという事態が生じてしまいます。そのため従業員数が少ない時期、望ましくは会社設立を行い最初の従業員を雇用する前にしっかりとした就業規則を制定し、労働契約の一部としておくことが紛争予防のために有効です。

解説者:永田貴久弁護士/TNY Legal Co.,Ltd.

06年より弁理士として永田国際特許事務所を共同経営。その後、大阪のプログレ法律特許事務所のパートナー弁護士就任。16年にタイにてTNY Legal Co.,Ltd.を共同代表として設立。マレーシアのTNYConsulting(Malaysia)SDN.BHD.の共同代表も務める。

http://www.tny-legal.com/

info@tny-legal.com

ケース3 派遣会社と派遣従業員との法的関係

X社の工場では、正規従業員200名、A社からの派遣従業員120名が働いている。勤務時間や業務内容は正規従業員と派遣従業員との間で異なるところはなく、派遣従業員らへの日常的な業務の指示などはX社が行っている。

Case3-1

ある日、派遣従業員Yらが、「正規従業員には生活手当や食事手当があるのに派遣従業員にはなにもない。派遣従業員にも正規従業員と同じ手当を支給してほしい。賞与についても、正規従業員と同じ規準で評価してほしい」と述べた。

Case3-2

20XX年度、X社は、事業上の理由から、派遣従業員Yの受け入れを中止した。すると、Yは、X社に対し、「不当解雇だから損害賠償を支払ってほしい。仮に解雇が正当であったとしても法定の解雇補償金を支払ってほしい」という書面を送ってきた。

(1)はじめに

X社は、Case3-1やCase3-2の場合にどう対応すればいいのでしょうか。本稿では、タイにおける従業員派遣制度について説明していきます。

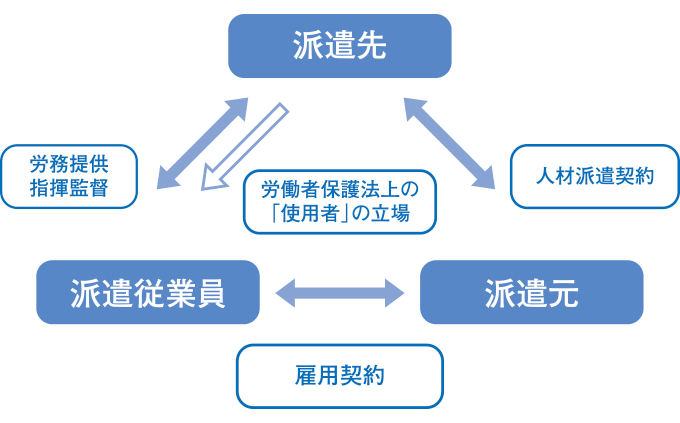

まず、派遣従業員に関する契約関係は、①派遣元(A社)と派遣先会社(X社)の間の人材派遣契約、②派遣元(A社)と派遣される従業員との間の雇用契約の2つの契約からなります(図表参照)。

ここで、派遣先会社(X社)と派遣従業員(Yら)との間には直接の雇用契約関係はありません。したがって、派遣先会社(X社)は、派遣元(A社)に対して派遣契約に基づく対価を支払う一方で、派遣従業員(Yら)には基本的に直接賃金の支払いなどを行いません。

しかし、タイ労働者保護法第11/1条第1項には、「事業者が労働者の就職あっせんを業とする者でない者に労働者を派遣させ、その労働者の労務内容が事業者の責任下にある生産・事業の一部である場合、第三者が派遣労働者を管理・監督しているか否か、賃金の支払について責任を有するか否かにかかわらず、その事業者は派遣された者の使用者とみなす。」と規定されており、派遣先会社(X社)が派遣従業員(Yら)に対して「使用者」の立場に立つこととされています。

(2)派遣従業員への手当や賞与支給

Case3-1

さて、派遣従業員からCase3-1のような要望があった場合、X社はどう対応すればよいのでしょうか。

結論から述べますと、X社は、Yらの要望に応じなければなりません。以下では、その考え方について説明します。

労働者保護法第11/1条第2項は、「事業者は、派遣労働者が直接雇用契約を締結している労働者と同一形態の労務を提供している場合、差別なく公正な恩典及び福利厚生を提供する」と規定しています。

そして、最高裁判所判例22326─22404/2555号によれば、「差別なく公正な恩典及び福利厚生を提供する」とは、業務形態、職務職責、資格、経験、勤続期間、技能スキル、作業の質又は作業量等から検討して、正規従業員と派遣従業員が同等の資格を有している場合、同一条件に基づき恩典及び福利厚生(報酬や各種手当、賞与など)を付与するという趣旨とされています。

そのため、冒頭に挙げた事例において、派遣先会社(X社)は派遣従業員に対して、正規従業員に対するのと同じ手当、賞与を支給する義務を負う事となります。

なお、この義務は派遣先会社(X社)に課されるのみで、派遣元(A社)に課される義務ではありません。

(3)派遣従業員への解雇補償金支払や解雇に関するルールの適用

Case3-2

さて、Case3-2では、X社はどのような対応をすればよいのでしょうか。

この点については、基本的に派遣先会社(X社)は解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任などを負いませんが、ケースによっては、派遣先会社(X社)が、派遣元(A社)と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償を支払わなければならない可能性があります。以下、この考えについて詳しく述べていきます。

派遣先会社(X社)と派遣従業員(Y)との間には直接の雇用契約がありません。したがって、基本的に、派遣先会社(X社)は、派遣従業員(Y)に対して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負いません。そのため、派遣先会社(X社)は、原則として派遣従業員(Y)の請求に応じる必要はありません。

しかし、判例の中には、派遣契約が打ち切られた場合、派遣先が派遣従業員に対して「使用者」の立場にあり、派遣元と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償の支払い義務を負う、と判断したものがあります(最高裁判所判例3003-3004/2556号)。

この判例は、派遣先・派遣元双方が当該派遣従業員の労務提供継続を拒んだという特殊な事例ですので、安易に一般化することはできません。また、この点に関する判例は、今後変動していく可能性もあるため、引き続き、事案ごとの判断の蓄積を注視していく必要があります。

現時点では、派遣制度を利用する場合、①基本的に、派遣先会社(X社)は、解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負わない、②しかし、派遣先・派遣元双方が派遣従業員の労務提供を拒むなど一定の場合には、派遣先(X社)が派遣元(A社)と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負う場合がある、と整理していただくのがよいと考えます。

(4)推奨される対応方法

以上で検討してきた通り、タイでは、派遣先会社が、派遣従業員に対して正規従業員に対するのと同様の責任を負う場面が多く見られます。また、判例の蓄積も不十分ですので、今後、派遣制度がどのように位置づけられていくのか不透明な部分もあります。

したがって、派遣制度の導入を検討する場合には、①派遣先に派遣従業員への「使用者」としての責任が発生することを前提に正規雇用の場合と比べてメリットがあるかどうかを検討すること、②派遣元との契約に際して、派遣先に「使用者」としての立場があることを前提に契約条件を決定することといった対応が推奨されます。

また、既に派遣制度を導入している会社にあっては、正規従業員と派遣従業員との間の福利厚生や恩典取扱いについて確認・見直しすることが推奨されます。

解説者:藤井嘉子弁護士/Kasame & Associates Co., Ltd.

2011年司法修習終了、同年より日本の法律事務所に勤務。17年12月より現職。Kasame&Associates Co., Ltd.では、主にタイに進出している日系企業へのリーガルサポートの提供を行っている(代表弁護士Kasame Jai-ob-orm)。

https://www.kasamelaw.com/

kasame@kasamelaw.com

TEL : (662)681-2171,2172 or 2026