知らなきゃ損するタイビジネス法 ~労働法・契約編

公開日 2019.03.20

ビジネス上、他企業との契約は欠かせない。しかし、日本とタイでの契約の基本的なことに知識不足・誤解が散見される。タイにおける契約の基本的な情報を弁護士から学ぶ。

“タイ企業との契約”

タイで事業を行っている際に、契約を締結する場面は、誰もが一度は経験することだ。取引基本契約書、秘密保持契約書などの自己の事業に関する契約、アウトソースするための業務委託契約書やサービス利用契約、オフィスを利用する際に用いる賃貸借契約書など、タイのビジネスでも、日常的にさまざまな契約書が交わされる。そこで今回はタイのローカル企業(タイ企業)と契約する際の注意点について藤江大輔弁護士に解説していただいた。

(1)契約書の目的

そもそも契約書は、ビジネスの約束事を証明するための「証拠」です。タイにおいても、契約は当事者の口約束でも成立しますので、契約書を作らないとビジネスができないわけではありません。あくまで「証拠」であって、後で紛争になった際に、裁判所をはじめとする第三者に見てもらうために契約書は存在するものです。

他方で、たかが証拠ではあるものの、信頼していた取引先が不義理をしても、契約書(≒証拠)がないばかりに、責任を追及することができない。そんなことは日常茶飯事ですので、ビジネスを安定して行うために、契約書は必要不可欠と言ってよいと思います。

(2)契約言語の勘違い

タイでよくある勘違いの一つに、「契約書はタイ語じゃないといけないのでは?」というものがあります。これは完全に間違いではありませんが、多くの誤りを含んでいます。

まず、タイの法制度上、原則として契約の言語はどんな言語であっても構いません。したがって、契約の言語がタイ語ではなくても、原則として契約は成立します(一部の特殊な類型の契約書は除くものとします)。

しかし、先に述べたとおり、契約書はあくまでビジネスの約束事を証明するための証拠ですから、紛争の際に、誰が読むものかは意識しておく方が良いでしょう。

タイ企業との取引では、紛争になった場合にタイの裁判所を利用することが想定されますが、タイの裁判所では、必ずタイ語の翻訳が要求されます。そのため、タイ語の翻訳を付けておくか、一般的に翻訳しやすい英語での契約書作成をお勧めします。

(3)タイの企業と取引する際の契約上の留意点

全ての企業ではありませんが、一般論として日本の企業と比較すると、タイ企業は契約に関する意識が相対的に不十分であるケースが多いです。

特に、タイ企業は、ビジネスの上で特に要求したい事項については、積極的に交渉して書面化を行いますが、細部についての意識は希薄になりがちです。そこで、以下ではタイの企業と取引するにあたって、契約書の中で注意しておくべき事項を記載します。

①納期遅れの場合の対応

タイ企業は、納期に対する意識が希薄と言われます。事実、タイ企業との取引で、約束の期日どおりに納品されない、仕事が完成しないなどのトラブルは頻発している問題といえるでしょう。

この問題は、遅延したことに対する損害金や違約金を明記しておくことで解消できることも多く、タイでビジネスをされる方には是非注意してもらいたい部分です。契約書に納期を記載していても、納期遅れの場合の対応を何も定めていなかっただけで、想像以上に事態がこじれてしまうこともあります。

②費用負担

タイ企業との契約で、次に注意を払いたいのが費用負担の点です。ビジネスを行うにあたっては、代金の支払い以外にも様々な費用が生じます。例えば土地の売買なら、土地登記に要する費用も生じるでしょうし、タイと日本との合弁契約なら会社の設立費用やオフィスの初期費用なども想定されるでしょう。これらの費用負担は、後から「実はこれだけ費用がかかったから代金を増額(又は減額)させてくれ」と言われてしばしば問題になります。

③情報の取扱い

タイに進出している日系企業にとっては、現地の人間との間のセキュリティ意識の違いが深刻なリスクになっている場合があります。

タイでは現在もなお個人情報保護に関する法令が成立していないこともあって、タイでは情報の漏えいや無断転用について、日本ほどの注意は払われていないことが多いので、最低限契約上の手当てを要する部分です。

ここで記載できるのは全てではありませんが、見過ごしがちな部分ですので、特にタイ企業との契約では改めて意識を向けてもらいたいところです。是非一度自社の契約書を見直して頂き、抜け漏れがないよう留意頂ければと思います。

解説者:藤江大輔弁護士/GVA Law Office(Thailand)Co., Ltd.

2009年京都大学法学部卒業。司法研修後、GVA法律事務所に入所し、15年には教育系スタートアップ企業の執行役員に就任。16年にGVA法律事務所パートナーに就任し、現在は同所タイオフィスの代表を務める。

https://gvalaw.jp/global/3361

info@gvathai.com

“タイ国外との国際契約”

続いて、タイ国外(日本を含む)との国際契約について取り上げる。ここでは、異なる2つ以上の国にまたがる契約なので、取引から紛争が生じてしまった場合に、どこの裁判所・法律において紛争を解決するかが重要になる。この紛争解決のための裁判所や仲裁の機関について定める条項の解説を中心に、紛争が生じた際にどこの国の法律を適用するかを定める準拠法についても藤原杯花弁護士に解説していただいた。

紛争解決機関について

(1)裁判管轄

裁判管轄とは、どこの裁判所を選択するか、という点についての定めになります。この裁判管轄については日本法では、専属的合意管轄と非専属的合意管轄の2種類が存在し、専属的合意管轄であれば、合意された裁判所のみに訴えを提起することができます。

非専属的合意管轄であれば、合意された裁判所の他に、その他管轄が認められる裁判所にも訴えを提起することが可能です。一般的に契約書では、予測可能性を確保するために、専属合意管轄を選択されることが殆どでしょう。

一方、タイ法では、合意管轄というものがなく、被告の住所や行為地、不動産の所在地によって裁判所の管轄が決まります。

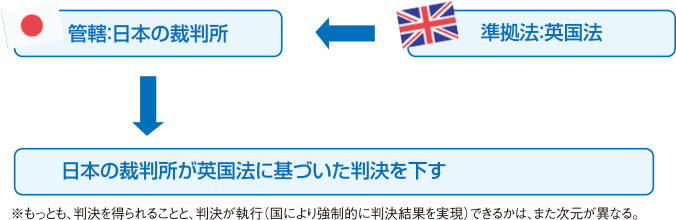

ここで、契約がどこの国の法律に準拠して解釈されるかと、裁判管轄とは別のものであり、準拠法と裁判管轄が同一国のものである必要はありません。例えば、日本では、準拠法は当事者の選択によるとされています。また、裁判所では外国法を準拠法とする契約について、当該外国法の解釈による裁判を行うことが可能です。つまり、裁判管轄が日本とされていても、英国法を準拠法として、英国法の解釈適用による判決を得ることも可能です。これは、他の国でも同じような運用であることが多いでしょう。

もっとも、裁判所で判決が得られることと、その判決が実際に執行できることは、これも別の話です。日本の裁判所判決の執行ができる国は限定的であり、タイでもその執行は不可能です。逆に、タイの裁判所の判決も日本で執行することはできません。

以上のことから、裁判管轄は、紛争の際にはどこの国での執行が必要かという点や、どこの国の裁判所を利用するべきか等の点を考慮して、決める必要があるでしょう。

(2)仲裁機関

紛争解決機関を、裁判所の代わりに、仲裁機関とする選択も可能です。仲裁とは、第三者である仲裁人に紛争の解決を一任した上、当事者はその裁定を最終のものとして、それに従うことをいいます。仲裁が選択される理由は、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)により、仲裁勝訴当事者は、同条約加盟国の裁判所にその仲裁判断及びその翻訳を提出すれば、それだけで容易に執行判決を得ることができる点が挙げられます。日本及びタイも、同条約の加盟国であり、仲裁判断の執行が可能です。

タイ日系企業と外国企業での契約では、仲裁機関として、シンガポールの仲裁機関を紛争解決機関として定めているものも一定程度見られます。もっとも、シンガポールの仲裁機関は、仲裁費用が相当高額であるため、取引額等から考えて利用可能であると考えられる場合にのみ、定めるべきでしょう。タイにも仲裁機関がありますが、一般に日系企業によって、選択されることは多いとはいえないと思われます。そのため、仲裁ではなく、タイや相手方の国の裁判所を紛争解決機関とすることも十分合理的な判断となる場合があります。

準拠法について

上述のとおり、準拠法と裁判管轄は別のものであるものの、裁判時の便宜や明確性を考えると、準拠法と裁判管轄は同一国で定める場合が多いものといえます。その他、準拠法選択時には、サービス提供が契約内容である場合はその提供場所、会社の株式譲渡の場合は、当該譲渡対象株の会社が存在する国など、取引対象となっている場所やものが帰属する国の法律を適用すると、実際の取引で適用される運用と法律に齟齬がなく、混乱を避けることができると考えます。なお、特に紛争解決機関をタイの裁判所とする場合は、準拠法をタイ法とする方がスムーズに審理が進むとされています。

解説者:藤原杯花弁護士/TNY国際法律事務所

2017年1月よりタイ、TNY国際法律事務所にて執務。会社設立から規制調査、契約書のリーガルチェック、商標登録申請などのサービスを提供している。

http://www.tny-legal.com/

info@tny-legal.com