中国企業のASEAN進出動向

公開日 2021.09.09

長城汽車(GWM)

長城汽車はタイで220億バーツ(約770億円)を投資し、タイをEVの主な生産拠点とする方針。 オンラインでの車両販売、EV専用ブランドの立ち上げなど業界で新しい取り組みを計画。

◆ 設立:タイで220億バーツ(約770億円)を投資し、2020年9月にGMの工場を買収して、21年から稼働開始

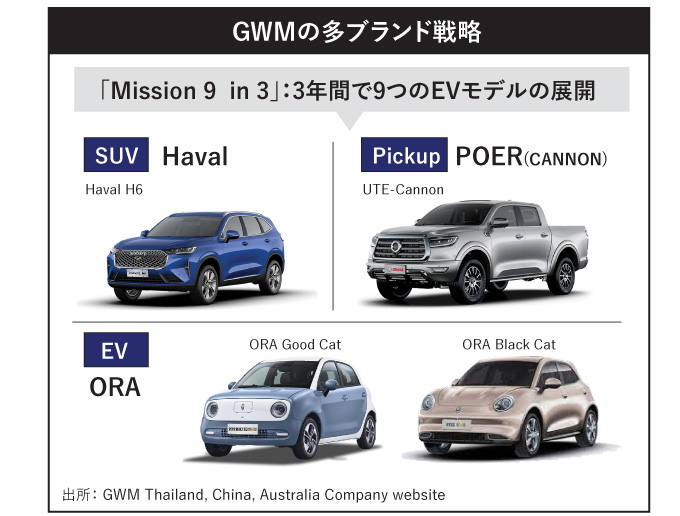

◆ 「Mission 9 in 3」:3年間で9モデルのEVを発売する予定

◆ 販売台数:2021年7月から販売開始

◆ ブランド:Haval(SUV)、POER(ピックアップ)、ORA(電気自動車)の3ブランドで展開予定

販売戦略

・長城汽車は将来、タイをEVの主な生産拠点とする方針で、2023年までにタイでのEV生産開始を計画。

・ SUVブランドの「Haval」、EVブランド「ORA]、新型ピックアップブランド「POER」の3ブランドを同時に立ち上げ、毎年3つのEVモデル、「Mission 9 in 3」を展開し、3年間で9つのEVモデルの展開を予定。

・ オンラインで車両を販売し、ディーラーは在庫を持たず、納車、サービスの機能に特化。

長城汽車は中国でのピックアップ販売で首位に立ち、HavalのSUVでも販売上位にある民間企業である。

1992年に設立されてから、ピックアップやSUVの専業メーカーであったが、中国の新エネルギー車(NEV)政策以降はORAというEV専用ブランドを立ち上げた。

20年2月に撤退したGMのタイ工場を220億バーツで買収し、21年から生産を開始することが報じられた。長城汽車がタイに進出したのは、ピックアップやSUV市場が大きく、市場としての魅力度が高いことや、サプライチェーンが充実しており生産拠点化を図ることができ、政府の優遇措置も充実していることが挙げられる。

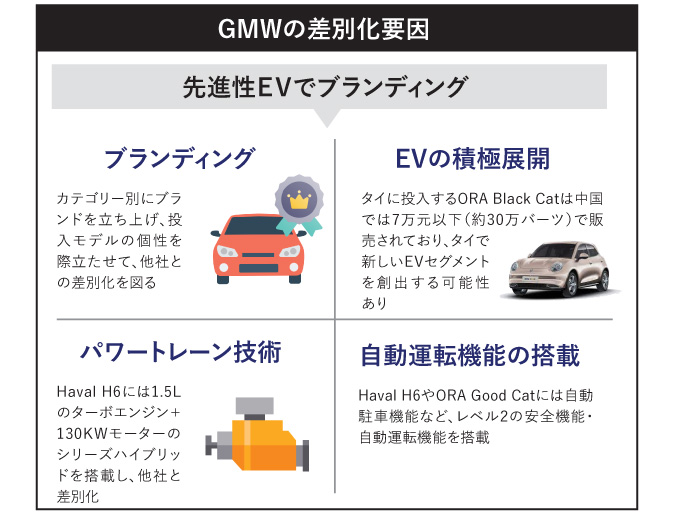

前の2社と異なるのは、地元の合弁パートナーと組まずに独資での進出である点だ。同社はタイで3つのユニークな戦略を打ち出しており、後発メーカーならではの差別化戦略として捉えられる。

1つ目は、タイでSUVのHaval、電気自動車のORA、電動タイプなどの新型ピックアップのPOERの3つのマルチブランドでの展開。これはブランドごとに売り方、ターゲット顧客層、ブランドイメージを変えることで、商品としての個性を際立たせることができる反面、ブランドアイデンティティを損なうリスクもあり、諸刃の剣となりうる。

2つ目は、3年間に9つの電動モデルを投入する「Mission 9 in 3」という電動化戦略である。「EVメーカー=ハイテク先進企業」という軸に、3つのブランドを横串に刺すことで、ブランドとしての統一性を図る。

中国で7万元程度で売っている低価格EVのORA Black Catや自動運転技術を搭載したプレミアム小型EVのORA Good Catの販売により、タイで新しいEVセグメントの開拓を狙う。

3つ目は、実験的とも言えるオンライン販売戦略である。基本はオンラインで車を販売し、ディーラーは納車とサービスに専念するというディーラー在庫ゼロの体制を目指す。

これによって、ディーラー網整備への投資を最小限にし、オンラインマーケティング、顧客とのコネクテッドなどのツールを使ったコミュニケーション・チャネルを重視する。

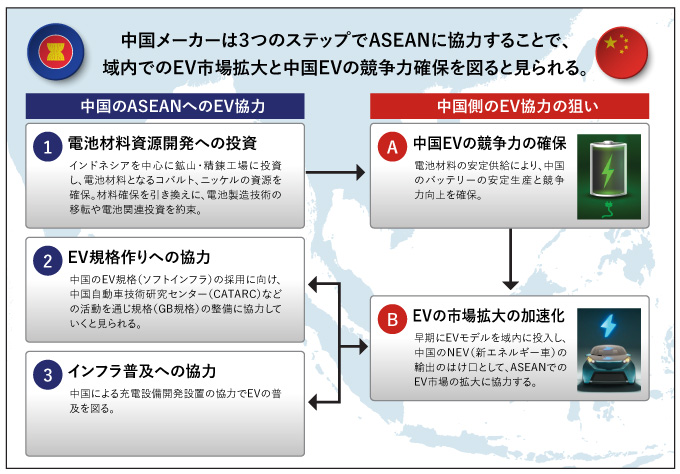

中国メーカーの3つのEV基本戦略、長期的視野の先行投資で市場創出

先述のように中国自動車メーカーは、それぞれの進出の経緯や方法は異なるが、共通しているのは、①短期での収益よりも長期的な視点でシェア拡大、②EV重視、③コネクテッド、自動運転などの新しい技術を先行搭載し、若年層などの新しい購買層をターゲットにしている点である。

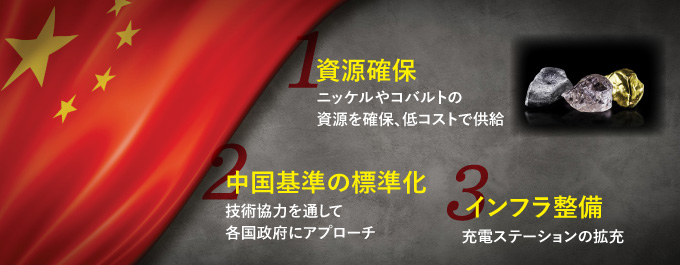

中でも今後注目されるのは、やはりEV戦略である。EV戦略は「資源確保」「中国基準の標準化」「インフラ整備」の3つにまとめられる。

① 資源確保

まず、中国メーカーのEV戦略の前提として、ASEANは他の地域に比べるとEVの普及は遅れており、中国で培ったEVでの技術優位性をまだ十分に生かすことができないということがある。そのために、中国企業は長期的な視点で、まずEV普及のための環境作りから取り掛かっている。

当面はEVサプライチェーンの確立が重要となる。中国企業は長期的な視点で中国のEVの競争力を確保・維持するためには、EVバッテリーに使われるニッケルやコバルトの資源を確保し低コストで供給することが必須条件となる。

そのため、中国最大のバッテリーメーカーであるCATLがインドネシアのニッケル鉱山に投資している。将来的にはバッテリー工場の設立を視野に入れて、インドネシアの国有バッテリー企業のIBC(Indonesia Battery Corporation)との協力を交渉中であり、域内でのサプライチェーンを握ることを目指す。

そうすれば、将来的には域内に展開する中国自動車メーカーにもバッテリーを安定供給することが可能となる。

② 中国基準の標準化

次に、MGの例で見たように中国のEV基準の標準化のために、技術協力を通して各国政府にアプローチしている。そのためには、EVやE&Eなどをコストを度外視して、先行投入することにためらいはない。

③ インフラ整備

最後の3つ目として、インフラ整備に積極投資する方針である。タイでは先述したように、MGが充電ステーションを積極的に設置しているが、タイ最大で400ヵ所以上に充電ステーションを設置しているEnergy Absolute(EA)の背後にも、中国メーカーの影がちらつく。

MGはEAと業務提携を締結した他に、EAの充電ステーションの設計・開発は中国・深圳のメーカーに委託している。

ますます高まる電動化機運

日系企業は、アジア地域で長年9割近いシェアを維持し、タイを中心に強固な生産拠点とサプライチェーンを築いてきた。日系としては、これまで築き上げたレガシーを守りながら、電動化などの技術ディスラプションに備える必要がある。

その一方で、中国や韓国メーカーはアジアで後発であることから、むしろ技術ディスラプションを持ち込むことに積極的だ。

また、インドネシアなどの現地政府は、中国や韓国系のメーカーの投資を呼び込むことによって、日系メーカーの独壇場であった市場を変化させ、両陣営の競争からより有利な条件で投資や技術移転を引き出したいと目論む。

欧州メーカーもBMWの「ディーゼルゲート」以降、EVに舵を切っており、中国メーカーと歩調を揃える。

さらにコロナ禍以降、世界的にカーボンニュートラルが相次いで発表され、電動化を推し進めようとする機運が最高潮に高まっている。

異業種から新たなプレイヤーが参入

今後、注目されるのは、中国・台湾などの大手電子メーカーからのEV参入と新しいプラットフォーマー形成の動きである。その背景にあるのは、電子業界におけるグローバルな競争激化と収益率の低下にある。

例えば、7月号の連載コラムでも取り上げたように、台湾系の鴻海は本業のEMSより高い収益を見込めるEVへの参入を決めた。「MIH」というハードとソフトのEV専用プラットホームを立ち上げ、タイの石油公社PTTとの提携を決め、2023年からタイで量産する予定だ。

中国の携帯メーカー最大手のシャオミも今年3月に10年間で100億米ドルをEVに投資する計画を発表した。

台湾最大の液晶タッチパネルメーカーのTPK(宸鴻科技集団)は20年8月に米国系のEVピックアップトラックのスタートアップに1億米ドル出資した。

中国、台湾などのアジア系企業EVが今後スタートアップなどへの投資を積極化し、出資を受けた企業が米国などの主要市場でまず生産を拡張する事態が予想される。

これらのように、今後、電子メーカーのEVへの新規参入と受託生産事業者の変貌により、従来の車の開発から生産まで自動車メーカーが手掛けるビジネスモデルが大きく変わる可能性が出てきた。

中国の新興EVメーカーにとっても、現地の生産受託事業を活用できれば、タイやアジアへの進出のハードルは下がる。その流れを後押しするのが、米国主導の「チャイナ・デカップリング」の動きであると筆者は見る。

「デカップリング」の目的は、サプライチェーンの中国への依存を低めると同時に、中国が高性能の半導体などを調達できない包囲網を築くことでもある。この包囲網を掻い潜る一策として、中国メーカーはコア部品を安定調達できるサプライチェーンを構築することも視野に入れて、タイなどの周辺国に一部の生産の移転を進めることが予想される。

今後、各国政府の目論見やビジネスモデルの変化もあり、日中欧の各地域陣営のせめぎ合いは、ますますアジアで激化することが予想される。