THAIBIZ No.163 2025年7月発行“援助”から“共創”へ ODAが変えるタイビジネス

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

“援助”から“共創”へ ODAが変えるタイビジネス

公開日 2025.07.09

日本はこれまで70年間にわたり、タイ向けの政府開発援助(ODA)を実施してきた。インフラ、ヘルスケア、教育、農林水産業、災害対策など、多岐にわたる分野への支援を通じてタイの経済発展を後押しし、その結果、日系企業の進出活発化にもつながっている。

本特集では、ODAの実施機関である独立行政法人国際協力機構(JICA)タイ事務所の作道俊介所長と、元財務大臣であるアーコム・トゥームピッタヤーパイシット氏の対談インタビューを通して、タイの発展に伴うODAの変化を振り返りつつ、日タイ経済協力の未来を展望する。

技術協力から始まり、タイの産業高度化に貢献したODA

タイの経済発展に伴い、ODAはどのように変化してきましたか。

タイ王国法制委員会委員(元運輸大臣/元財務大臣)

アーコム・トゥームピッタヤーパイシット 氏

1979年、国家経済社会開発庁(NESDB)に入庁。財務データ、インフラ整備、資源開発の3分野を柱とする国家社会計画に従事。NESDB退官後、2015~2019年は運輸大臣として、2020~2023年は財務大臣として、タイの社会経済の発展のために尽力。継続的にODAに関わっており、現在はJICAタイ事務所の特別顧問も務める。2024年、岸田元総理大臣より「旭日重光章」を受章。

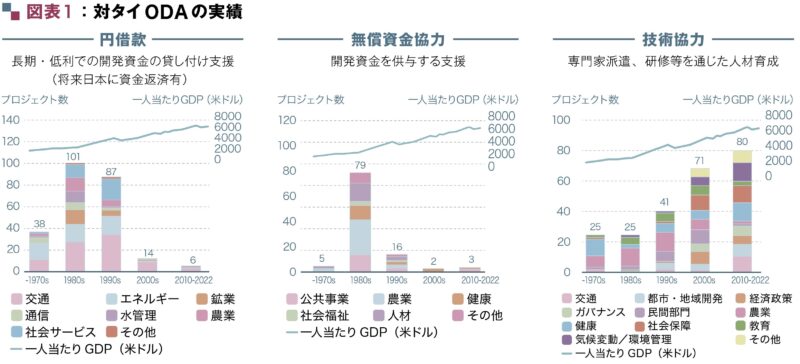

アーコム氏 70年間にわたる日本のODAを通じて、タイは経済成長を遂げただけでなく、国民全体の福祉向上にも成功しました。これまでのODA実績をまとめると、2022年までに、240件以上のプロジェクトに対して総額4兆円にのぼる円借款、100件以上のプロジェクトに対する総額1,330億円にのぼる無償資金協力、そして総額7,400億円相当の技術協力が実施されています(図表1)。

出所:70 Years of Japan’s ODA in Thailand(2025)を基にTHAIBIZ編集部が作成

出所:70 Years of Japan’s ODA in Thailand(2025)を基にTHAIBIZ編集部が作成

70年間で約3万2,000人のタイ人研修生が日本に訪れ技術研修を受け、約1万1,000人の日本人専門家がタイに派遣された実績があります。

独立行政法人国際協力機構(JICA)タイ事務所 所長

作道 俊介 氏

1998年、国際協力事業団(現JICA)に入団。東南アジア・大洋州部 東南アジア第三課長(ベトナム担当)、ラオス事務所次長他、インドシナ地域を中心に開発途上国の開発援助に従事。2011~2013年は内閣官房副長官補室で経済協力を通じたインフラ輸出に関する政策策定を担当するなど、ODAと民間企業活動の連携強化に関連する豊富な業務経験を有する。

作道氏 対タイODAは、1954年にタイから21名の研修生を日本に招いたことが始まりで、その後さまざまな分野で研修生受け入れと日本人専門家派遣を行う技術協力を行ってきました。

経済社会インフラを支援する資金協力は、1980年代までは無償資金協力も多く実施していましたが、タイが高度経済成長を経て中所得国へ移行した1990年代後半以降は、円借款を中心に支援してきました。

例えば、バンコクで使われている浄水の約7割は日本が支援した浄水場から供給され、チャオプラヤー川にかかる20橋のうち14橋、バンコクの都市鉄道の路線の25%は日本の資金協力によるものです。

さらに、タイ高速道路公社(EXAT)が所有する高速道路の約20%も、我が国のODAにより完成したインフラです。

アーコム氏 タイをASEANの航空ハブに押し上げたスワンナプーム国際空港、観光分野の競争力強化に貢献したドンムアン国際空港、チャオプラヤー川に架かるマハチェッサダーボディンドラーヌソーン橋など、主要インフラの多くも日本のODAによるものです。

ODAで建設された国際空港

ODAで建設された国際空港

1980年代以降のタイの高度経済成長とODAの貢献を語る上で欠かせない代表的プロジェクトとしては、「東部臨海地域開発計画」が挙げられます。1970年代にタイ湾で天然ガスが発見されたことを機に、タイは重化学工業と輸出産業の創出および、バンコク首都圏への産業集中の緩和に注力しはじめました。

同計画は、その第一歩として1980年代初頭にタイ政府が策定したものです。当時のタイには時期尚早との見方をする国が多かった中、日本はいち早く協力に手を挙げて、マスタープランの策定を支援してくれました。

作道氏 その後JICAは、タイ政府からの要請に基づき、策定したマスタープランを基に同計画の実現を支援していきました。1980年代半ば〜1990年代にかけて、レムチャバン港の建設をはじめとする港湾や道路等のインフラ整備、工業団地、水資源開発など16件のプロジェクトに対して総額約1,788億円の円借款を供与し、投資環境を整備。

その結果、東部3県(チャチューンサオ県、チョンブリー県、ラヨーン県)はバンコク首都圏に次ぐ第二の経済圏に成長し、1980年代後半から同地域への日系企業の進出や直接投資が急増しました。

ODAを通じた投資環境整備が呼び水となり日系企業を含む外国企業による投資が活性化し、それによって両国の経済が成長するというWin-Winな協力関係が実現できました。

政策や制度といった「川上」から、施設設備や人材育成などの「川下」まで、その国のニーズと発展段階に応じて多様な支援メニューで協力できるJICAの強みが最も活きた案件の一つとなりました。

アーコム氏 アジア通貨危機の際にも新宮沢構想に基づいて円借款による支援をいただき、その資金は経済危機の影響に脆弱な貧困層等のソーシャルセーフティネットの拡充等に充てられました。

2010年、タイ政府はバンコク首都圏における大量輸送ネットワークの整備を目的としたマスタープラン(M-MAP)を策定。M-MAPは日本より、①技術協力、②人材育成、③ブルーライン・パープルライン・レッドラインという主要プロジェクトへの資金支援−の主に3つの支援を受け、首都圏にとって重要な交通システムの整備が実現できました。

レッドライン 出典:JICA Magazine 2021年8月号

レッドライン 出典:JICA Magazine 2021年8月号

特に、ASEAN最大級の目玉プロジェクトといえる「クルンテープ・アピワット中央駅」(現名称)の建設は、鉄道交通網の拡大に大きく貢献しました。

クルンテープ・アピワット中央駅

クルンテープ・アピワット中央駅

「M-MAP」に基づく都市鉄道全プロジェクトの一部は現在建設中ですが、今後5年以内に順次開業する見込みです。首都圏の鉄道ネットワークのさらなる拡張を目指す「M-MAP2」の策定においても、JICAより支援をいただき、現在は閣議承認に向けて準備が進められています。

出典:バンコクODAプロジェクト・マップ 2011年3月

出典:バンコクODAプロジェクト・マップ 2011年3月

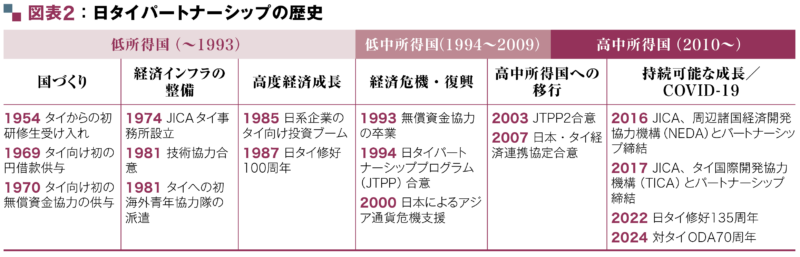

現在は主に、渋滞緩和やPM2.5対策など、“発展を遂げたタイだからこそ直面している課題”に対して協力を受けています。このように対タイODAは、経済成長に伴い変化し続けており、日タイパートナーシップにおいても重要な役割を果たしてきました(図表2)。

出所:70 Years of Japan’s ODA in Thailand (2025)を基にTHAIBIZ編集部が作成

出所:70 Years of Japan’s ODA in Thailand (2025)を基にTHAIBIZ編集部が作成

70年間を振り返ると、日本は計画策定から人材育成、そして資金まで、様々なスキームで包括的に支援してくれました。特に日本での経験から得られた知見に基づいた人材育成や技術移転の支援は、タイの持続的な産業高度化に大きく寄与しています。

「人づくり」を通じた日タイ両国による地域への貢献

ODAによる人材育成支援とその成果について、詳しくお聞かせください。

作道氏 JICAは「人づくり」が国の基礎であると考えており、資金協力にとどまらず、日本の経験を丁寧にタイへ共有してきたことも、日本のODAの特徴です。例えば、バンコクの浄水道施設はASEAN最大規模を誇りますが、上水道分野は日本が技術的なサポートに注力してきた分野の一つです。

1970〜2000年代にかけて、円借款でバンコクのバンケン浄水場のほか、チェンマイ、ナコーンラーチャシーマー、コーンケーン等の浄水場を整備しました。さらに、上水道技術者の育成を目的とした水道技術訓練センターの施設整備も行い、技術協力で浄水場の運営や維持管理に必要なノウハウを伝授してきました。

この技術協力は1985〜1999年にわたり行われ、長期・短期あわせて総勢132名の専門家をタイに派遣。日本全国の自治体の水道局や厚生労働省、大学、日本水道協会などの協力も得て体制を整えた好事例です。

キングモンクット工科大学ラートクラバン校(KMITL)への支援も、JICAの「人づくり」を語る上で欠かせない事例です。1960年、前身となるトンブリー電気通信訓練センターに対する技術協力がスタートし、同センターへの協力に先をつけた日本電信電話公社(現在のNTT)や東海大学等と連携しながら多くの専門家を派遣しました。

組織と教員のキャパシティビルディングにも重点を置いた支援を通じて、同センターはその後大学へと昇格し、今ではタイを代表とする工科大学として、毎年多くの優秀な産業人材を輩出しています。

アーコム氏 ODAによる「人づくり」がもたらす恩恵は、タイ国内にとどまりません。例えば、現在、メコン地域における物流システムの課題に対し、日本とタイが連携して、同地域の税関手続きの改善に向けた技術協力を行っています。日タイが協力してASEAN諸国の手本となることで、タイのASEAN域内での主導的な地位の確立にもつながっています。

作道氏 2023年の開発協力大綱の改訂に伴い、“相手国のための援助”という従来型の枠にとどまらず、協力による成果を日本を含む他国・他地域へも還元することで、より幅広い国際的な利益のためにODAを活用する方針が打ち出されています。

税関手続きの事例のように、国際的な利益に繋がる協力を起点として、両国で協力しながら地域あるいはグローバルな国際舞台でイニシアチブを取っていくことも、互いにとって重要なことだと認識しています。

日本のODAが重視する「共創」と「革新」

今後、対タイODAはどのように変化していくのでしょうか。

アーコム氏 高度経済成長を経て、タイは次なる段階へと移行しています。これからのODAには、高度人材育成や先端技術などの分野への支援を期待しています。現在一部を円借款で支援いただいている「高専(KOSEN)プロジェクト」が、新たなODAの方向性を示す一例です。

同プロジェクトは、日本の高等専門学校(高専)の教育モデルをタイ国内に導入し、実践的な技術者の育成を目的としたものです。先端産業や高度技術分野のニーズに応えられる技術者を輩出できる高専モデルは、タイの次世代産業を支える極めて重要な役割を果たすでしょう。

現在準備中である、半導体産業等に欠かせない研究分析装置「シンクロトロン」の次世代施設整備を通じてタイの研究開発力向上を目指すODA事業も、実現すれば、タイの競争力強化に加え、ASEAN地域における科学技術イノベーションのハブとしての地位確立に貢献するでしょう。

さらに、タイの気候変動対策の目標達成に寄与するグリーン・インフラ開発や、国民の生活の質向上につながる道路交通安全も、タイと日本の将来的な協力において重要な分野だと考えています。

作道氏 タイが中進国となった今、日本のODAに求められる役割も変化しています。タイ政府の資金調達手段も多様化しており、資金協力だけでは、タイにとって魅力的な支援とは言えなくなってきているかもしれません。そうした中で高専プロジェクトやシンクロトロンプロジェクトのように、民間市場では容易に得られない“日本ならではの知見や技術”を併せて提供できることこそ、今後のODAの大きな強みとなっていくでしょう。

さらに、協力対象国に流れる民間資金がODAを圧倒的に上回っている近年の流れを受けて、日本のODAは今「共創」と「革新」を重視しています。

「共創」は、民間企業や大学、教育機関等と連携することで、ODAだけでは達成できない持続性とインパクトのある協力の推進を目指すものです。

近年注力している中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA Biz)も「共創」の一つの形態であり、タイ進出を目指す日本企業へのビジネス支援を通じて、タイの社会課題解決に貢献することを目的としています。また、海外投融資による民間企業への支援も、民間企業との共創を目指したものです。

「革新」は、これまでにないイノベーションを通じて、開発課題の解決への貢献を目指す考え方です。気候変動や感染症等のグローバル課題を対象として、日タイで共同研究を行い、その成果の社会実装を推進する「SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力)」がその一例です。

新たな知見や技術の獲得(=イノベーション)を通じて、タイの課題、ひいてはグローバルな課題の解決を目指しています。

産学官による「共創」と「革新」の促進を通じた両国の関係強化への貢献が、今後のODAに期待されていると考えています。

今後の日タイ協力における鍵は、民間との連携

日本とタイの関係強化に向けた、今後の展望についてお聞かせください。

アーコム氏 タイの開発債務戦略の経験をアフリカ諸国の行政官に伝授するJICAの「公共債務管理に関する共同研修プログラム」は、参加者に実践的な学びを提供する貴重な機会だと確信しています。今後もJICAとともに同研修プログラムを継続し、時代のニーズに応じて内容を拡充したいと思っています。

また、日本のODAが方針として掲げる「共創」と「革新」が示すように、ODAに民間企業も積極的に巻き込むことで、あらゆるシナジー効果の創出を目指したいと考えています。そのために、今後は「民間との対話の場」を設け、課題解決のための建設的な議論ができることを期待しています。

作道氏 今年4月のJICA法改正により、JICAはこれまでの出資や融資に加えて、途上国企業が発行する債券の取得や債務の保証もできるようになりました。たとえば、グリーン債など民間投資家が投資しやすい債券の発行を支援し、その一部をJICAが購入することで、協力対象国の企業が資本市場から資金を調達しやすくなります。

また、地場銀行等による地場中小企業等への現地通貨建て融資にJICAが部分保証を行うことで、民間企業の資金調達のハードルを下げ、社会課題の解決につながる事業を後押しします。

このようにODAの支援スキームは、タイをはじめとする協力先のニーズに合わせて進化しています。タイの持続的な発展においても、ODAが果たしうる役割は依然として大きいと考えており、今後も民間企業を含む両国の多層的で緊密な関係の強化に貢献していきます。

アーコム氏 進化し続けるODAを通じて、日本との協力関係は今後ますます力強いものとなっていくでしょう。両国が共有する目標に向けた日本の皆様のご支援とご尽力に改めて感謝申し上げるとともに、これから始まるパートナーシップの新たな章が、これまで以上に大きな成果をもたらすと確信しています。