THAIBIZ No.163 2025年7月発行“援助”から“共創”へ ODAが変えるタイビジネス

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

“援助”から“共創”へ ODAが変えるタイビジネス

公開日 2025.07.09

ODA新時代の注目事業・ビジネス支援制度

共創と革新のODA新時代には、日系企業のビジネス商機も眠っている。自社の事業やサービスを通じた社会課題解決およびタイの経済発展への貢献を目指す企業にとって、ODAの最前線を追うことは事業戦略の一つとなりうる。ここでは、JICAの注目プロジェクトや日系企業ビジネス支援制度を紹介しながら、ODAと民間の連携可能性をさらに深堀する。

円借款で日本の教育制度をタイに導入「高専(KOSEN)プロジェクト」

2016年にタイ政府が掲げた長期開発ビジョン「タイランド4.0」の実現には、専門性を備えたエンジニアの育成が欠かせない。日本の高等専門学校(高専)をタイに導入すべく、JICAは2020年3月にタイ政府と「産業人材育成事業」の円借款契約に調印。

同事業を含む高専(KOSEN)プロジェクトでは、これまでにキングモンクット工科大学ラートクラバン校(KMITL)付属高等専門学校および同大学トンブリ校(KMUTT)付属高等専門学校の2校を開校した。

同プロジェクトのプログラムマネジャーである、独立行政法人 国立高等専門学校機構(高専機構)の加納誠二氏は「学生のインターン先や就職先としても、企業との連携は不可欠だ」と語る。

タイで2校の高専が開校、目標は1,080人の卒業生輩出

高専は中学校卒業後の進学先として設置される、5年一貫教育の専門学校だ。工学などの実践的エンジニアの育成を目的としており、日本独自の教育システムと言える。日本には国立・公立・私立合わせて58校(2025年5月時点)があり、特に製造業やインフラ系で高い就職率と企業評価を誇っている。

2018年、タイの教育大臣が来日し、タイへの高専導入を決定。周辺国との人材獲得競争に打ち勝つため、タイ国内で優秀なエンジニアを育成することが目的だ。翌年の開校に向けて発足したカリキュラム制作チームの代表を務めたのが、加納氏だった。

当時は同氏を含めて7人の教員が来タイし、2019年5月に記念すべき第一校のKMITLにてメカトロニクス工学科の設置に漕ぎ着けた。

2020年の借款契約調印後は、KMITLのコンピュータ工学科・電気電子工学科、KMUTTのオートメーション工学科・バイオ工学科・スマートアグリ工学科を順次開設。2校の生徒はタイ政府奨学金を受給し、授業料や寮費、日本への留学費用などは全て無料となる。

同プロジェクトの全体期間は2032年5月までだが、そのうち円借款による協力期間は2030年9月までを予定。目標は、協力期間終了までに1,080人の卒業生を輩出することだ。なお、同プロジェクト費用の4割はタイ政府が負担、6割を円借款で補填しており、後者は主に日本への留学など日タイ交流関係に使用される。

企業とWin-Winな関係性の構築を目指す

海外の高専プロジェクトにおいて高専機構から本格的に教員を派遣している事例は、タイが初めてだという。

その理由について加納氏は「タイ政府が目指す“日本と同等レベルの高専”を作るには、日本人による現地指導が不可欠だからだ」と説明した上で、「根本的な教育方法や国のルールから、教え方、学生のノートの取り方まで、日本と異なる点も多い。

タイ人教員に高専の運営方法や指導法を伝えながら、彼らが自立できるようサポートしている」と自らの役割についても語った。

KMITLの4年生は夏休みに企業インターンを経験し、5年生は研究テーマに沿って提携企業の課題解決に取り組む。加納氏によれば、2025年5月時点での提携企業は約30社だが、両校には60社近くから卒業生を対象とした求人が届く。8〜9割が日本企業だが、タイ企業も含まれる。

企業は、就職先としてだけでなく、インターン生の受け入れ、最新技術の指導に関する助言、設備の寄付、奨学金の支給、エンジニア育成に関する意見交換など、さまざまな形でタイ高専と連携が可能だ。

加納氏は「企業とWin-Winな関係性を築き、参画型コンソーシアムを立ち上げたいと考えている。企業で活躍できる人材を育てることが、タイ経済の発展にも繋がる」と、民間連携の重要性を語る。

共同研究アプローチ「SATREPS」でタイ原産魚介類の養殖技術に挑む

科学技術振興機構(JST)とJICAの協働によりスタートした地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(以下、「SATREPS」)は、グローバルな課題解決に科学技術の力で貢献する共同研究アプローチだ。

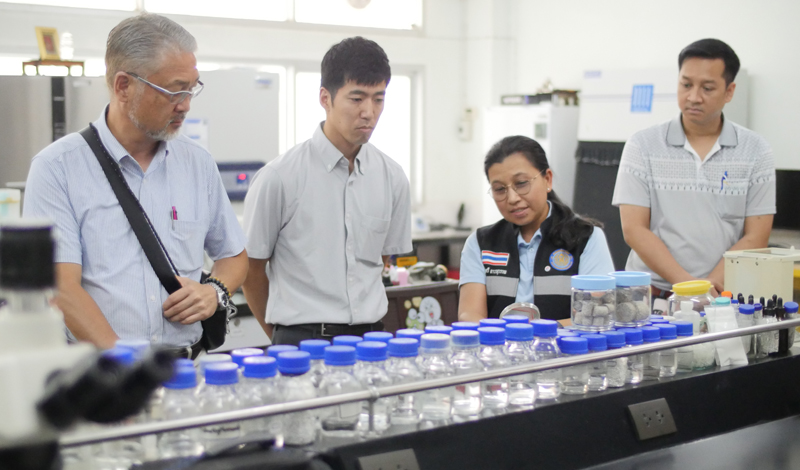

タイでは、世界における食料不足問題に対応するため、タイ原産魚介類の養殖に向けた技術研究を2019年6月〜2025年5月に実施。研究の成果と今後の展開について、研究代表者の一人である東京海洋大学の廣野育生教授に話を聞いた。

タイの生態系に影響のない「原産魚」の養殖に挑戦

食料安全保障の観点から「魚介類の養殖」は欠かせない技術の一つだが、世界の養殖魚の多くはタイを含む東南アジアにとって外来魚だ。外来種の養殖は自然界の生態系に影響を与える問題がある一方で、経済効果等を鑑みると養殖の停止は実現的ではない。

こうした問題を解決するため、廣野教授が取り組む共同研究プロジェクトでは、タイ原産の魚とエビの養殖に向けた技術研究を実施し、大きな成果をあげた。

共同研究活動の様子(写真提供:JICA)

共同研究活動の様子(写真提供:JICA)

同教授は「東南アジア原産の魚介類を国際市場における主要養殖種にできれば、世界的な食料不足問題の解決にも寄与できると考え、高級魚ではなく一般の食卓に並ぶ種であるアジアスズキとバナナエビに焦点を当てた」と説明する。

アジアスズキとバナナエビの養殖技術を確立

アジアスズキについては、1979〜1981年に日本の無償資金協力で建設されたタイのソンクラー養殖センターを拠点に技術協力を実施したことで完全養殖が成功している。今回の研究では、より養殖しやすい、成長が早い、病気に強い、といった特徴を持つ種の持続可能な養殖体制の構築に挑んだ。

ソンクラー養殖センター(写真提供:JICA)

ソンクラー養殖センター(写真提供:JICA)

最終的には、そのような強みを持つDNAマーカー(遺伝子の品種識別などができる目印)の発見に成功し、効率の良い養殖の実現に向けて大きく前進したという。

バナナエビについても、低コストで育ちの良い親エビを育てられる餌の開発や養殖環境の整備に成功し、養殖業者にバトンタッチしやすい状況にまで辿り着いた。

研究成果には、日系商社や水産大手企業も注目

「究極の目標は、第二のサーモンやバナメイエビをつくり、世界の食料不足問題の解決に寄与することだ」と廣野教授は力強く明言する。

加えて、「タイのような親日国との共同研究により生み出した技術を周辺国へ普及させることで、さらに親日国を増やすことができるだろう。島国である日本が生き延びるためにも、親日国は重要な存在だ」と、同プロジェクトが日本の食料安全保障に繋がる可能性についても示唆した。

今後は、アジアスズキとバナナエビの養殖の産業化に向けて動いていく。同プロジェクトの研究成果発表会には日系の商社や水産大手企業の参加も多数みられたといい、今後は企業との連携も具体化していくだろう。

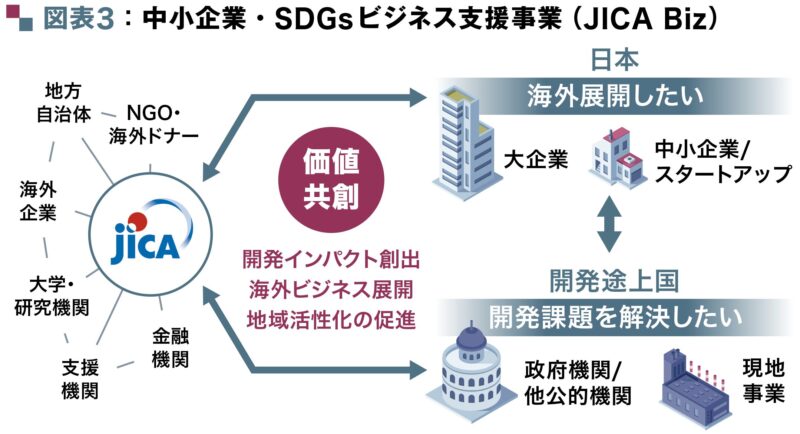

社会課題をビジネスチャンスに−タイでの挑戦を応援する「JICA Biz」

日系企業向けビジネス支援

社会課題解決を目指す企業を支援

「途上国向けの援助」というイメージが強いJICAだが、近年は民間企業のビジネス支援にも力を入れている。JICA Bizは、日本企業がタイや開発途上国の経済・社会課題の解決に貢献する製品やサービスを事業化するための支援制度で、ビジネスを通じた開発インパクトの実現を目指すものだ(図表3) 。

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

JICAが定める公示スケジュールに従って申請を行い、採択された場合に支援を受けることができる。

支援制度は「ニーズ確認調査」と「ビジネス化実証事業」の二種類があり、タイでのビジネス展開の検討状況に応じ、希望する支援を選択する。

ニーズ確認調査では、タイの基礎情報を収集し、国としての市場ニーズや顧客ニーズ、自社製品・サービスとの適合性等を分析し、競争優位性を含めた初期的なビジネスモデルを検証する。ビジネス化実証事業では、自社製品・サービスに対する顧客の受容性を確認した上で、タイ側パートナーを確保してビジネスモデルを精緻化するとともに、実現可能性の高いビジネスプランを策定する。

申請は、JICAが定める公示期間中に、日本国内に法人登記のある企業から行う必要があり、タイの現地法人が申請する場合は、日本の本社などを通じた申請が求められる。スタートアップ企業も申請が可能だ。

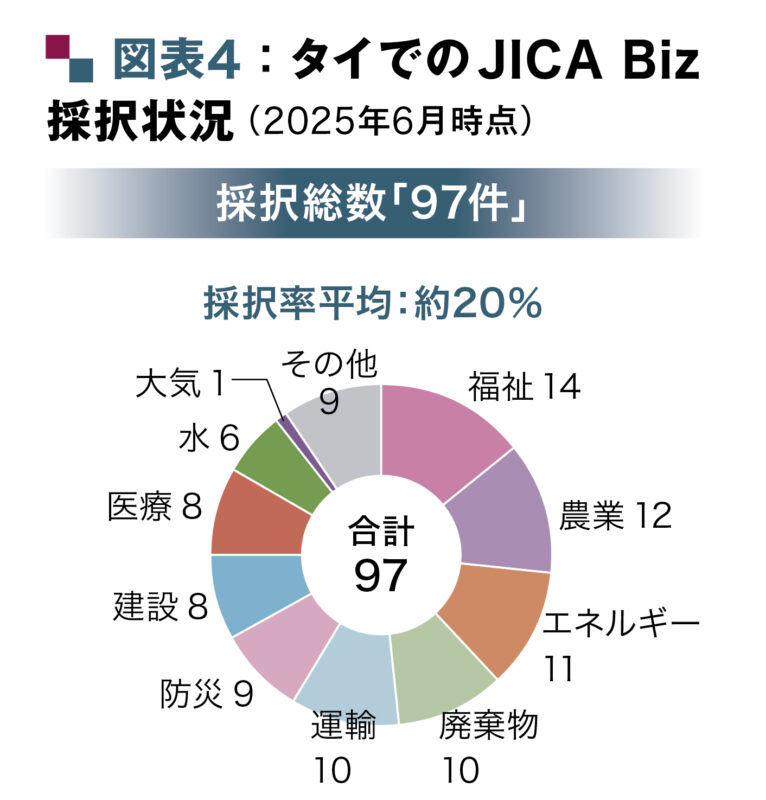

タイでは97件が採択

開発途上国の社会的・経済的な課題の解決に資するものであれば、原則すべての分野が対象となる。JICAタイ事務所でJICA Bizを担当する木下真人氏は同事業の利用状況について、「全世界ではこれまでに1,500件以上、タイでは97件が採択されており、洪水対策用雨水貯蔵構造体、医療廃棄物用焼却装置、多機能型車いす等を手がける企業など、多くの事業展開の調査等を実施してきた(図表4)」と説明。

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

JICAによる支援期間終了後も、継続してタイで事業展開を推し進めている企業が多いという。

JICAのネットワークや信頼力が事業展開に活きる

採択企業からは「JICAの持つネットワークや信頼性のおかげで、タイ政府や関係機関との連携構築がスムーズに進んだ」「海外展開における不確実性が高い準備段階で、JICAの支援を受けられたことで、初期リスクを大きく軽減し、挑戦に踏み出すことができた」「JICA採択事業としての実績が国内外での自社の信用力向上につながった」などの声が挙がっている。

木下氏は「同事業では、調査費用の支援に加え、JICAがあらかじめ配置した豊富な知見を持つコンサルタントが伴走して、採択企業のビジネスを支援する」と説明し、「興味をお持ちの企業の皆様には、ぜひ気軽に相談していただきたい」と呼びかけた。

海外投融資(民間企業・プロジェクト等向け投融資)

ビジネス支援

出資と融資で「インフラ・成長加速」「SDGs」を加速

民間企業向けのもう一つのビジネス支援制度に、「海外投融資」がある。民間企業がタイで事業を展開することは、タイの経済活発化や雇用創出など、人々の生活向上に結びつく経済効果をもたらす一方で、「リスクが高く、収益見込みが低い」と見なされがちな海外事業は、一般の金融機関からの融資が受けにくい状況だ。

海外投融資は、開発途上国において民間企業等が行う開発効果の高い事業であり、かつ一般の金融機関のみの対応が困難な場合に、「出資(直接出資・ファンド投資)」と「融資(コーポレート・プロジェクト等)」という2つの資金サービスを提供する。

対象分野は大きく分けて①インフラ・成長加速、②SDGs(貧困削減、気候変動対策を含む)の2分野だ。例えば、電力・運輸・上下水・廃棄物処理・保健医療・教育等の分野におけるインフラ事業、産業発展のために重要な人材育成、貧困層の生活を向上させ社会開発に貢献するビジネス、貧困層・零細企業等を対象とするマイクロファイナンス、雇用拡大に資する中小企業支援、植林・災害対策・省エネ・公害対策等の気候変動対策に資する事業等が対象となる。

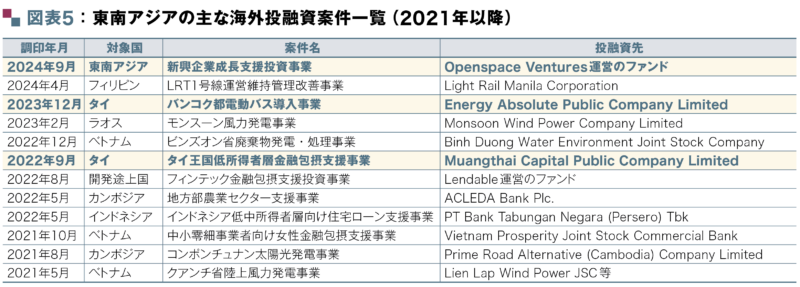

JICAタイ事務所で海外投融資を担当する安原裕人氏によれば、現在JICAは、国際開発金融機関や日系金融機関との協調融資として、バンコク都電動バス導入、低所得者層金融包摂支援の2案件に取り組んでいる。EVバス導入促進による脱炭素化の促進、農家・零細事業者らの金融アクセス改善による経済格差の縮小を目的に、これらの事業を実施するタイ企業を支援している。

また、タイ企業が参画するカンボジアのコンポンチュナン太陽光発電事業やラオスのモンスーン風力発電事業に融資実行しており、タイ企業による再生可能エネルギー事業の国際展開の後押しも行っているという(図表5)。

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

出所:JICA資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

現地スタートアップ企業への投資もスタート

安原氏は最近の新しい動きとして「東南アジアでの現地スタートアップ企業への投資」を挙げ、「昨年9月、シンガポールベースのベンチャーキャピタルOpenspace Venturesファンドへの出資を決めた。同社の既存ファンドはABACUS digital(小口融資アプリ)、Finnomena(資産運用アプリ)、Freshket(農産品産直サイト)などのタイ企業にも投資しており、6月にタイで日系金融機関向けにイベントを開催した。今後もこれらの企業と日系企業との連携も支援していく」と説明する。

同氏は「今後も国際金融機関や日系金融機関との協調融資や、タイ企業と日系企業との促進に取り組んでいきたい」と意気込みを見せ、「ご相談をお待ちしている」とアピールした。

JICA海外投融資に関する問い合わせ先

JICAタイ事務所

安原 裕人 氏

E-mail: Yasuhara.Hiroto2@jica.go.jp@jica.go.jp

海外投融資の詳細については、こちらをご覧ください。