THAIBIZ No.164 2025年8月発行在タイ日系製造業の変革 日新電機タイが変われた理由

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

在タイ日系製造業の変革~日新電機タイが変われた理由

公開日 2025.08.08

経営危機を乗り越え、大躍進!日新電機タイの変革ストーリー

日本でバブル景気が崩壊した1990年代、本社からの受注が激減し、アジア通貨危機の煽りも受けて一時は進退すら危ぶまれた日新電機タイ。

リソースも権限も限られるなか、持てる資源をフルに活用し部品受託生産事業を2000年にスタートさせた結果、この新たな事業で売上を劇的に伸ばすことに成功した。近年では新規事業も続々と展開し、宇宙ビジネスなどの高難度案件にも挑戦している。

変革の経緯や変わるためのキーポイント、手がける新規事業などについて、同社社長の生方寛之氏および、装置部品事業営業チーフの二宮亮氏に話を聞いた。

約10年間で劇的に売上を伸ばした日新電機タイ

「日新電機タイは常に進化し続けており、“改善”が止まらない会社だ」と、目を細めながらパトムタニ県ナワナコン工業団地内の工場を案内してくれたのは、社長の生方氏だ。目の前には、床の色から設備配置、工員の動線まで徹底的に計算し尽された、同社自慢の工場が広がっていた。

現在はこの工場で、半導体製造装置などさまざまな装置部品の受託生産事業、電力事業、薄膜コーティング事業−の3事業を展開している。

同社は、2012年3月期には6.2億バーツだった売り上げを、14.2億バーツ(2024年3月期)まで伸ばしている。ここ10年間で従業員は約200人増え、現在期間工含め800人超が在籍する現地法人へと成長した。

同氏は「目の前の課題を解決し、良いものを作り、お客様に感動していただきたい一心だった」と、約10年間で劇的に売上を伸ばした経緯について語ってくれた。

生き残りをかけた挑戦に踏み切り、徐々に仕事が増加

電気機械器具の製造販売等を手がける日新電機株式会社は、1917年に京都市で創立した。中国や台湾、ベトナム、タイ、ミャンマーなどに海外拠点を持ち、グループ連結の全従業員は4,817人(2025年3月末時点)、2024年度の連結売上高は1,548億円だ。

1987年に設立した日新電機タイは当初、遮断器や電力用コンデンサなど、本社の主力製品である電力機器の生産拠点として機能していた。しかし、1990年代のバブル崩壊や電力自由化に伴う電力会社の設備投資の大幅減少により、本社からの受注が激減。

アジア通貨危機の影響も受け、一気に経営危機に陥った。そこで、当時の日新電機タイ社長が、同社の加工設備と技術を活用したグループ外からの部品の受託生産をスタート。タイ法人としての生き残りをかけた挑戦が始まった。

生方氏は「当時私は、東京支社で営業技術としてこの挑戦に加わっていた。100社以上に営業し、受注率は3%だった」と振り返る。多品種少量で受託生産を行う日新電機タイの新事業は市場の要求にマッチし、徐々に受注が増えていったという。

日新電機タイの工場は電力機器の生産拠点だったため、多品種少量生産を意図して構築していたことが幸いした。同氏は「安く良いものを作ってくれる、と少しずつ評判を呼び、着実に仕事が増えていった」と語る。

その後、生方氏は2011年11月に日新電機タイへ赴任したが、出社9日目に工場が洪水で2メートル水没し、代替生産のために急遽2005年に設立したベトナム法人に異動となった。そこで着手した工場の大改善、人材育成、技術指導、設備投資などの取り組みが、後にタイで大いに役立つことになる。

タイ工場の立て直し、まずはタイ人社員のトレーニングに注力

2020年4月、生方氏は再びタイに赴任し、新社長として会社の立て直しを引き継いだ。同氏によれば、当時のタイ工場は、日新電機グループの中で最も状態が悪かった。災害も多く、顧客への対応力にも課題があった。また、挨拶をはじめとする基本的な規律が守られていないことも散見された。

同氏は「コロナ禍真っただ中だったため、社長拝命後の半年間は来タイできず、日本から指揮していた。工場に60台以上のカメラを設置し、日本から24時間モニタリングを行い、思いつく限りの改善策を指示した」と当時の様子を振り返る。

晴れて来タイが叶った後、最初に着手したのはタイ人社員への規律のトレーニングだった。挨拶、朝のラジオ体操、朝礼の進め方、工場の整理・整頓、清掃の徹底からスタートした。

会議の仕方も大きく変えた。同氏は「会議の開始時間を守ること、事前準備を徹底すること、発表の時間を短くすること、の3点を徹底し時間の大切さを理解してもらった」とした上で、「会議中は参加者一人ひとりに質問を投げかけ、意見に対しては承認の拍手を送る。

最も重要なのは、話しやすい雰囲気を作ることだ」と説明する。さらに、本社の各コーポレート部門に働きかけ、安全・品質・環境・改善・技能・人材開発・法務に関するローカル社員専用の教育プログラムの開発を実現したことも、生方氏の手腕によるものだ。同プログラムはタイ語に翻訳され、タイ人社員の育成においても重要な役割を果たした。

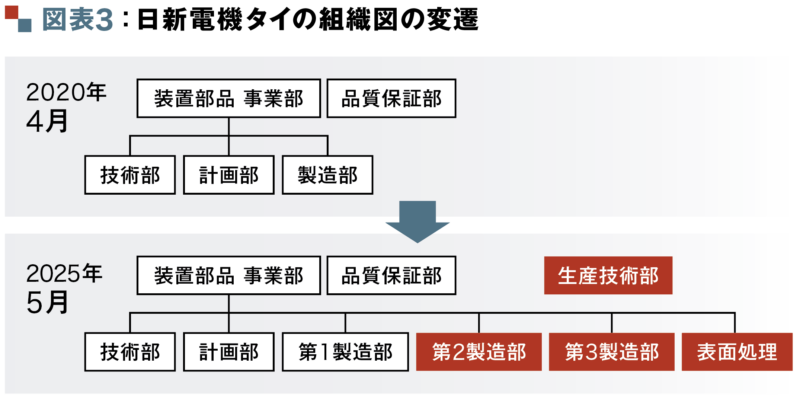

タイ人社員の育成に伴い、組織体制も変化していった。2020年4月時点で5つだった装置部品事業の部署は、2025年5月時点で9部署にまで増えている(図表3)。

出所:日新電機タイ提供資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

出所:日新電機タイ提供資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

その意図について生方氏は、「チームで戦う会社に変えたかった」と説明する。従来一人の製造マネジャーが持っていた仕事を、“同じ想い”で取り組める他の社員に分担することで、マネジャークラスの人数を増やした。チームとして仕事をしながら、それぞれが一つ上の役職を目指す準備ができる仕組みだという。

工場レイアウトの見直しと内製化、そして設備投資へ

工場のレイアウトも全面的に見直し、“その時点での最善の配置”を徹底。常に改善を繰り返しているため、数ヵ月前に工場を訪れた顧客が再訪時に「前回と全く別の工場のようだ」と驚くことも少なくない。地道な人材育成も功を奏し、今ではタイ人社員自らが改善を提案し、実行するようになったという。

さらに、同氏は「ベトナム赴任中、どうすれば安定した生産が実現できるかを考え、人間の行動心理学や色彩も勉強した。最終的に、人の精神を安定させ実力を発揮しやすくすると言われる“水色”を工場の床の色に採用したことで、実際に社員のパフォーマンスは向上した。それをタイの工場にも取り入れた」と、緻密な改善策に胸を張る。

社内で必要な改装や設備変更は、全て内製化した。「部門間を分けていたオフィスのドアや壁を取り払いたいと言ったら、社員が見積書を持ってきた。書類にサインするかわりに、私はドライバーを使ってドアや壁を外し、『こうすれば自分たちで出来る』と伝えた」と、生方氏は着任当初のエピソードを語った。

さらに、「限りなく内製化することで、コストダウンだけでなく、社員の技術力や提案力も向上する。外注すれば社外にお金が出ていくが、内製化すれば残業になったとしても社員の給与として還元されることもメリットだ」と、内製化にこだわる理由を説明する。

同氏は2年間ほど既存設備の最大活用を徹底した後、2022年4月からは新しい設備投資をスタートした。一般的に現地法人の設備投資には本社の承認が必要だが、生方氏は「決裁が下りるまで待っていたら、間に合わない。即時に導入したい設備については、まずはメーカー側でキープしてもらい、同時並行で本社稟議を進める。11月に展示会で着目した設備を、翌年の1月には納入・稼働開始した実績もある」と、スピーディーな設備投資の秘訣を語った。

リソースも権限も限られる中、生方氏率いる現地主導の取り組みは確実に日新電機タイを変えていった。

2019年1月の日新電機タイ工場(写真提供:日新電機タイ)

2019年1月の日新電機タイ工場(写真提供:日新電機タイ)

2020年11月の日新電機タイ工場(写真提供:日新電機タイ)

2020年11月の日新電機タイ工場(写真提供:日新電機タイ)

2025年5月の日新電機タイ工場:工場内で使われるパーテーションや台、塗装などはすべて内製

2025年5月の日新電機タイ工場:工場内で使われるパーテーションや台、塗装などはすべて内製

改革で培った力を糧に、新規の取り組みにも続々着手

前社長がスタートした部品および装置組立OEM(受託生産)事業も、同社の力を培う大きな糧の一つだった。

生方社長は「業界や企業によって設計・製造における“常識”が異なるため、図面通りに作ったとしてもお客様のイメージとは異なる製品に仕上がってしまうことが多々あった」とOEM事業の難しさを語りつつ、「細かいヒアリングと社内共有を徹底し、経験と知見を積み重ねていくことで、自社の強みに変えていった」と振り返る。

2011年には、タイ進出を目指す日系企業に工場の一角を貸し出す試みを新しく始めた。入居企業は、日新電機タイの設備や作業者、部品調達ネットワークを活用できるため、投資額やリスクを抑えながら進出の足がかりを探ることが可能だ。

生方氏は「ここから卒業し、独立した暁には、引き続き当社が部品供給することが条件だ。当社の技術力向上にもつながるため、互いにとってWin-Winな戦略だと考えている」と、そのメリットについて説明する。

装置組立OEM事業の拡大に向けて、体制構築を推進

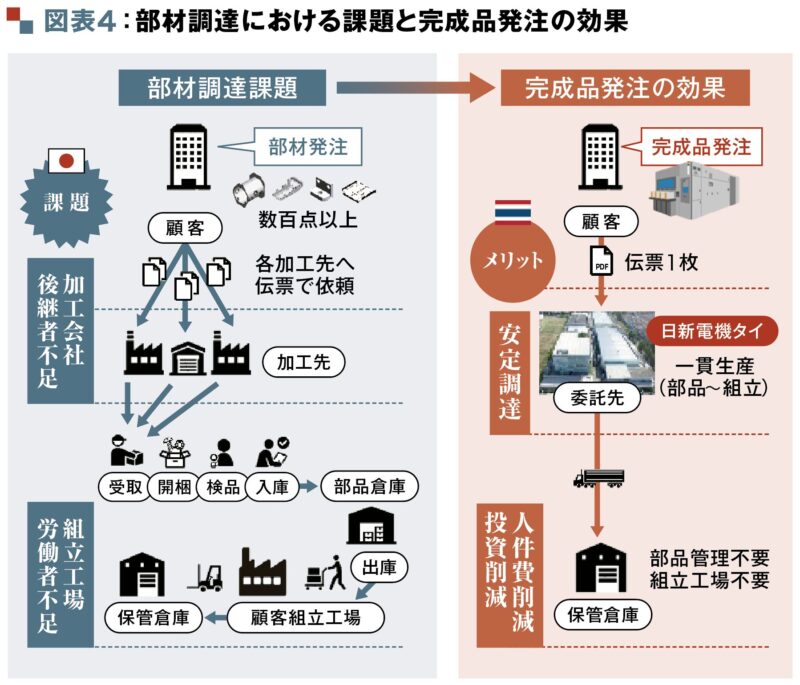

現在同社は、装置組立OEM事業のさらなる拡大に向けた取り組みも推進中だ。装置部品事業営業チーフの二宮氏は、「従来は、メーカーが必要な部材を各加工会社に発注し、それを組立工場で検品・組立したうえで、メーカーに納品するというスキームだった。

しかし、日本の労働人口の減少や中小企業の後継者不足といった課題により、従来の仕組みでは対応が難しくなってきている」と説明。同社が提案する新たなスキームは、部材単位での調達ではなく、“完成品の発注”を前提とするものだ。

メーカーから完成品の注文を受けた日新電機タイは、他のASEAN拠点と連携し、材料調達から生産、組立までを一貫して担う(図表4)。

出所:日新電機タイ提供資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

出所:日新電機タイ提供資料に基づきTHAIBIZ編集部が作成

この体制構築に向けて同社は、各拠点における設備増強や購入品調達先の開拓等に着手しているという。

同氏は体制構築に欠かせないポイントとして「技術者や装置組立・配線作業者の強化」を挙げ、「タイ国内から撤退を検討している日系企業の社員の受け入れを検討しており、地方銀行などにも協力を呼びかけている」と説明する。

このように、さまざまなステークホルダーをうまく巻き込み、チームとして構想を形にしていくことが、同社の際立つ強みの一つだ。

核融合部材や小型衛星など、高難度案件への挑戦

日新電機タイは今年、核融合分野における重要部材の試作品を完成させ、メディアの注目を集めた。二宮氏は「安定した部材調達と、これまでに培ってきた高度な技術力があったからこそ実現できた。日本ではものづくりに関わる人材不足で検討に時間がかかる難易度の高い案件を辞退する会社が少なくない。私たち日新電機タイの知識、経験を活用し対応してきた」と自信をのぞかせる。

核融合は、環境負荷が少なく、持続可能なエネルギー源の一つとして世界的に注目されている。同社は今後、本社での組立方法の検証・確立を経て、EU、中国、日本など7ヵ国・地域が南フランスで建設を進める超大型国際プロジェクト「国際熱核融合実験炉(ITER)」への採用を目指すという。

近年タイで高まる衛星需要に応えるため、2025年中に小型人工衛星の製造拠点を立ち上げる計画もある。宇宙航空研究開発機構(JAXA)バンコク駐在員事務所、宇宙技術を学んだ学生の就職機会を拡大したいキングモンクット工科大学、海外拠点の構築を目指す株式会社由紀精密、そして日新電機タイがタッグを組み、産学官共創プロジェクトを結成した。2026年までに初号機の完成を目指す。

二宮氏によれば、小型衛星を高頻度で飛ばすためには“低価格”で“量産”する必要があり、同社の生産体制や技術力が活かせる。

同氏は「10cm四方を基本スペックとするアルミ素材のキューブサットのフレームを既に受注し、納品している。見積依頼を受けた後、2週間で自主的に試作品を作り、先方に生産過程の動画を見せながら量産を見据えたコストダウンと品質安定化の設計提案も行ったところ、大変喜んでいただけた」と、宇宙ビジネス参入の順調な滑り出しについて明かした。

この新たな取り組みに対し、あるタイ人社員からは「まさか宇宙ビジネスに関われるとは思っていなかった。家族にも自慢できる。本当にありがとう」と、感謝の言葉が寄せられたという。二宮氏は「この言葉をもらった時は、感無量だった」と目を細めた。

核融合重要部材の試作品(写真提供:日新電機タイ)

核融合重要部材の試作品(写真提供:日新電機タイ)

期待値を超えた“感動”を届ける意義

日新電機タイがこれまで地道に培ってきた「求められる前に動き、より良いものづくりを提案する力」は、生方氏の製造哲学の根幹をなすものだ。同氏は「お客様の図面通りに製造するだけでは生き残れない。期待値を超えて“感動”してもらうことを常に目指している」と信念を語る。

現地主導の改革によって、タイを起点に日新電機グループのASEANでの装置部品事業は急成長を遂げた。このことは、本社との信頼関係構築にも大きく貢献した。生方氏は「これまでの実績があったからこそ、宇宙ビジネス参入に対しても本社からスムーズにゴーサインが出た」と説明し、限られたリソースと権限の中でも“できること”に専念し、粘り強く改革を推進することの重要性を強調した。