最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

拡大する「地域覇権」の求心力 ~トランプ時代のBRICS(1)~

公開日 2025.08.29

【NNA掲載:2025年7月29日】

米国のトランプ政権が自国第一主義を掲げて国際的な秩序への関与を薄める中、ロシアと中国、インドを含む新興国による枠組み「BRICS」は、新興・途上国「グローバルサウス」の主要国を糾合する姿勢を強めている。BRICSは現状では国際社会での評価が確立しているとはいえず、実態もつかみにくい。ただ、東南アジアからも複数の国が参加しているように、無視できない存在感を示していることも事実だ。本特集では、拡大するBRICSの動向や新旧加盟国の思惑を、外交や資源、途上国の反応などの観点で掘り下げていく。

2024年10月にロシアのカザンで開催されたBRICSの首脳会議には、加盟国やパートナー国の首脳が顔をそろえた(インド政府提供)

2024年10月にロシアのカザンで開催されたBRICSの首脳会議には、加盟国やパートナー国の首脳が顔をそろえた(インド政府提供)

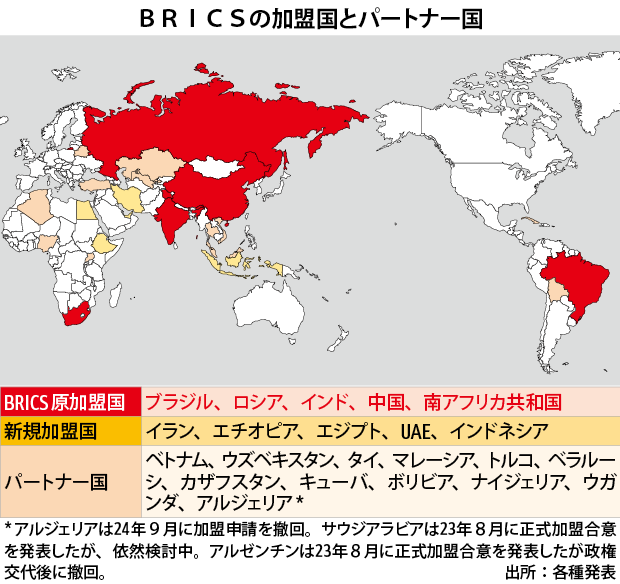

2024年10月、ロシア中部カザン市で16回目となるBRICS首脳会議(サミット)が開催された。参加したのは、ホスト国のロシアのほか、中国、インドといったBRICSの「原加盟国」5カ国を含む、36カ国。新たな正式メンバーとして迎え入れられたエジプトやイラン、エチオピア、アラブ首長国連邦(UAE)の4カ国に加えて、「パートナー国」13カ国などを加えた陣容となった。パートナー国の13国のうち、インドネシアは25年1月に正式メンバーとして加盟している。22年のウクライナ侵攻以来、ロシアは国際社会で孤立を深めていることで、多くの首脳はカザンでのBRICSサミットへの参加を見送るとの予想もあった。それでも現地には、ブラジルのルラ大統領が病気のためロシア行きを見送った(オンラインでは参加)ほかは、各国の首脳が顔をそろえた。

06年に発足したBRICSは、25年7月時点で正式加盟国は10カ国となり、パートナー国は12カ国。今後の加盟に関心を示している国は、20カ国以上に上る。経済的な協力を強めることを目的としたBRICSは、その機能や役割について評価が確立しているとは言えない。日本では「実態のない集まり」「烏合(うごう)の衆」と指摘する声もあるが、カザンで示されたBRICSの求心力の源泉は、どこにあるのか。

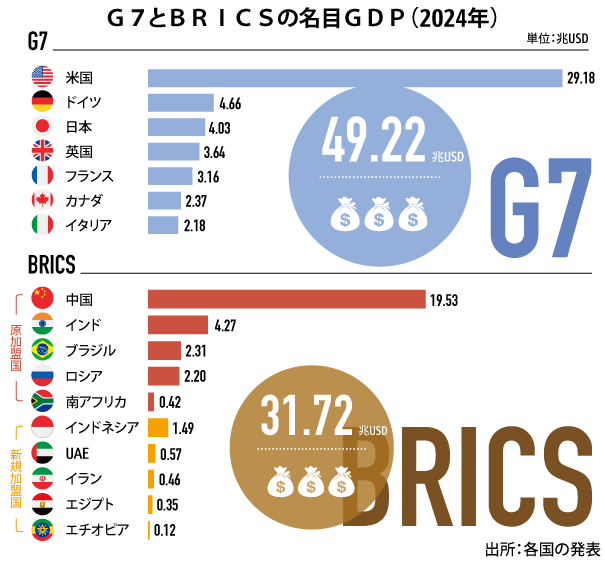

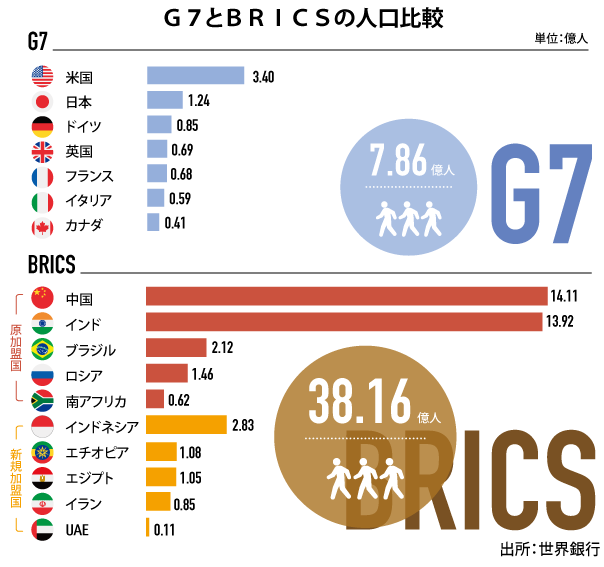

急成長する「エリートクラブ」

今月に『地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦』を上梓する東京外国語大学大学院の篠田英朗教授は、BRICSを「地域覇権連合であり、エリートクラブだ」と表現する。BRICS加盟国の人口は、原加盟国5カ国だけで世界の40.8%を占め、新規加盟国を入れるとほぼ半分に達する。国内総生産(GDP)の規模は、原加盟国5カ国が世界の25.2%、新規加盟国を合わせると27.9%となる(人口とGDPのまとめは、ジェトロ・アジア経済研究所・開発研究センターの熊谷聡主任調査研究員)。10カ国の人口の割合は50年までに44%に縮小するものの、GDPは39%にまで拡大する。篠田氏は「BRICS各国の経済成長のペースはG7をはるかに上回り、GDPの規模でも向こう数年で追い越す可能性が高い」ことに加え、中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相といった「BRICSを通じて、各国の強いリーダーと定期的に会うことができるのは、新興国にとって大きな魅力だ」と指摘する。

中国とロシアの存在感から、BRICSは「反米クラブ」に見えることもある。ただ、中国やロシアが主導する地域協力組織、上海協力機構(SCO)と異なり、BRICSは軍事や安全保障には触れず経済に特化した組織であることから、新興各国にとって参加のハードルは低い。

「多極化」の重要性を強調

24年のBRICSサミットで採択された「カザン宣言」で篠田氏が注目するのは、「多極化」について触れている点だ。「BRICSは伝統的に、複数の国が対等の立場で協力し合う『多元主義』という概念を使ってきたが、24年のカザン首脳会議以降は、『多極化』の重要性を強調するようになった」。BRICSの原加盟国は、ユーラシアからロシア、東アジアから中国、南アジアからインド、中南米からブラジル、アフリカから南アフリカ共和国といった「地域の盟主」とも言える国から構成されており、新規加盟国も「盟主」あるいはそれに準ずる国が多い。東南アジア諸国連合(ASEAN)からは、域内で圧倒的に経済と人口の規模が大きいインドネシアを最初に招き入れ、エジプトを北アフリカの、エチオピアを東アフリカの代表として陣容に加えた。中東ではサウジアラビアの加盟は不透明で、「イランとの同時加盟を嫌った可能性が高い」ものの、「サウジアラビアとしては、はっきりと断るよりも曖昧な状態にしておくことが得策」と考えているようにも見えるという。

パートナー国にも、豊富な資源を埋蔵し人口の規模が大きい「西アフリカの雄」ナイジェリアや、中央アジアの有力国であるカザフスタンとウズベキスタン、ASEANでインドネシアに次ぐ有力国のタイ、マレーシア、ベトナムといった顔ぶれが並ぶ。「アフリカは東西南北と中央から成る5つの『準地域』の発想が強い。BRICSは、それぞれの準地域から参加国をそろえてきている。」(篠田氏)。

拡大ににじむ政治的な思惑

反対に、新規加盟国を選定する過程では、米国を刺激し過ぎることを嫌ったブラジルがベネズエラの加入を拒否し、インドがパキスタンの参加を拒絶したと伝えられる。BRICSでは、欧州連合(EU)や経済協力開発機構(OECD)のように、加盟条件が明示されていない。それだけに、「BRICSの拡大に当たっては、政治的な意図が強くにじむようになった」(防衛研究所の研究幹事、兵頭慎治氏)側面もある。その観点で興味深いのは、北大西洋条約機構(NATO)のメンバーでもあるトルコがBRICSのパートナー国に名を連ねていることだ。トルコは近年、反米的な姿勢を強めていることや、エルドアン大統領の個性が強いことなどから、BRICS内部でも正式メンバー入りに難色を示す国があると考えられる。ただ、兵頭氏は「トルコを取り込むことで、全会一致方式のNATOの機能不全を起こさせることにもつながる。ロシアにとっては、欧米に揺さぶりをかける上で大きなプラスになる」と指摘しており、今後のBRICSとの距離感に注目が集まることになりそうだ。

※別途、NNA POWER ASIAの購読サービスの契約が必要です。

>>本連載「タイビジネスインサイト」の記事一覧はこちら