![アジア圏におけるQコマースの可能性[後編]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20680%20355'%3E%3C/svg%3E)

ArayZ No.127 2022年7月発行進む多様化とEC「タイ食品産業2022」動き出す飲食店、始まる輸出支援

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

アジア圏におけるQコマースの可能性[後編]

公開日 2022.07.10

前編の記事はこちら

急成長するQコマース

メディアからQ(クイック)コマースという言葉が自然と聞こえてくるようになった昨今。

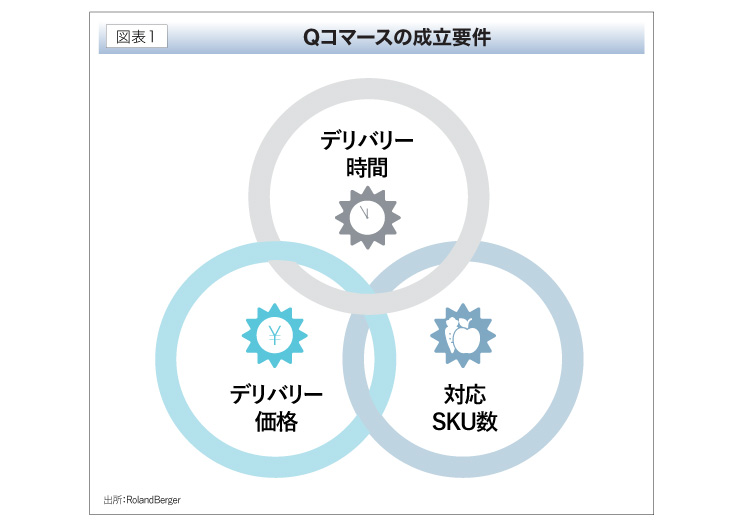

このQコマースの成立要件として、シンプルながら「デリバリー時間」「デリバリー価格」「対応SKU(単品管理)数」を高い水準で満たす供給が求められるというのが前回お伝えしたところだ(図表1)。

また、消費者が日常的に使用し得る性質を持つゆえ、Qコマースがプラットフォーム化するポテンシャルを持つことについても述べた。それに続き、今回はアジア圏におけるQコマースの普及可能性について論じたい。

アジア圏におけるQコマース普及の可能性

まず、Qコマース成立要件を満たすために必要な「配送拠点」と「配送車両の密度」をもとに検証する。

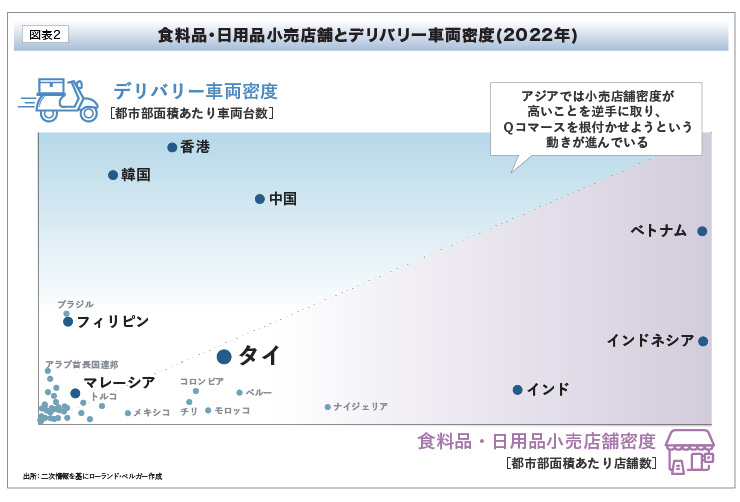

図表2は、縦軸が都市部面積あたりのデリバリー車両(フードデリバリー向けバイク等)の数だ。この密度が高ければ、Qコマース向けの配達車両としても転用し得るポテンシャルがあると言える。ご覧の通り、アジア各国は高い配送車両密度を持つ。例えば、東南アジアではGrabやGojek等の配車サービスが浸透している点からも分かるところだろう。

横軸は食料品・日用品小売店舗の都市部面積あたりの数であるが、こちらもアジア各国の密度は高い。伝統的小売がまだまだ数多く残ることに加え、近代的小売としてのコンビニの普及も進んでいる点が背景だ。

一般的には、この密度が高いと需要面でQコマースが普及しづらいと言われている。コンビニや伝統的小売が数百メートル(場合によっては数十メートル)間隔で存在するのであれば、わざわざデリバリーを頼むモチベーションが低いという見方だ。果たして本当にそうであろうか。供給がQコマース成立のボトルネックとなる状況においては、筆者は必ずしもそうだとは思っていない。

高い小売店舗密度を供給側が強みに転換

今、アジアにおいてコンビニやスーパー、伝統的小売といった食料品・日用品小売店舗の在り方は大きく変わろうとしている。彼らが従来的な店舗販売ビジネスを守りたいのであれば、Qコマースは顧客満足向上のための一つのツールという位置づけで、そこで大きな売り上げを作ろうとはしないだろう。だが、彼らの一部は自らの店舗ビジネスのディスラプトを手探りながら模索している。

例えば、タイのCPグループ傘下のセブンイレブンはデリバリーネットワークを強化し、Qコマースサービスの質・量向上に注力している。それに伴い、実店舗フォーマットの見直しも図っており、飲食スペースを充実させた店舗や小型キオスクに近い自動販売機の設置を増やしている。従来的なコンビニ店舗としての売り上げはQコマースに譲り、実店舗は別の価値提供を目指そうとしているのだ。彼らは店舗密度の高さを、消費者のQコマース利用の阻害要因と捉えているのではない。逆に、店舗密度が高いゆえ配送拠点の密度を高められるという発想に立っているのだ。

店舗密度の高さをQコマースに有効活用する事例はタイのセブンイレブンに限らない。近しい取り組みは、ベトナムのビンショップでも行われている。また、インドではアマゾンやウォルマートといったオンライン・オフラインの大手小売が、伝統的小売であるキラナを配送拠点に活用しようしている。

このようにアジアでは高い小売店舗密度を利用して、Qコマースを根付かせようという動きが進んでいる。

店舗密度が高いことを逆手に取り、供給側がチャネルの在り方を変えていけば消費者の需要は「買いに行く」よりも「運んでもらう」にシフトしていく可能性は充分ありえるのではないだろうか。

そして、Qコマースがアジア圏内で人々にとっての消費プラットフォームになる日も来るかもしれない。

Roland Berger Co., Ltd.

ローランド・ベルガーは戦略コンサルティング・ファームの中で唯一の欧州出自。

□ 自動車、消費財、小売等の業界に強み

□ 日系企業支援を専門とする「ジャパンデスク」も有

□ アジア全域での戦略策定・実行支援をサポート

140 Wireless Building, 20th Floor, Unit C, 140 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District | Bangkok 10330 | Thailand

Website : https://www.rolandberger.com/

![アジア圏におけるQコマースの可能性[後編]](https://th-biz.com/wp-content/uploads/2024/05/rolandberger_202206-bnr.jpg)