THAIBIZ No.161 2025年5月発行タイ農業の「稼ぐ力」を向上! サイアムクボタの挑戦

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

タイ発のバイオ繊維で未来を変える 夢の伝播と圧倒的当事者意識で挑む変革

公開日 2025.05.09 Sponsored

大量廃棄される農業残渣を原料としたバイオ繊維の商業化を目指し、東レ株式会社(以下、「東レ」)の子会社にて、タイで8年間の変革に挑んだ南野 淳氏。自らの取り組みを「私の人生をかけた夢」と断言する同氏だが、関わることになったきっかけは、新人社員時代に上司からかけられた「夢を叶えて欲しい」という一言だった。夢の伝播から始まる南野氏のストーリーからもまた、タイで変革を起こすための必要要素が見つかった。

聞き手: 一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS) バンコク事務所長 藤岡 亮介

本連載の流れ(予定)

2025年4月号

1. 変革人材の育成・輩出拠点としてのタイの強み

2. 変革人材インタビュー記事① 中村 亮太 氏 YN2-TECH(Thailand)Co., Ltd.

2025年5月号

3. 変革人材インタビュー記事②(本稿) 南野 淳 氏 Cellulosic Biomass Technology Co., Ltd.

2025年6月号

4. 変革人材インタビュー記事③ 沼田 佳朗 氏 松本 匡広 氏 Nagase(Thailand)Co., Ltd.

2025年7月号

5. 変革人材インタビュー記事④ 柳本 貴生 氏 Teppen (Thailand) Co., Ltd.

2025年8月号

6. 変革人材インタビュー記事⑤ 竹尾 英郎 氏 株式会社 コメ兵ホールディングス

2025年9月号

7. タイにおける変革人材が有する特徴

変革人材を持続可能な形で生み出すための仕組み

注)所属会社名はインタビュー実施時点

注)所属企業名はインタビュー当時

注)所属企業名はインタビュー当時

尊敬する人々の夢が伝播し、始まった変革ストーリー

CBTの事業概要と、南野さんのこれまでの軌跡について

石油枯渇のリスクや、サステナビリティの重要性が社会的に意識されるようになる中で、東レは、従来の合成繊維の原料である石油からの脱却を図るべく、化学品等のリサイクルや、食料用途でない非可食バイオマスを利用して化学品を製造するための新技術の開発に取り組んできました。そうした流れの中、2003年に東レ先端融合研究所(以下、「先端融合研」)を設立し、関連する技術開発を加速化。

さらに、バイオ繊維の原料となる糖を、非可食バイオマスであるサトウキビ等の残渣から作るための技術開発・実証をタイで本格的に行うべく、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) の支援も受け、2017年に三井製糖(現 DM三井製糖ホールディングス)との合弁会社Cellulosic Biomass Technology Co., Ltd. (以下、「CBT」)を立ち上げました。

実は東レにとって、タイは海外で最初に生産拠点を設立した国です。60年以上のビジネスを通じて、政府や現地財閥などに加え、産業界に寄り添う姿勢と質の高い教育を有するタイの大学とも良好な関係を築き上げてきました。

さらに、多くの優秀な現地社員もいることから、商用化までの長い道のりを見据え、大量に存在する非可食バイオマス資源や、近隣諸国に展開しやすい地の利に加えて、これまでのビジネスで培ってきた幅広いアセットやネットワークを最大限生かすべく、CBTの設立先としてタイが選ばれました。

私自身は2007年に半導体の技術者として東レに入社しましたが、入社2年目に当時の先端融合研の所長から、「私の夢を叶えてくれ」という熱いメッセージを受け、バイオグループに異動。その時から非可食バイオマスからバイオ繊維を作るプロジェクトに関わることになりました。

最初は畑違いのテーマに戸惑いもありましたが、共同研究している大学教授等、他企業の先輩技術者、そして社内のメンバーと一緒に熱い思いを語り合う中で、自分自身も「この分野のプロになって、大きな夢を叶えるメンバーの一人になりたい」との思いが深まっていきました。

また、若手であっても各テーマに真剣に取り組む個人をリスペクトするという東レの社内文化も相まって、このテーマに自分の人生を賭けてみようと決意。CBTの立ち上げに際しては、「行くのは自分しかいない」という強い思いを持って、タイのウドーンターニーに赴任しました。

CBT ウドーンターニー事業所(写真提供:CBT)

CBT ウドーンターニー事業所(写真提供:CBT)

タイを舞台とした、バイオ繊維の商業化に向けた変革

今まさに挑戦中の変革について教えてください

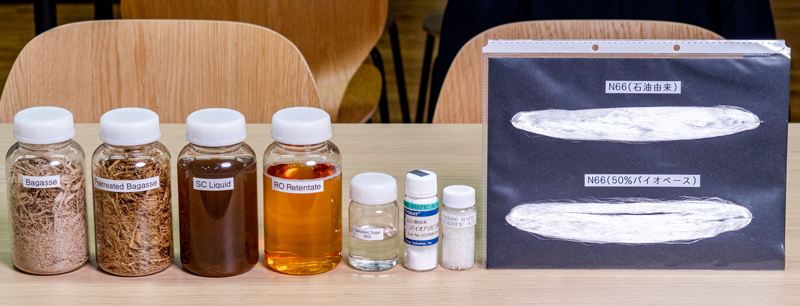

サトウキビとキャッサバの残渣から非可食糖、基礎化学品(ムコン酸、アジピン酸)を介して、高い強度を誇る化学繊維である「ナイロン66」を製造するプロセスを、2030年までに商用化することを目指しています。

CBTではこれまで農業残渣から非可食糖を製造するプロセスの開発に注力してきましたが、ナイロン66が使われる衣服や、車のエアバックなどの工業製品の早期の脱炭素化を目指す企業への製品提供に向け、バリューチェーン全体で量産体制を確立するという世界最先端の取り組みを、急ピッチで進めています。

(左から)農業残渣から「ナイロン66」への変化

(左から)農業残渣から「ナイロン66」への変化

本事業は、中国から多量の廉価品が域内に流入する中で、タイが「高付加価値製品・技術」を自ら開発し、これまでの「コストダウン」とは異なる戦略を描くことによって今後も世界と伍していけるかという意味で、私個人、東レという組織に加えて、タイやASEANにとっても非常に重要であると考えています。

本取り組みを進めるにあたっては多くのパートナーがいらっしゃいますが、その一社がPTTグローバルケミカル(PTTGC)です。同社とは昨年11月、非可食糖からムコン酸を効率良く作る彼らの技術と東レの技術とを組み合わせ量産化を共同で検討するための覚書(MOU)を締結しました。また、日タイ両国政府機関からも多大なるサポート※1を長年受けており、非常に感謝しております。

※1 経済産業省 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金、NEDO 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業

仲間とともに、バイオ繊維で未来を変える

いかにタイ人を巻き込み、良いチームを作れるか

CBTでの研究の様子(写真提供:CBT)

CBTでの研究の様子(写真提供:CBT)

タイ人の持つスピード感と、日本人の緻密な計画策定能力および遂行力というそれぞれの強みは、組み合わせると、ビジネスの潮流の移り変わりが速い世界において、より大きな力を発揮すると考えています。しかしながら、ワンチームとして機能するためには、言語や文化、価値観の壁を乗り越えて同じ夢を共有し、プロとして本音を言い合える関係が重要であると考えています。

そのためには、「良いことだけでなく悪いことも見せる」、「小さな成功でもみんなで祝う場を設ける」、「オンラインでも会える時代だからこそ、短い時間でも何度も対面で会う」といったコミュニケーションを個人として徹底しています。皆がいる会議の場でも本音を言い合う東レの社内文化を浸透させることで、部下や上司、パートナーと信頼関係や一体感を徐々に構築していくことを心掛けました。

こうした小さなコミュニケーションの積み重ねは、CBTのプラントがあるタイ東北部のウドーンターニーで、優秀ながら実家の近くで面白いことをしたいという純粋な思いで来てくれた多くのタイの方々に対して、われわれの熱意を伝え、夢と当事者意識を共有するには特に重要な取り組みだったなと今振り返ると思います。

地道に築いたチーム作りが実を結んだのがコロナ禍でした。日本から技術者がタイに出張できない時期が続いた当時、私から実証プラントの稼働停止を提案しましたが、タイ人社員から「自分たちが頑張るので稼働を続けたい」と言われ、オンライン技術指導も駆使して何とかプロジェクトを継続できた時の感動は今でも忘れられません。熱いハートと緻密な戦略、迅速な実行力を持ちながらも、タイ特有の家族的な温かさも兼ね備えたチームがあったからこそ、最大のピンチを乗り越えられたと思っています。

タイでの駐在を通じて得られた成長

タイではCBTの成長に合わせて、技術開発以外にも様々な役割を経験することで、自身としても成長できたと感じます。特に、タイに駐在するまでは未経験だった、製造した非可食糖の品質管理やお客様との用途開発に関わったことは、夢を実現するために必要なスキル・視点を改めて認識する機会になりました。タイの自由な風土が日本人である自分のポテンシャルを引き出すことを助けてくれたと思います。

今後は日本に戻り、CBTのプロジェクトを含むバイオ関係の研究開発全体の調整役としての役割を担うことになりますが、タイで得た経験も生かしながら、新天地での業務も楽しみつつ、バイオ繊維で未来を変えるという夢の実現に向けて一歩ずつ進んでいきます。