最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

景気回復も、なぜ”実感に乏しい”のか?

公開日 2017.05.31

家計部門 モノ消費からコト消費へ

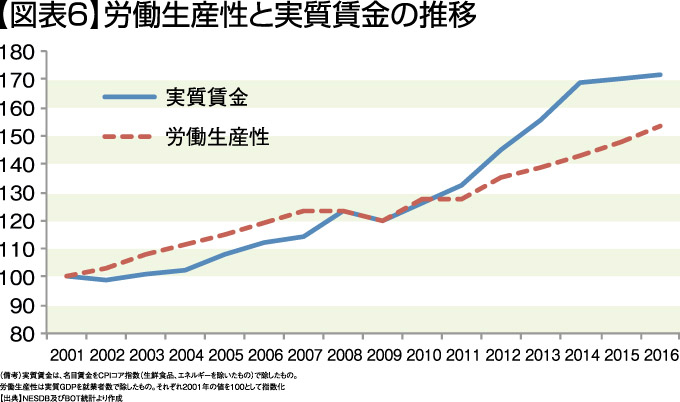

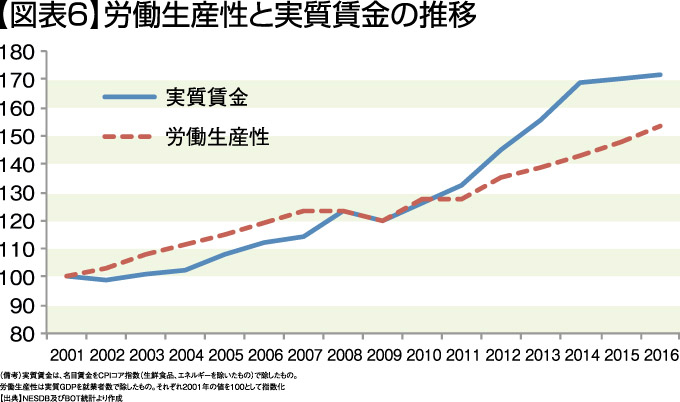

次に、家計部門の動向を見てみましょう。図表6は、労働生産性と実質賃金(名目賃金から物価の影響を差し引いたもの)の推移を示したものです。

理論的には、労働者が生み出す付加価値(労働生産性)と、それへの対価(賃金)は、長期的には一致すると考えられますが、この図表を見ると、2011年以降、賃金が生産性を上回って推移していることがわかります。この背景には、最低賃金の引き上げなども影響していると思われますが、現在の賃金水準は、理論的には労働者のパフォーマンスよりも高い水準にあることが示唆されます(※4)。

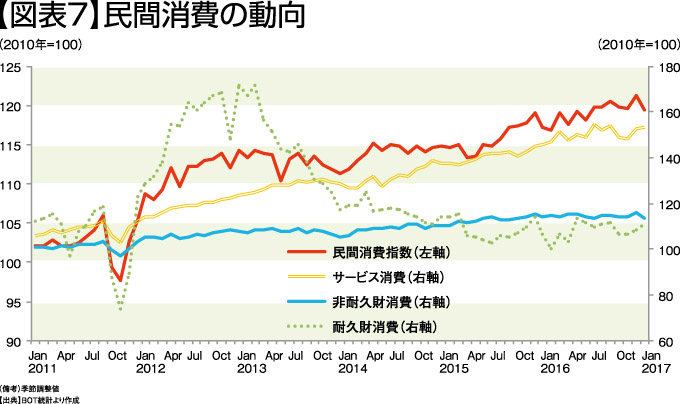

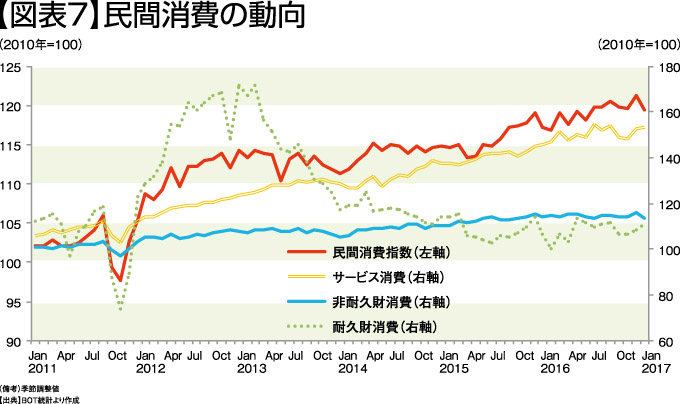

それでは、賃金が増加する中で、消費者行動はどのように変化しているのでしょうか。図表7は、個人消費とその内訳の動向を示したものです。

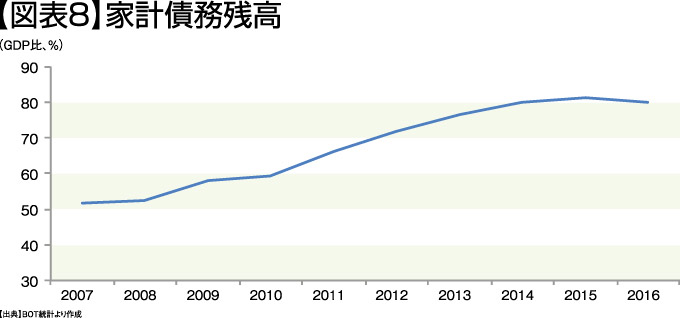

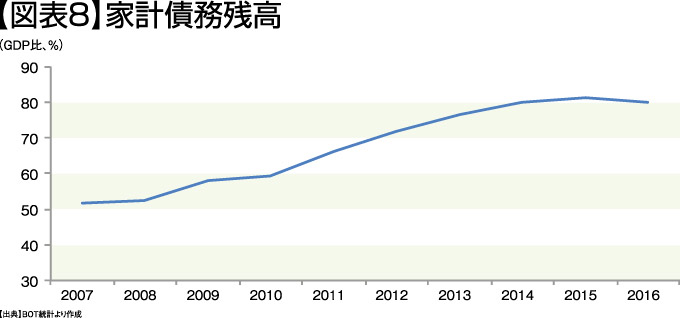

これを見ると、消費全体としては増加傾向にあるなかで、特に旅行やホテル・レストランでの支出といったサービス消費が拡大している一方、自動車などの耐久財消費は低迷を続けています。この消費者行動の背景にあるのが、家計債務残高の状況です。図表8を見ると、家計債務は増加傾向にあります。

このように、消費者は所得が伸びていく中で、過去積み上げてきた借金を考慮しながら、新たな借金をして高額な耐久財などを購入するのではなく、旅行などのサービス消費を拡大していることがわかります。いわば、消費の重心がモノ消費からコト消費へと移りつつあると言えるでしょう。

政府部門 潜在成長率を高めるような「ワイズスペンディング」が求められる局面に

次に、タイ政府が進めている経済政策の狙いと方向性について、簡単に整理してみたいと思います。

まず、タイ経済の潜在成長率について触れておきましょう。タイ経済の潜在成長率について簡単に見積もってみると、①タイ経済の成長率は、近年減速傾向にあること(直近5年平均で3.4%、直近3年平均で2.3%)、②雇用については、失業率が1%程度でほぼ完全雇用状態にあると思われるものの、設備については、近年稼働率が落ちてきていること、3潜在成長率の動きは、現実の成長率の動きに引きずられる傾向があること(直近の2016年第4四半期の成長率は前年比3.0%)―などが言えます。

これらを踏まえると、タイの潜在成長率は3%台前半程度まで低下してきているものと思われます(※5)。すなわち、足元の成長率は潜在成長率並みか、それよりもやや低い水準にあると思われるため、現在は需給ギャップ(需要が供給を下回ること)を埋めるための景気刺激策と、潜在成長率を引き上げるための政策の双方が求められる局面にあると考えられます。

では、現在の局面において、どのような政策が「ワイズスペンディング」(※6)と言えるのでしょうか。まず、景気刺激策には「(1)即効性」と「(2)波及効果(乗数効果)」の視点が重要になるでしょう。潜在成長率を引き上げるための政策に必要なのは、「(3)社会的共通資本の整備」「(4)産業構造の高度化」、「(5)海外からの直接投資の呼び込み」と、「(6)人への投資」の視点だと考えます。

これらの視点に照らして現在の政権の経済政策を見てみると、まず主として(4)を狙いとした「タイランド4.0」を経済政策運営上の基本理念に据えた上で、(1)として農家支援策や弱者対策、消費刺激策を行い、(2)と(3)を目的とした総合的なインフラ投資策を推進しているように思えます。さらに、クラスター政策や東部経済回廊(EEC)への投資促進策は(3)(4)(5)(6)を意識した政策だと言えるでしょう。

次ページ:今後の見通し、展望について