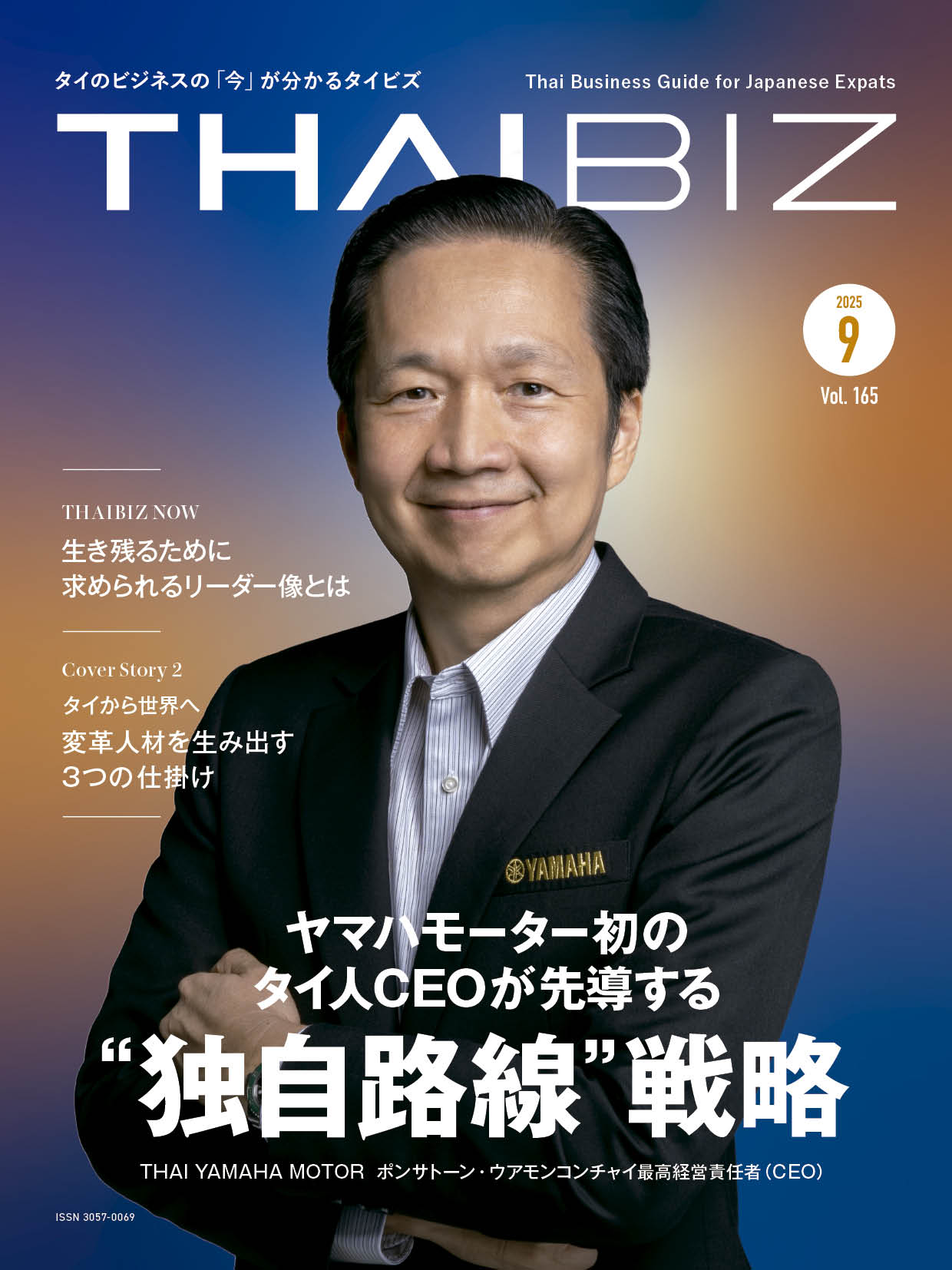

THAIBIZ No.165 2025年9月発行ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

ヤマハモーター初のタイ人CEOが先導する“独自路線”戦略

公開日 2025.09.10

タイで開発し、世界へ広がる「エクスペリエンス」の技術 〜YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)吉田康隆社長〜

2001年、ASEAN地域のバイク製品開発を担う拠点として誕生したYMAC。タイ人メンバーが中心となり、東南アジアに合わせたモデル開発を通じて独自性を磨いてきた。自身も開発業務に20年携わってきたという吉田社長の言葉を手がかりに、ヤマハのものづくり哲学とイノベーションリーダーとしての強さを紐解く。

ASEAN市場の多様性に応え、ヤマハらしさを形にする開発拠点

輸出向けの生産拠点として発展してきたタイは、近年、研究開発拠点としても注目を集めている。今後成長が期待されるメコン地域(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムなど東南アジア本土を流れるメコン川流域に広がる地域)の中心に位置するなどの地理的な利点に加え、他国に比べ比較的政府機関と制度面に関する意見交換の場が多いことも理由の一つだ。

バイク分野で販売台数の約8割をアジア地域が占めるヤマハでは、いち早くその利点を活かし、研究開発・調達の中核拠点を担うべくタイにYMACを設立。台湾とインドネシアにも研究開発拠点を置くが、同センターはアジア市場向け製品の研究開発を担う拠点として位置づけられている。

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

吉田社長は、「タイで研究開発を行う最大の強みは、試作品づくりや共に開発協力を行える豊富で強靭なサプライヤーの存在だ。海外で試作品を作れる国は実はそれほど多くない。タイは、日系だけでなく地場の企業でも開発機能を持っている製造会社が多く、非常に恵まれた場所だと実感している」と話す。また、英語力・日本語力に長けた社内人材についてもタイ開発拠点としての特長だと加えた。

開発したモデルは国内販売はもちろん、プラットフォーム化され、インドネシアやベトナムといった主要市場へ展開される。「インド市場への連携強化も見据えている。タイから南インドへの移動はわずか2時間と近く、タイをASEANとインドをつなぐ拠点として活用する構想も進んでいる」と明らかにした。

感性を重視するヤマハの開発哲学とは

ヤマハの開発の軸にあるのが、「人機官能(じんきかんのう)」という設計思想だ。人とマシンが自然に一体化できるかどうかという、“感覚的な心地よさ”まで設計に取り込む考え方だ。同社長は、「車両単体の美しさだけでなく、人がまたがったときにどう見えるかというスタイリングや、どう感じるかまで含めてデザインしている」と語る。

実際に乗ってみて体感する「エクスペリエンス」の価値をいかに形にするかが、開発の大きなテーマだ。そのためYMACでは、各国の使われ方や道路事情を丁寧に捉えた上で、設計や調整を行っている。例えば、タイやインドネシアでは、田舎道での急Uターンや冠水道路での走行といったシーンも想定される。

こうした実使用環境に即した加速性能や取り回しの良さは、日本ではなかなか想像しにくい。 現地特有の感覚を把握するため、日本の開発陣が自ら現地に赴く一方で、YMACのメンバーもインドネシアなど他国の市場に足を運び、それぞれがリアルな走行環境とユーザーの声を把握している。YMACは、現地ごとの感覚に寄り添いながらも、ヤマハらしさを損なわない共通の乗り味をつくる現場として、日々試行錯誤を重ねている。

独自性=プレミアム感は価格ではなく、体験の中にある

「プレミアム感は価格ではなく、体験の中にある」と吉田社長は語る。例えば、発進から加速へのスムーズな移行や、ブレーキ時の安定感など、数値に表れにくい“乗り味”の質こそが、ヤマハらしさを支えている。

「たとえ見えない部分でも、“乗ってわかる心地よさ”を損なわないことを最優先にしている」。コストのために性能を削るのではなく、満足感を生む細やかな調整にこだわる。その姿勢は、近年ASEAN市場でも広がる“安さより満足感”という消費者意識の変化にも呼応している。

また、こうした「心地よさ」の中には安全性も含まれている。タイでは平均2時間に3人がバイク事故で死亡しているというデータがあるが(2024年、タイ保健省)、タイ・ヤマハモーターの理念に基づき、YMACでも視認性を高めるヘッドライトや安全支援システム(Sシステム)など、地場サプライヤーと連携しながら、安全につながる技術の共同開発も検討している。

開発力の強さを支える現地人材とチームづくり

YMACの開発力を支えているのは、日タイ混成による現地密着のチーム体制だ。現在、YMACのスタッフは約330名。そのうち日本人は17名のみで、ほとんどがタイ人で構成されている。

設計、デザイン、評価、調達など、ほぼすべての機能が現地内で完結しており、部門長クラスのポジションにもタイ人が就任するなど、現地主導の組織づくりが進んでいる。設計や実験に強みを持つ台湾に比べ、タイのYMACの特徴は「デザインから評価まで一貫対応できることだ」と吉田社長は語る。

中でも調達やデザイン部門では、女性スタッフの活躍が目立つ。若手やキャリア志向の女性が責任あるポジションに就いており、職場全体に活気と柔軟さが生まれているという。

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

また、YMACでも、タイ・ヤマハモーター同様タイ人社員が日本本社で2〜3年の研修を受ける制度も整っており、現地に戻った後は、調達チームのマネジャーとしてリーダーシップを発揮している例もある。こうした育成サイクルにより、本社の業務や価値観を理解した現地リーダーが育ちつつある。

また、上下関係にとらわれず自由に意見を交わせる風通しの良いチーム文化も特徴だ。遠慮の文化が薄く、議論を通じてより良い答えを導き出す雰囲気が根づいているという。

YMACは「日本のやり方を教える場」ではなく、現地の人材が主体的に考え、動き、結果を出せる場を目指している。タイ人スタッフの成長とともに、開発拠点としての厚みも確実に増している。

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

写真提供:YAMAHA MOTOR ASIAN CENTER(YMAC)

体験価値を磨く開発拠点、タイ発、価値共創の挑戦

YMACが目指すのは、単なる現地向けの製品開発ではない。東南アジアの暮らしに根ざし、日々の移動をより安全に、快適に、そして“楽しい体験”へと変えていくものづくりだ。

そのために、現地の空気を読み取り、人々の生活をイメージしながら、ヤマハの価値「エクスペリエンス」を設計に落とし込んでいく。吉田社長は「その成果を、いずれ世界に返していくことが私たちの使命だ」と語った。

今、ASEAN市場のユーザーは見た目や乗り心地といった「体験価値」にも敏感だ。YMACの開発スタイルは、そうしたニーズに応えるプレミアム感を実現し、ヤマハらしい乗り物文化をタイからASEAN、そして未来へと広げている。