THAIBIZ No.161 2025年5月発行タイ農業の「稼ぐ力」を向上! サイアムクボタの挑戦

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

GX最前線! 日タイ共創でメコン地域のサプライチェーン改革

公開日 2025.05.09 Sponsored

日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)は、昨年10月に「メコン地域の持続可能なサプライチェーン変革・推進プロジェクト」を始動させた。同プロジェクトでは、メコン域内の中堅・中小企業(SME)の脱炭素化を支援し、同地域のサプライチェーンのグローバル競争力の維持・強化を目指している。

AMEICCの藤岡亮介事務局長と、同プロジェクトのコンソーシアムに参画するアビームコンサルティング(タイランド)の堀江啓二マネージング・ダイレクター、アビームコンサルティング(以下、アビーム)の豊嶋修平執行役員・プリンシパルに、メコン地域のサプライチェーンの課題や、日タイの政府機関と企業の協働の意義などについて話を聞いた。(以下、敬称略)

メコン地域のサプライチェーンの現状と課題

日本政府がタイを起点にメコン地域のグリーントランスフォーメーション(GX)に注力する背景は

藤岡 亮介 ⽒

⽇ASEAN経済産業協⼒委員会(AMEICC)事務局⻑

兼 海外産業⼈材育成協会(AOTS)バンコク事務所⻑

2013年経済産業省⼊省。同省にて通商およびエネルギー政策(電⼒システム改⾰、⽔素等)に従事した後、2022年より現職。

藤岡: GXの実現やカーボンニュートラルへの対応は、中長期的なグローバルトレンドだと考えています。特に近年では環境とビジネスとの結びつきが強まっており、グローバル企業を中心にサプライチェーン全体で脱炭素化を進めなければ、国際的に評価されない時代になっています。

貿易を通じて世界と繋がっているこの地域もGXの国際潮流とは無縁ではいられません。ASEANの中でもメコン地域の国々(ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、ラオス)は輸出の存在感が大きく、例えば2023年のASEAN全体の国内総生産(GDP)と輸出額の比率は約60%ですが、タイやベトナムはそれぞれ約65%、87%と域内平均より高く、20%強に留まるインドネシアやフィリピンと比べると、輸出が経済成長のエンジンになっています※1。※1 出所:世界銀行

また脱炭素化は、1ヵ国や1企業だけで完結するものではありません。メコン地域はインフラが整備されるにつれ、サプライチェーンの連結性が強まり、特に一部の日本企業は、いわゆる「タイプラスワン戦略」に則り、タイを起点にサプライチェーンを域内に展開しています。

こうしたサプライチェーンの脱炭素化を実現するためには、メコン地域全体での協力が不可欠です。そのためAMEICCでは日メコン協力の枠組みで、各国政府と共にGXを推進し、サプライチェーン全体の国際的な競争力の維持・強化を目指しています。

GX支援において重要なポイントは

堀江 啓⼆ ⽒

アビームコンサルティング(タイランド)マネージング・ダイレクター

25年以上、経営コンサルティングに従事。アビームコンサルティングUSAで在米州日系企業リード、コンシューマービジネスBUリード、素材化学BUリード、サステナビリティトランスフォーメーションリードを経て、2024年4月より現職。

堀江: 単発の支援に留まらず、支援後に“お客様が自走できること”を最も重要なポイントと捉えています。 アビームコンサルティング(タイランド)は今年設立20周年を迎えますが、この20年でお客様の課題も多様化し、近年はGXやサステナビリティに関する相談が増えています。

これらは多くのお客様にとって新しい課題であり、新たな専門知識のキャッチアップや社内の意識変革なくして課題解決は実現し得ないと考えています。そういった部分も含めて伴走支援することを総合コンサルティングファームとして強く意識しています。

GX支援を行う際の障壁は

豊嶋 修平 ⽒

アビームコンサルティング株式会社 執行役員 プリンシパル サステナブルSCM戦略ユニット

アビームコンサルティングにおいて先端技術を用いた業界・企業横断の変革案件/事業創出案件に従事。住友商事との合弁事業、GXコンシェルジュ代表取締役CSO/CTO。

豊嶋: アビームは日本発でアジアを中心にグローバル展開している総合コンサルティングファームであり、日系企業のグローバル進出に豊富な支援実績があります。サプライチェーンの観点から見ると、日本とASEANは製造業を中心に強く結びついており、GXの課題もグローバルな視点で捉える必要があります。

現在、GX分野において、規制や投資という観点では欧米諸国や中国が先行しています。これに対抗しながらASEANの経済成長とカーボンニュートラルを同時に実現することは非常にチャレンジングですが、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組み等を通じて、日本政府の方針とも整合する形でその実現に貢献していきたいと考えています。

GX推進には、エネルギーに対する専門的な知見に加えて、デジタル技術の活用が必須です。日本が持つこうした知見や技術を活かし、ASEANのGXを支援することで、日本企業の成長とASEAN地域の課題解決の双方を実現することができます。

一方で、サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを実現しようとする場合、チェーン内のパートナー企業であるSMEも当然その対象となります。SMEに求められる支援は多種多様であり、コンサルティングファームが個社ごとに寄り添うには限界もあります。今回のプロジェクトに参画し、大企業と政府が連携しながらSMEを巻き込んだ形でGXを進めていくことの重要性を改めて実感しています。

タイ・メコン地域のサプライチェーンの脱炭素化における現状は

藤岡: 豊嶋さんの話にもありましたが、サプライチェーン全体の脱炭素化には、大企業だけでなくSMEの参加も必要です。しかし、多くのSMEはカーボンニュートラルに対する理解や人材、資金などあらゆる面でリソースが不足しており、参加できていない現状があります。こうした企業を巻き込むためには、われわれ政府機関による支援が必要だと考えています。

また、タイや周辺国に進出している日本企業は現地調達率が高く、現地のSMEは重要なサプライヤーです。現地のSMEがGXに取り組むことで、サプライチェーン全体の脱炭素化が進むだけでなく、GXに関連する製品・サービスを扱う日系のGXソリューションプロバイダー等のビジネスチャンスの拡大にもつながると考えています。

メコン地域のGXプロジェクト始動

本プロジェクトの概要を教えてください

藤岡: 本プロジェクトは、①メコン地域のSMEを対象としたGX研修、②GXソリューションプロバイダーやグリーンファイナンスを提供する金融機関とのマッチング—の2つの支援を通して、同地域のサプライチェーンのグローバル競争力の維持・強化と日本企業のビジネス機会の創出という2つの政策目的の達成を目指しています。

主要パートナーとして、アビームのほか、Mekong Institute(MI)とタイ日経済技術振興協会(TPA)がコンソーシアムを組んでおり、それぞれが異なる役割を担っています(図表1)。

出所:AMEICC提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:AMEICC提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

まずMIは、コーンケーン県に拠点を置くメコン地域の国際機関で、本プロジェクトでは全体の成果を取りまとめつつ、その結果を踏まえてメコン各国の政府に政策提言を行い、メコン地域全体でGXを推進する環境づくりをAMEICCとともに行う役割を担っています。アビームは、日本でのGX支援の経験を生かしながら、現地のニーズに沿ったGX研修のプログラム作成など全体の計画立案を担っています。そしてTPAは、アビームが作成した研修プログラムを活用し、タイを起点に域内全体で研修を行います。また、研修を終えたSMEの脱炭素化計画の策定支援に加え、日本の脱炭素技術等を当該地域のSMEとマッチングさせる役割もアビームとTPAが共同で担っていく予定です。

本プロジェクトは、バックグラウンドの異なるパートナーが協働することが求められており、現在それぞれのノウハウや経験をもとに試行錯誤しながら取り組んでいるところです。

現在の進捗状況について教えてください

藤岡: 昨年秋に開始し、現在は本格的な研修開始に向けた準備段階です。SMEがGXについて正しく理解し実践できるよう、必要な情報を整理しています。1社ごとに完全にカスタマイズするのは現実的ではないため、多くの企業に適用可能なプログラム開発を目指しています。

同時に、TPAの現地講師の育成にも取り組んでいます。プログラムの意図が正しく伝わらなければ期待した効果は得られないため、単なる伝言ゲームにならないよう、内容の共有と指導方法の統一を慎重に進めています。この基盤づくりが極めて重要だと考えています。

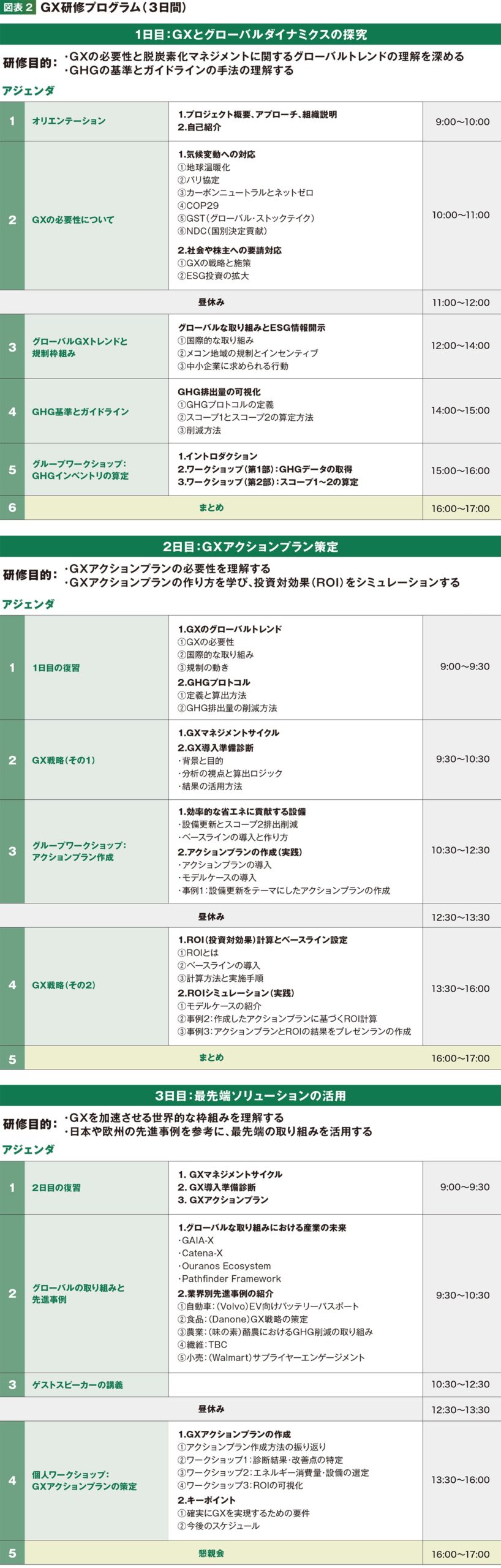

豊嶋: 具体的には、3日間の研修プログラムを作成しました(図表2)。現在、試験的にタイのSMEの方に研修を受けてもらい、フィードバックをもとに内容の改善を進めています。また、自社サプライヤーのGXに関心のある大企業の方々にもオブザーバーとして参加してもらい、意見を収集して、プログラムの改善に役立てています。

出所:アビームコンサルティング提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:アビームコンサルティング提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

同プロジェクトを進める上で直面した課題と対策は

藤岡: 大企業とSMEではGXに割けるリソースに大きな差があります。例えば、今回の研修プログラム作成のためにSMEに自社のエネルギー消費や脱炭素化の進捗に関する情報提供を依頼した際に、それ自体が大きな負担となり、なかなか進まないケースが見られました。

この課題に対しては、いかにメリットを明確に提示しつつ、コストを最小限に抑えるかが鍵となり、われわれが期待しているのがデジタル技術の活用です。デジタル技術は、情報収集のコスト削減だけでなく、データ分析やAIで最適解を導き出し、さらにオペレーションの効率化も図れるため、GXの取り組みをより簡単に、効率的に進める強力なツールになり得ます。

また、具体的なメリットを効率的かつ短期間で出すことも重要です。従来の日本の製造業が実践してきた「ムダを省く」カイゼン活動は、エネルギーの削減にもつながります。エネルギー効率を上げれば、二酸化炭素(CO2)排出量を削減しつつ、生産性も向上します。つまり、GXを目的とするのではなく、生産性向上やコスト削減など別の目的と組み合わせて、脱炭素化を最優先課題としていないSMEが自然とGXに取り組める仕組み作りが重要と考えています。

今回のプロジェクトでアビームのどのような強みが活かされていますか

豊嶋: 「総合力」ではないでしょうか。技術に特化したベンダーや、戦略や業務改革のみを扱うコンサルティング会社はたくさん存在しますが、われわれの一番の強みは、技術とビジネスの両側面からあるべき姿を描くことや課題を解釈し、解決策を提案できるハイブリッドなチームを構成出来ることです。

繰り返しになりますが、GXの実現にはデジタル技術の活用が不可欠です。例えばIoTを活用して生産設備にセンサーを取り付け、稼働率を可視化することで、温室効果ガス(GHG)の排出量を把握することが可能となり、最適な運用方法を判断できるようになります。それに加えて、稼働率の可視化は生産プロセスの改善にも活用するこが可能となり、コスト削減による利益貢献にも直結します。このように業務・ビジネスと技術の両側面からアプローチできることが、われわれの強みの一つです。

堀江: 当社は、お客様の変革を実現する「Real Partner®」を経営理念に掲げており、1人ひとりのコンサルタントがこの価値観のもと支援をしています。お客様の経営・事業や業務課題の把握、最先端の技術を活用したソリューションを提供するだけでなく、われわれがいなくなった後もお客様自身が変革を継続できるような伴走支援に強いこだわりを持っています。

今回の取り組みも一度きりで終わるものではなく、継続的に定着させることが重要です。単発のご支援ではなく、長期的な視点でしっかりと変革を根付かせていくアプローチが、本プロジェクトで活かせる当社の強みだと考えています。

タイ・ASEANからはじまる新たなビジネスモデルの可能性

今回のプロジェクトを今後どのように活かせると思いますか

藤岡: 今回はテーマが「グリーン」でしたが、メコン地域がグローバル市場とつながっている以上、貿易やサプライチェーン分野での日メコン協力を考える際には、グローバルアジェンダと結びついたものになると考えています。

例えば、「ビジネスと人権」というテーマも、今グローバル企業を中心に注目を集めており、労働者にとって適正な労働環境や正当な報酬の支払いといった責任が企業に問われています。これらを遵守できないと、欧米市場への輸出が制限され、ビジネスが難しくなる可能性もあります。

本プロジェクトで得られる、SMEの知識・ノウハウやデジタル技術の活用法は、こうした新たに台頭しているグローバルアジェンダへの対応にも展開可能と考えています。例えば、労働者の勤務実態をデジタルで適正に可視化できれば、国際ルールを順守していることを示しやすくなるなど、GXのデジタル技術の活用と共通するアプローチが有効だと感じています。

今回のプロジェクトを通じて、タイやメコン地域にどのような変化を期待していますか

藤岡: ドミノのように物事が連鎖して動いていくには、「0から1を生み出すこと」が非常に重要です。これまで製造業を中心とする日本企業がASEANで展開してきたビジネスの多くは、安価な人件費を活かしつつ、日本でやっていることを効率よくコピーすることが主流でした。しかし現在、バンコクは大都市へと発展し、人件費も大幅に上昇しています。この状況を単に「人件費が高くなった」という課題として捉えるだけでは不十分だと感じており、グリーンやデジタルといった新しいテーマで、日本企業がASEANと共創し、新しいモデルを生み出していく必要があると考えています。

そうした中、実利を重視する人々が当地で0から1を生み出すことができれば、その成功は日本にも好影響を与えるのではないかと考えています。企業が「0から1をどこで生み出すか」を考えた時、日本企業の多くは日本国内を前提としがちですが、ASEANがその選択肢にしっかり入るような環境づくりは、タイにとってもポジティブな変化をもたらすと考えています。

堀江: 日本の大企業も、まさにその課題に直面していると感じています。藤岡さんのご指摘の通りグローバル企業は、まずコピーを作り、次にリージョン単位でコストを最適化する施策を進めてきました。調達やサプライチェーンの管理が各国単位では非効率になるためです。

しかし、新しいサービスや事業を生み出す起点は「顧客の課題」や「顧客にとっての価値」です。そう考えると、0から1を生み出すフェーズは各国市場側で行い、新たな価値を創出して提供していくプロセス全体を本社がどのようにマネジメントするかを考える必要があります。単に本社で作ったものを市場に流すだけの時代は終わり、市場に存在する新しい価値につながる種を的確に捉えることが重要になっています。

一方で、0から1を生み出したアイデアを1からスケールさせる技術や仕組みは、リージョンや本社側で構築した方が効率的なケースが多いです。市場のニーズを正しく捉え、それを本社やリージョン統括が主導してスケールアップし、再び市場に投下するサイクルを確立することで、真のグローバル企業になれるのではないでしょうか。

タイに進出している日系企業やタイの現地企業の皆様とも本プロジェクトを通じて「0から1を生み出す」という視点でディスカッションをしていますが、「現地のニーズや課題起点のアイデア」と「日本のコピーというアプローチ」ではマーケットに対するフィット感が大きく異なると実感しています。

メコン地域が先進的な製造やサプライチェーンの世界的なハブになれば、とても面白い展開になるでしょう。さらに、それがASEAN全体に広がり、グローバルに展開していく可能性もあります。加えて、新たなビジネスモデルを日本へ「逆輸入」という形で展開できるようになれば、さらに興味深く、ワクワクする挑戦になると思います。そうした可能性を見据えながら、共創の中で当地に新しい価値を創造できるよう、引き続き本プロジェクトに取り組んでいきます。

ABeam Consulting(Thailand)Ltd.

日本発、アジア発のNo.1グローバルコンサルティングファームを目指し、専門知識と豊富な経験を持つ約8,300名のプロフェッショナルと世界各地のアライアンスパートナーの「総合力」でクライアントの変革実現への挑戦を支援。タイ法人は2005年に設立。500名超のコンサルタントを抱え、東南アジア最大規模の拠点。

TEL:02-610-1100

E-mail:thabmarketing@abeam.com

Web:www.abeam.com/th