最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

反米色薄め実利追う「盟主」~トランプ時代のBRICS(4)~

公開日 2025.09.12

【NNA掲載:2025年8月7日】

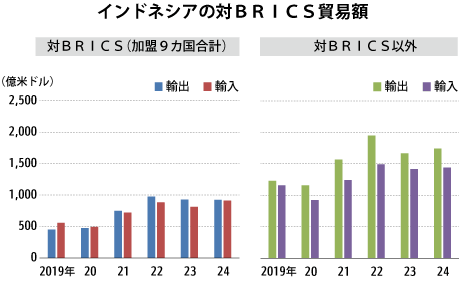

インドネシアは昨年10月に新興国による枠組み「BRICS」への加盟を表明し、わずか3カ月後の今年1月に東南アジア初のメンバー国となった。加盟によって「中ロ寄り」と見られることを嫌った前大統領に対し、昨年10月に就任したプラボウォ大統領は、実利と「反米色の抑制」の二兎を追えると判断した。域内最多の人口と世界最多のイスラム教徒を抱え、「グローバルサウスの盟主」とも呼ばれる大国の正式加盟は、後に続きたいパートナー国にも追い風だ。

BRICS首脳会議の記念撮影で手を取り合うプラボウォ大統領(前列左から2人目)と南アフリカのラマポーザ大統領(同3人目)=7月7日、ブラジル(Paulo Mumia/BRICS Brasil提供)

BRICS首脳会議の記念撮影で手を取り合うプラボウォ大統領(前列左から2人目)と南アフリカのラマポーザ大統領(同3人目)=7月7日、ブラジル(Paulo Mumia/BRICS Brasil提供)

「国際経済のルールを形成する上で、グローバルサウスの重要性は否定できない」。6月20日にロシアで開かれ、BRICS加盟国の首脳らも参加した「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(SPIEF)」。演説を終えた南アフリカのマシャティーレ副大統領が、ロシアのプーチン大統領や中国の韓正国家副主席らと握手を交わす。その中で、プラボウォ氏の手を最も長く握り、上下に大きく振った。

翌月、ブラジルで開かれたBRICS首脳会議の記念撮影で、今度は南アフリカのラマポーザ大統領がプラボウォ氏の隣に収まり、がっちり握手を交わした。

南アフリカは、議長を務めた23年8月のBRICS首脳会議でメンバー国の拡大を決めた際、インドネシアを熱心に誘った。当時のジョコ大統領は現地入りしていたが、伝統的な非同盟主義の全方位外交を貫く上で、「中ロ寄り」とみられることを嫌いBRICSへの加盟を見送った。

しかし、24年10月20日に大統領に就任したプラボウォ氏は、就任からわずか4日後にロシアで開かれたBRICS首脳会議へ外相を派遣し、加盟を申請した。「実利外交を2国間で追求してきたジョコ氏に対し、多国間でもやっていくのがプラボウォ氏の狙い」(ジェトロ・アジア経済研究所の川村晃一氏)だという。

「ジョコ路線継承」を掲げて就任したプラボウォ氏は、早々に大転換を打ち出したが、川村氏は「全方位外交のスタンスは変わっていない。むしろインドネシアがBRICSに入ることで対欧米的な色合いを薄め、自らの立場も強くできるという判断だったのだろう」と話す。プラボウォ氏は自身の就任直後に控えていた、米大統領選でトランプ氏が返り咲くシナリオも想定した外交戦略を展開したとみられている。

シンガポール・南洋理工大学社会科学部の古賀慶准教授は、BRICSのメンバー国は、(1)中ロなどの「反・米国一国主義」の国、(2)反米ではないが、米国一国主義による不利益を被らないようバランスを取るブラジルや南アフリカなどの国、(3)米国の国際的な影響力の低下を想定し新たな協議体への加盟を目指す国――に大別できると分析する。インドネシアは(2)と(3)の間に位置するという。南アフリカからすれば、インドネシアは待望の「同志」とも言える。

7月のBRICS首脳会議は、プーチン氏と中国の習近平国家主席が現地入りしなかった。こうした中で、初参加のプラボウォ氏は、1955年にインドネシア・バンドンで開催された、特定陣営に属さない非同盟運動の源流を築いたアジア・アフリカ会議(バンドン会議)の精神を強調した。新興・途上国の声を代弁する「グローバルサウスの盟主」としての立場をにじませた主張を、議長国ブラジルのルラ大統領も好意的に受け止めたという。

「全ての大国を尊重」

インドネシアがBRICS加盟国として、中立性と実利を追求しようとする姿勢は6月のSPIEFでも垣間見えた。プラボウォ氏は、同時期にカナダで開催された先進7カ国首脳会議(G7サミット)にも招待されたが欠席し、「先に招かれていた」(同氏)SPIEFに出席したことから、発言が注目されていた。

プラボウォ氏は「一極支配は終わり、多極化した世界に進まなければならない」と述べた上で、「東南アジアの多くの国が犯した大きな過ちの1つは、常に世界最大かつ最強の力に追随しがちだったということだ」と指摘した。名指しはしなかったが、米国を念頭に置いた発言なのは明らかだった。東南アジア諸国が対米貿易で稼いだ結果、高関税を通告されたことから「脱・米依存」を訴えた可能性もある。

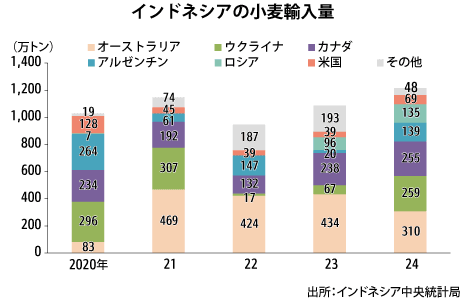

一方、インドネシアの重点政策は◇食料自給の達成◇エネルギー自給の達成◇教育水準の向上◇工業化――だとし、自国経済の潜在性をアピールした。プラボウォ氏はこの政策を「資本主義と社会主義の最良の部分を融合させた『妥協の道』」だと述べた。ただ、実際には小麦のほぼ100%を輸入に頼るなど、政策目標の達成には食料供給国のロシアや米国などとの関係深化が不可欠だ。

こうした現実は、米欧中ロといった「グローバルパワー」との距離の取り方の慎重さからもうかがえる。SPIEFのパネルディスカッションで、司会者から「世界が複雑化する中で非同盟を維持できるのか」と問われたプラボウォ氏は、その前日に首脳会談をしたプーチン氏が隣に座る中で、「非同盟路線を維持する決意だ。全ての大国を尊重し、近隣諸国を尊重する」と述べた。

米国との相互関税交渉では、トランプ大統領と電話で直接協議し、7月15日に英国、ベトナムに次ぐ3カ国目の早期妥結をつかんだ。それに先立つ同月13日には、欧州連合(EU)との包括的経済連携協定(CEPA)で交渉完了を意味する政治合意に至っており、大国相手の外交巧者ぶりを見せた。

プラボウォ大統領(中央)はロシアのプーチン大統領(右)が隣に座る中で、中立外交を維持する考えを強調した=6月20日、ロシア(インドネシア大統領府提供)

プラボウォ大統領(中央)はロシアのプーチン大統領(右)が隣に座る中で、中立外交を維持する考えを強調した=6月20日、ロシア(インドネシア大統領府提供)

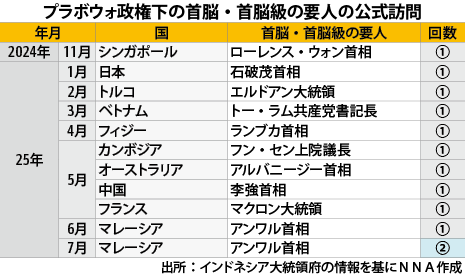

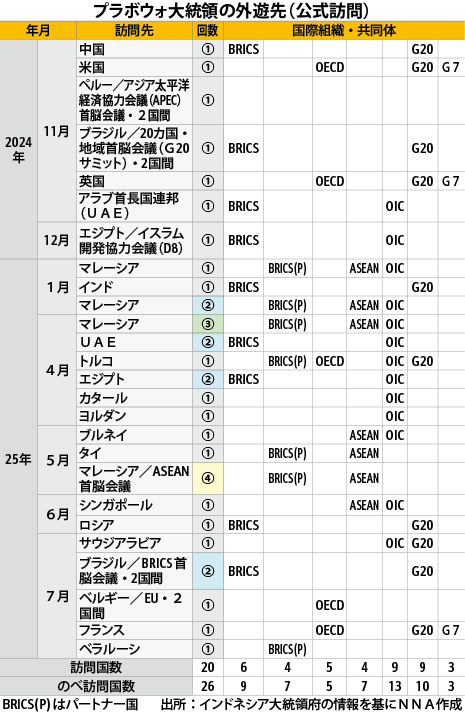

イスラム社会よりASEANを代表

プラボウォ氏は昨年10月以降、20カ国をのべ27回訪問し、インドネシアには10カ国の首脳・指導者が公式訪問した。同じく同年10月就任の石破茂首相の外遊先が8カ国であることと比べても、プラボウォ氏の積極性の高さが際立つ。

訪問先は、イスラム協力機構(OIC)加盟国がのべ13回で最多。ただ、BRICSのパートナー国への訪問を含めると、BRICS関連国がのべ16回と最も多くなる。

イスラム諸国への訪問回数の多さに関しては、「インドネシアはイスラム世界ではあくまで『周辺国』という位置付け」(川村氏)のため、イスラム諸国とBRICSをつなぐ役割や、宗教的連帯を促す役目を担うというより、「経済的な協力を強化する意味合いが強い」(同)。

プラボウォ政権は、BRICS加盟国のアラブ首長国連邦(UAE)に加えて、カタールやサウジアラビアから投資誘致に力を入れている。UAEからはデータセンターで23億米ドル(約3410億円)、カタールからは政府系ファンドに20億米ドルの投資誘致に成功。7月に訪問したサウジアラビアとは民間ベースで270億ドル規模の協力合意も結ばれた。

BRICS内の役割では、東南アジア諸国連合(ASEAN)の一員としてパートナー国の加盟に向けた橋渡しを担っていくとみられる。プラボウォ氏の国別の訪問回数では、マレーシアが最多の4回と親密ぶりを示す。さらに今年5月には、インドネシア大統領としてタイを20年ぶりに公式訪問したほか、3月にはベトナムのトー・ラム共産党書記長がインドネシアを訪れている。

※別途、NNA POWER ASIAの購読サービスの契約が必要です。

>>本連載「タイビジネスインサイト」の記事一覧はこちら