THAIBIZ No.163 2025年7月発行“援助”から“共創”へ ODAが変えるタイビジネス

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

(東南アジア初上陸)現地発の変革が鍵! 「モノづくり未来会議 in バンコク」で見えた日系製造業の未来地図

公開日 2025.07.09 Sponsored

世界的な産業変革のうねりの中、在タイ日系製造業にも変化への改革が求められている。そうした中、製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社のタイ法人CADDI(THAILAND)とTHAIBIZは6月19日、グローバル製造業の未来を見据えた知の交流の場「モノづくり未来会議 in バンコク」を開催した。

業界の第一線で活躍するリーダー約100名が集い、現場の課題やデジタル・トランスフォーメーション(DX)、グローバル連携などについて本音で議論が行われた。同会議のハイライトを紹介し、東南アジアにおけるモノづくりの未来を探る。

モノづくり未来会議とは

モノづくり未来会議は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションを実現するために、キャディが2022年に日本で立ち上げた製造業の未来を議論するイベントだ。

同社によると「日本の製造業は、長年にわたり世界を牽引してきたにも関わらず、DXへの対応の遅れや新興国企業の台頭などにより国際競争力を失いつつある。そうした状況を打破するため、業界の枠を越えた知見の共有と連携の場として、この会議が生まれた」という。

同会議では、単に未来のビジョンを語るだけでなく、業界のリーダーたちが本音で語り合い、明日から実践できる具体的なノウハウやツールを共有することで、参加者の行動変容を促すことを目的としている。

このような業界横断型のオープンな対話ができるエコシステムは、IT業界など比較的新しい産業では一般的だが、製造業では秘匿性の高い技術や情報を扱うこともあり、既存のサプライチェーンを越えたオープンなつながりを築きにくい状況だという。こうした硬直した関係性だけでは、新たなアイデアやイノベーションは生まれにくく、実際に閉塞感を感じている業界関係者も少なくない。

同会議は日本での開催を皮切りに、2024年には米国シカゴ、ラスベガスでも開催され、グローバル展開を加速している。そして今回、東南アジア初の開催地として、製造業の集積地であるタイ・バンコクが選ばれた。

日本企業との結びつきが強いタイにおいて、新たな連携や可能性を模索すると同時に、現地発のイノベーション事例や改革の知見を深め、経営者層同士のさらなるネットーワーク構築を促進することが狙いだ。

また今回、同時期に開催された東南アジア最大規模の製造業向け展示会「Manufacturing Expo 2025」に合わせる形で実施したことで、タイのみならず日本や周辺諸国からも製造業関係者が集まる貴重な機会創出の場となった。

デジタル時代に、キャディが手を動かす理由

受付で手紙が手渡される

受付で手紙が手渡される

モノづくり産業の埋もれた技術や可能性を見出し育てていくには、産業の壁を越え、イノベーションの知見が共有される場、特に信頼できるエコシステムは必要不可欠である。

モノづくり未来会議では、毎回参加者一人ひとりに手書きの手紙を届けている。効率化全盛の時代を逆行するようにあえてアナログな方法を選ぶのはなぜか。

それは、「効率や規模の拡大だけを追うのではなく、人と人との本気の対話や信頼の土台づくりを大切にしているからだ」と語るのは、第1回モノづくり未来会議から運営に携わってきた同社のアジア事業開発部長、中村優太氏だ。

参加者一人ひとりと本気で向き合う同社の姿勢は、参加者にも伝わり、実際に満足度や次回の参加につながっている。

日系製造業の未来を変える挑戦に期待

開会挨拶に登壇した大鷹正人大使

開会挨拶に登壇した大鷹正人大使

開会挨拶では、在タイ日本国大使館の大鷹正人特命全権大使が登壇し、キャディの理念に触れながら「今の日本に必要なのは、まさに限界を破り、個々のポテンシャルを最大限に引き出す姿勢だ」と強調した。

また、近年のタイ市場における中国企業の台頭について、中国自動車メーカーのタイ工場を視察した経験から「今後現地生産の条件は中国も日本も公平になっていくだろう。その時に日本企業が同じ土俵で戦うには、情報整理の仕方や設計面を強化することが不可欠だ。今こそ真の勝負の時である」と述べ、日本企業の挑戦に期待を示した。

「負債を残さず、資産を残せ」現地トップの覚悟と責任

続いて、Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA) 上級副社長/マツダ株式会社 ASEAN事業室副室長兼商品開発本部主査を務める猿渡健一郎氏が「バトンを受け継ぎ、未来を描く — タイで挑んだ経営者という生き方」と題する講演を行った。

同氏は、海外現地法人の経営者に求められるものは、「オーナー企業のマインドで常に危機感を持つことだ」とした上で、「限られた任期の中で、自社の未来像を現地メンバーとともに描き、実行していくことが重要だ」と強調した。

Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA)の猿渡健一郎氏

Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA)の猿渡健一郎氏

同氏にこうした覚悟が芽生えたのは、マツダと米フォードの合弁企業(JV)であるオートアライアンス・タイランド(AAT)の社長兼最高経営責任者(CEO)に就任していた時に「タイ市場におけるEVシフトの加速により、ビジネスの継続性の危機に直面したことがきっかけだった」という。

また同氏はドイツへ赴任していた際の経験から得た「負債を残さず資産を残す」という経営哲学を大切にしており、それはAATの経営においても発揮された。短期的には人員整理や収支改善に取り組みつつ、長期的には自社の強みを見極め、グローバルマツダとしての価値を軸に事業を再定義した。そして、日本本社の社長を説得し、実行していったという。

「価値のない会社は淘汰される。現地の価値の活かし方をわかっている者がそれを活かす提案をしなければならない」と同氏は強調し、「従業員はわれわれの行動を見ている。われわれの本気度が伝われば、現場も動く。一緒に働きたいと思われ、タイの未来をともに築いていくことが重要だ」と締め括った。

中国EV戦略で変わる東南アジア市場、日本企業の勝ち筋は

第2講演では、Panasonic Asia Pacific Pte Ltd. Director/EVolity株式会社 取締役の森俊彦氏が、米中二極化を背景にEV産業を起点とした中国の台頭と、東南アジア市場との関係性について解説した。

同氏は、「ソフトウェアがすべてを食うと言われた時代は過去のもので、今はフィジカルAIやデジタルツインといった現実世界とつながる技術が競争の主戦場である。中国勢はこの潮流をいち早く掴み、EVや自動運転、スマートホーム、空飛ぶクルマ(eVTOL)に至るまで、圧倒的なスピードと製造力で実装を進めている」と指摘した上で、「HUAWEIやBYDに代表される中国企業は単なる製品競争に留まらず、OSやプラットフォーム、AIを含む統合ソリューションで『土俵』そのものを変えようとしている。これは単なる技術進化ではなく、産業構造の転換だ」と説明した。

さらに、「鉱物資源のサプライチェーン上の大半に中国が入り込んでおり、各国が関税や資源確保に動く『見えない戦争』が始まっている」と続けた。

Panasonic Asia Pacific Pte Ltd.の森俊彦氏

Panasonic Asia Pacific Pte Ltd.の森俊彦氏

急激に産業構造が変化する今、在タイ日系製造業に求められるものは何か。森氏は「これまでの駐在員の役割は、主に品質・コスト・納期(QCD)の実現だったが、今は現地の市場ニーズに最適化した『事業開発や現地判断』が求められている」と強調した。

その上で「日本企業には、①一次情報を掴むための事業開発人材を現地に送り込む、②産業を越えた産官連携の強化、③地場に深く入り込む—という3点が不可欠だ。日本の大企業の創業者たちは戦後、片言の英語で世界を飛び回り、日本の経済成長を支えてきた。つまり日本が世界で戦えないわけではい。形骸化したブランドや組織は今こそ原点回帰の時だ」と訴えた。

製造業の未来を見据えた挑戦

パネルディスカッションの様子(左からモデレーター:キャディの武居氏、AMEICCの藤岡氏、中村機工の中村氏、日新電機の生方氏)

パネルディスカッションの様子(左からモデレーター:キャディの武居氏、AMEICCの藤岡氏、中村機工の中村氏、日新電機の生方氏)

パネルディスカッションでは、タイでのビジネスに挑む各界のキープレイヤーがそれぞれの挑戦や、今後の展望などを語った。

株式会社中村機工の3代目社長でYN2-TECH (Thailand) Co., Ltd./Siam Design & Automations Pvt. Ltd. の代表取締役社長も務める中村亮太氏は、「一番の挑戦はタイで起業したことだ。バンコクでは熱量の高い仲間が集まりやすい」と語った。

日新電機のタイ法人Nissin Electric (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長の生方寛之氏は、日本式と現地ならではのスピード感との融合で「常に工場の改善に挑んでいる」とした上で、それが「現地企業の価値向上にもつながる」と自信を見せた。

一方、日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)事務局長兼海外産業人材育成協会(AOTS)バンコク事務所長の藤岡亮介氏は、政府機関の駐在員として任期が決まっている中で、「現地機関とともに製造業の競争力向上に不可欠なイノベーション人材を輩出するために日タイ協働の新たな研修プログラムを立ち上げた」と明かした。

今後の挑戦について、中村氏は「技術の再定義と、トレンドに合わせたビジネスモデル、それを支える人材を育成すること」と述べ、生方氏は「変化に即応できる現地主導の組織作りと最先端の次世代事業をタイに根付かせること」だという。藤岡氏は「タイで学んだ脱炭素化のアプローチを帰任後も日本のエネルギー政策に役立てていきたい」と意欲を示した。

製造業の競争力を左右する「組織の知の資産化」

キャディの小橋昭文氏

キャディの小橋昭文氏

同会議の最後には、キャディの最高技術責任者(CTO)小橋昭文氏が登壇。同氏は「製造業においては、AI等を活用した『知の資産化』が重要だ」とした上で、製造業の現状について「現場の経験や判断が属人的となり、蓄積・組織知化されないまま『車輪の再発明』が繰り返されている」と警鐘を鳴らした。

こうした課題に対し、「AIは『時間(歴史)×空間(地域)×組織(部門、取引先)』の軸で立体的な判断を可能とする。例えば、AIが図面の画像データから文字データを抽出・構造化し、検索用に最適化するなど用途別のデータの使い分けが可能となる。ただし、一般的な生成AIは業界や個社特有の知識には不向きであり、現場の文脈を理解したアルゴリズムとのハイブリッド活用が不可欠だ」という。

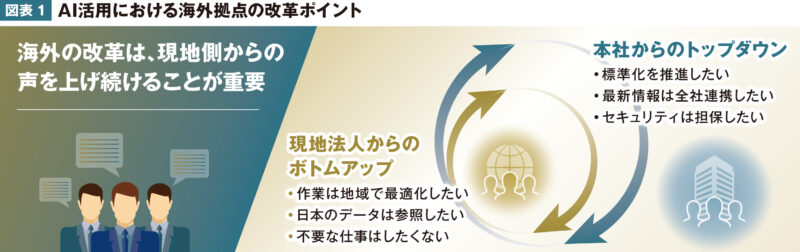

AIを組織で活用していくためには、「技術だけでなく、投資対効果や現場の反発など組織的な障壁が存在するため、①トップダウンで方針を示す、②ボトムアップで目前の成功から中長期の目的につなげる、③変化に対して臨機応変に改善するカルチャー、の3つの要素が必要だ」とした上で、特に「日本とは環境が大きく異なる海外拠点の改革は現地側から声を上げ続けること(ボトムアップ)が重要だ(図表1)」と締め括った。

出所:キャディ株式会社の資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:キャディ株式会社の資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

次回11月開催決定、さらなる挑戦の場へ

その後の交流会では、参加者同士の活発な意見交換が行われた。参加者からは、「どんな思いを持って接するか、誰と組むかということが経営者視点で参考になった」「自社でノウハウ・技能伝承に課題があるが、データとAIをいかに活用してイノベーションを作るかという未来を思い描くことができた」「中国企業が躍進している理由が論理的に理解できた」「業界を越えたコラボレーションの重要性を再確認できた」など前向きな感想が寄せられ、次回への期待を示す声も多く聞かれた。

主催者キャディの中村氏は、「第1回のバンコク開催ということもあり緊張していたが、参加者の方々から『これが聞きたかった』という声をいただき大変印象に残っている」と語った。

今回のテーマ設定については、「われわれが本当に聞きたい話を取り上げようと決めていた」と振り返り、その姿勢が共感を呼び、交流会の場も盛り上がったことに手応えを感じたと述べた。

次回は11月に第2弾が予定されており、タイ企業を含む現地プレイヤーの参加も視野に入れている。同会議が、国境や業界を越えた「変革の起点」となり、東南アジアの製造業に新たなうねりを起こしていくことを期待したい。

CADDI(THAILAND)Co., Ltd.

製造業のエンジニアリングチェーン・サプライチェーン上のあらゆるデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・運営。タイ法人は2022年に設立。

TEL:065-365-4000

E-mail:mk_th@caddi.jp

Website:https://caddi.com