タイの労務 -就業規則から解雇まで-

公開日 2018.01.18

「労務」は雇用主、労働者にとって労働における認識を共通化するものであり、非常に重要だ。そこで両者にとって必須の基礎知識を見ていこう。一言に労務と言っても範囲は広い。今回は労働法の概要と就業規則、労働組合の仕組みや退職にまつわる注意事項を社会保険労務士であるBridge Note (Thailand) Co., Ltd.の長澤直毅氏に、解雇に関しては弁護士の松本氏に解説いただいた。

タイの労働法

労働法は本来属地主義であり、働く人は国籍を問わず、働く国の法律が適用されます。タイで働く人は国籍を問わず、すべての人が原則タイの労働法に則り労力を提供します。タイ人や現地採用の日本人はタイの労働法に則っていますが、日本からの駐在員に関しては日本の雇用契約に準じる場合があります。

例えば、有給は日本の契約を適用し、勤務時間はタイの基準に合わせるといった具合です。早い話が、給与に紐づく内容は日本、就業時間や祝日は現地のケースが多いです。駐在員の方は、海外赴任規定や出向契約などで適用される法令、条件を確認してみてください。

労働時間と給与体系

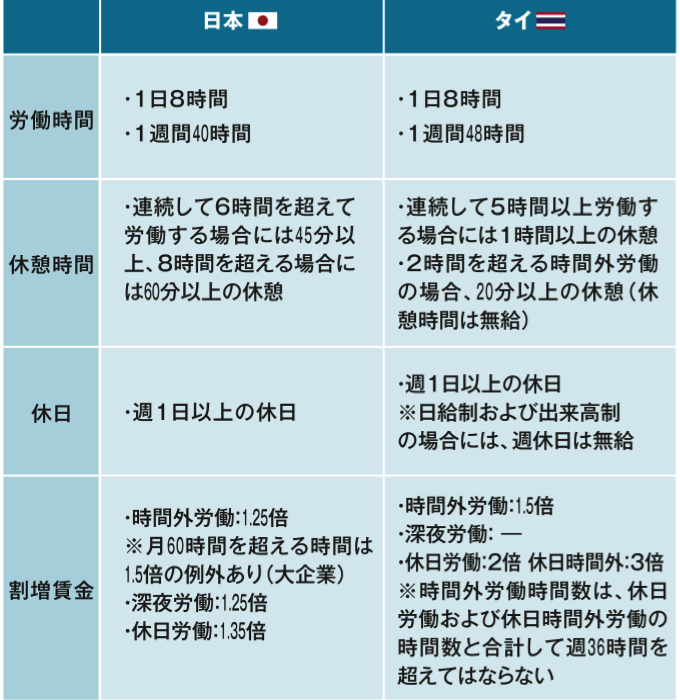

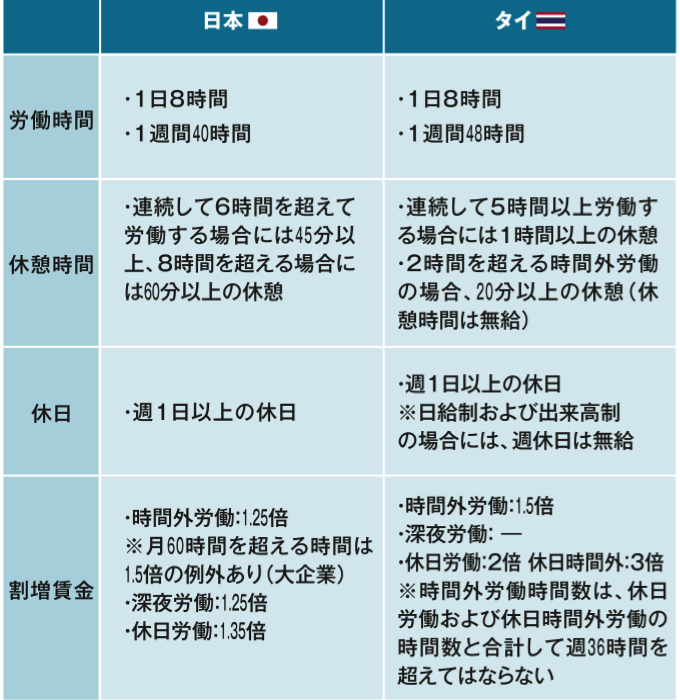

労働時間は日本は1週間40時間が基本であるのに対し、タイは1週間48時間ですので割増賃金なしで土曜勤務も可能です。日本の時間外労働における賃金は1.25倍で、大企業では1カ月60時間を超えると1.5倍、深夜労働は1.25倍、休日労働は1.35倍を支払うと規定されています。

一方タイの時間外労働は1.5倍ですが、深夜労働の割増は存在しません。法律上、昼間の給与と同額で問題ありませんが、深夜手当をつけないと人材が集まらないのが現実です。

休日労働は2倍、休日時間外労働は3倍です。

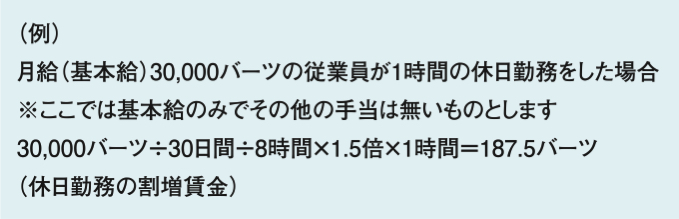

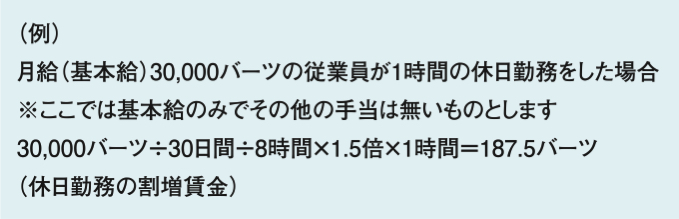

労働時間については、タイと日本では概念の相違があります。タイの月給制は休日も給与を支払っているという認識です。つまり1ヵ月が30日間・31日間・28日間であろうが、30日間労働しているとみなされています。ですので、月給制の休日労働の割増賃金は実質1倍で、日給制のみ2倍となります。

日本のように出勤日を基準にした計算ではなく、タイでは常に30日間で計算を行います。

例えば1月で暦日が31日間の場合であっても、割増賃金の計算は30日で行います。

月給の場合には休日にも給与を支払っていると考えられますので、法律の休日労働の2倍のうち1倍部分は既に支払われており、残りの1倍部分のみを割増賃金として支払います。

なお、欠勤などの控除の計算も30日で割って計算します。

ただし、時間外勤務を依頼できるのは、社員の同意を得た時のみに限られています。労働者は応じない権利を持っており、時間外労働を拒否しても不都合な取り扱いをしてはならないと決められています。

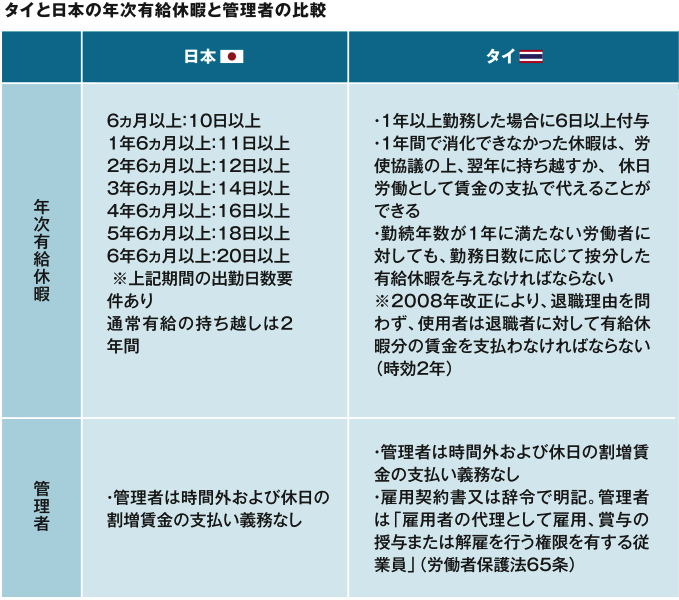

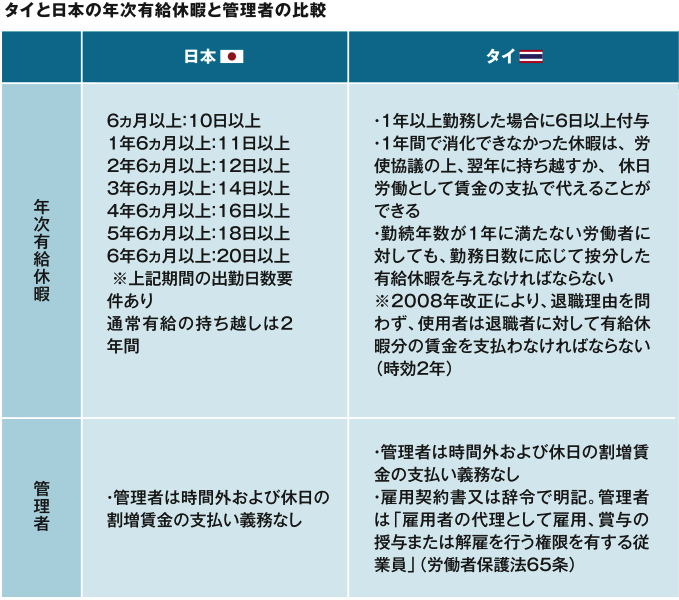

また、「管理者」に関しては日本と同様で、時間外および休日の割増賃金の支払い義務はありません。管理者の定義は人事権を持っているか否かですが、こちらも日本と同じく実際はあいまいです。

判例では、Aさんが給与の算定や案出しを行い、最終決定は上司が行う場合、Aさんには人事権がないと判断されたことがあります。しかし、実務上は人事にたずわっていたり、業務上の管理をしている人には時間外給与などを支払っていない会社が多いのが実情です。

休暇制度(タイの特殊な休暇)

日本ですと、有給休暇は試用期間を含め6ヵ月以上経過すると10日間以上付与されますが、タイは1年以上勤務して6日間、以降毎年6日間です。しかし、在タイの日系企業は有給日数を少し増やしているケースが多いです。タイでは消化しなかった有給休暇は翌年に持ち越すか、買い取りもよく行われています。

傷病休暇

傷病休暇は年間30日まで有給での休暇が認められています。勤務期間が1年を満たない社員をはじめ、タイ人が頻繁に利用する休暇です。傷病と限られていますが、診断書を求めることができるのは3営業日連続で休む時のみですので、正直、本人次第で利用できる休暇と言えなくもありません。

半日単位で利用できる企業もありますが、半日でも1日消化に相当するといった会社ルールもあります。この休暇は乱用されるケースがあるため、傷病休暇を含めて欠勤のなかった場合に限り皆勤手当てを支援している会社も多くあります。

出産休暇

産前産後で90日間取得できます。そのうち45日分は有給が支給されます。

出家休暇

タイは国民の9割以上が仏教徒ですので、男性は一生のうち1度は出家するケースが多いです。最近は出家しない人もいるようですが、大学在学中の20歳前後での出家が多いようです。

しかし、出家はお金がかかるため働いてお金をためてから出家するパターンがあるため、このような休暇があります。この休暇は休む権利は与えますが無給でも問題ありません。出家期間は、1週間から2週間程度が多いです。

ビジネス休暇

戸籍謄本などを取得するために市役所などの政府機関に行くための休暇です。自己都合による無給の休暇で、年間3営業日まで取得できます。土日は市役所が開いておらず平日に行かなければならないという建付けですが、近年バンコクの市役所は平日でも夜8時まで開庁してます。

勤務1年未満の人で有休がない人や使い切ってしまった人が私用で休む場合などに、この休暇を利用している現実があります。このような実態ですが、年間3営業日まで有給休暇に変更する審議が行われているので今後の動向に注意が必要です。ただし有給になっても買い取り対象外になると言われています。

兵役休暇

年間60日までの有給休暇です。兵役は高等教育で免除が一般的で、通常タイの履歴書には兵役についての項目がありますので、面接の際口頭でも確認すると良いでしょう。

以上の休暇をまとめると、年間で出産や兵役のない場合で40日近くの有給休暇を取得できます。

ちなみに2018年の日本の祝日は16日間、タイは17日間の予定です。