タイ人部下が突然退職を切り出して来たら?

公開日 2025.04.10

Question:タイ人部下が急に離職を切り出してきました。手塩にかけて育ててきた部下なのでショックを覚えています。引き留めるのが正しいでしょうか? Answer:引き留めるのは問題ありません。ただし「どのような態度で引き留めるか」がより重要です。

「実は退職しようと思っています」ある日、タイ人スタッフからそう打ち明けられる。タイでマネジメントをしている日本人にとって、これは決して珍しいシーンではありません。離職がどれほど日常的であるとしても、いざその場面に直面すると、多くのマネジャーは動揺します。

「なぜこのタイミングで」「自分の何がいけなかったのか」とさまざまな思いが交錯します。特に真面目なマネージャーほど、「引き留めるべきか」「どうすれば思いとどまってもらえるか」と、「正しい対応」を探そうとします。

しかし、実はこの時に本当に問われているのは、「どんな行動をとるか」よりも「どんな態度でそれを受け止めるか」なのです。

タイでは離職は日常茶飯事 そもそも、タイにおいて離職はキャリアの自然なステップとして捉えられています。長期勤続への価値観は日本ほど強くなく、よりよい条件やライフスタイルに合った職場への移動は、ごく一般的なキャリア行動です。

さらにそれを支えているのが、タイの労働法制の柔軟性です。多くの職種において、労働者は30日前の予告で退職が可能です。雇用契約に明記されていない限り、固定的な雇用拘束がないため、「ある程度働いたら辞めて別の職場に移る」というサイクルが、ごく当たり前のものとして根づいています。つまり、離職は「特別な裏切り行為」ではなく、文化的にも制度的にも許容されている行動なのです。

加えて、タイでは「摩擦を避ける」「表立った対立を避ける」という価値観が根強いため、退職の意思表示も、できる限り穏便に行われる傾向があります。

日本人上司から見ると、「突然」「何も言わずに」「急に辞める」と映る場面でも、実はその背景には「波風を立てずに退職したい」という、タイ人スタッフなりの配慮があることが少なくありません。

上司としては「どうしてもっと事前に相談してくれなかったんだ」という気持ちにもなりますが、事前の相談があるケースは極めて稀です。どれだけ深い間柄でも、「悪気なく」突然の離職を切り出すことがありますので、まずはショックを受けすぎないことが大切です。

「引き留め」を考える前に気を付けること 重要なタイ人スタッフの退職の申し出に直面したとき、多くのマネジャーは「どうやって引き留めるか」という行動の判断に集中しがちです。

・待遇改善の提案: 給与を調整すれば残ってもらえるか

・昇進オファー: ポジションを提供すれば検討してもらえるか

・仕事内容の再調整: 業務量を調整すれば、不満が軽減されるか

もちろん、これらすべてが重要なことです。しかし、離職というのは多分に「気持ち」の問題です。どれだけ条件に不満でも、気持ちが切れなければ離職には至りません。何らかの理由で会社に失望した、上司と信頼関係が無くなってしまった、そういったひとつのきっかけで「気持ちが切れて」退職を決断するのです(もちろん、もっと気軽にポンポンと転職するタイ人もいますが、そうした人材はここで話題にしたい重要なスタッフには含まれません)。

気持ちを取り戻すにはどうしたらよいのか。カギとなるのは会社側、上司側の「態度」 です。いかなるカウンターオファーをするにせよ、どういう態度で臨むのかが明暗を分けます。「どんな言葉遣いで」引き留めたのか、「どんな表情で」送り出したのか。それがスタッフにとって最も強く印象に残る部分なのです。

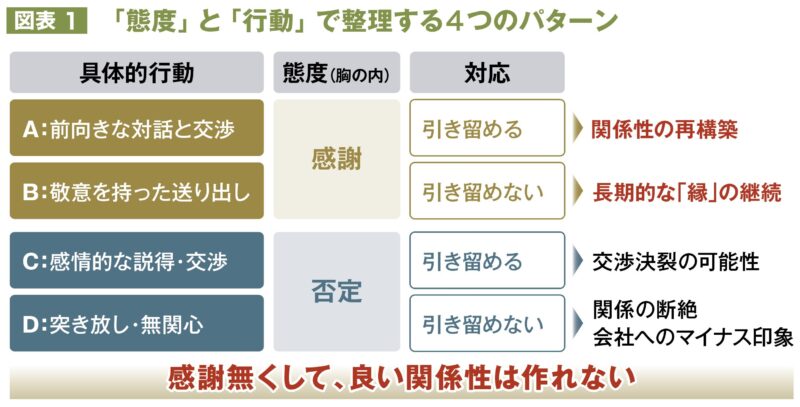

「態度」と「行動」で整理する4つのパターン では、どのような「態度」が必要なのでしょうか。一言で言えば、それは「感謝」の姿勢 です。腹立たしい気持ちやショックを押さえて、ここまで頑張ってくれたことへの感謝の念を自分の中に持つことが必要です。

本人の良いところや会社の成長への貢献をよく思い出してしましょう。引き留め交渉をするにせよ、諦めるにせよ、心の中に感謝の気持ちが無いと自分のいら立ちが表情に出てしまい、良い結果に帰結しません。

反対に取ってはいけない態度は「否定的」な態度 です。「この数年間あなたに投資してきたのに、私の3年間を返してくれ」「今までの言動はウソだったのか」などのネガティブな想いが、心血を注いできた部下ほど湧いてきます。しかし、タイではこうしたことに慣れていかなくてはいけません。否定的で感情的な態度は、私たちを目的達成から遠ざけてしまうのです。

態度と対応によって具体的行動を分類すると以下の4パターンになります(図表1)。

出所:Asian Identityが作成 パターンA:感謝を持って、引き留める=「前向きな対話と交渉」

この姿勢で臨んだ場合は、建設的なディスカッションが可能になります。本人の意思決定を尊重する姿勢を示しつつも、「どのようなボタンの掛け違いがあったのか」を確認します。決して本人を悪者にせず、誤解やすれ違いを悪者にしましょう。

そして、その社員がいかに会社にとって重要な存在であるかを、面と向かって伝えましょう。部下は実はあなたのその一言をずっと待っていたのかもしれません。必要に応じて昇給やポジション対応も検討するべきですが、多くの場合、大事なのは昇給そのものよりも気持ちです。

パターンB:感謝をしつつ、引き留めない=「敬意を持った送り出し」

私は、多くの場合、離職者は気持ちよく見送るのが良いと思っています。優秀層に去られるのは痛手ですが、切り替えて笑顔で送り出すことで、その後も本人と良好な関係性を築くことに繋がります。

タイ社会は人の縁で成り立っています。離職したから関係性が終わるわけではなく、その後もずっと続いていきます。タイ人はしばしばกตัญญู(ガタンユー=恩義・忠義) という言葉を用いますが、彼らは我々が思っている以上に義理堅い国民性です。私自身も、以前辞めていった部下から「ガタンユーだから」と、後から良くしてもらったことが何度もあります。たとえ一時的にすれ違ったとしても、心を尽くして対応しておくと、後でまた別な形で出会い直すことができます。

そして、以下の2つはお勧めしないパターンとなります。

パターンC:否定的な感情で、引き留める=「感情的な説得・交渉」

パターンD:否定的な感情で、見送る=「突き放し、無関心」

これらのいずれのやり方も、良い結果にはつながりにくいと言えます。特に、感情的な対応をすると、それは本人から別の社員にも必ず伝わります。結果として、その後の職場の空気にも悪影響を及ぼすことがあります。

退職対応で最も気を付けなければいけないのは、残った社員からの見られ方 です。去っていくメンバーに見せる態度を、別の社員はとてもよく見ています。

もし雑な対応をしてしまうと「私も同じように扱われるのかな」と思われてしまいますし、逆に誠意ある対応ができれば「器の広いリーダーだ」と信頼を増すことができます。イメージ作りで打算的に対応しましょうと言っているわけではありませんが、苦しい時こそ自分自身のリーダーの資質が問われると考え、言動によく配慮しましょう。

社員が去った後は、「残る社員」と一緒に新しい組織を作り直していくことになります。未熟だと思っていた社員が、欠員をカバーするために奮起して一気に成長することも珍しくはありません。そういう意味では、離職というピンチは、対応次第でチャンスにもなります。

退職の場面は、マネジャーが自分の在り方を映し出す鏡 です。だからこそ、「どう引き留めたか」より、「どんな気持ちで向き合ったか」を、私たちはもっと大切にしていくべきなのではないでしょうか。

>>本連載「タイ人事お悩み相談室」の記事一覧はこちら