最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

バンコク首都圏都市鉄道マスタープラン第2版(M-MAP2)発表

公開日 2025.08.20

独立行政法人国際協力機構(JICA)およびタイ運輸省鉄道局(DRT)は共同で、バンコク首都圏都市鉄道(MRT)の基本構想計画(マスタープラン)第2版(M-MAP2)の完成記念セミナーを7月21日に開催した。路線網を既存の約280キロメートルから600 キロメートル以上に拡大する計画だ。

JICAは最初のMRTマスタープラン作成段階から、今回発表されたM-MAP2の策定に至るまで、継続的な支援を行ってきた。同セミナーでは長年にわたるJICAのMRTに対する支援を振り返るとともに、JICA専門家や国土交通省、阪急電鉄株式会社などが、バンコク首都圏の持続可能な発展に向けた知見を共有。DRTからは、M-MAP2に基づく鉄道路線の具体的拡張計画について発表があった。

写真提供:JICAタイ事務所

写真提供:JICAタイ事務所

路線網を600キロメートル以上に拡大

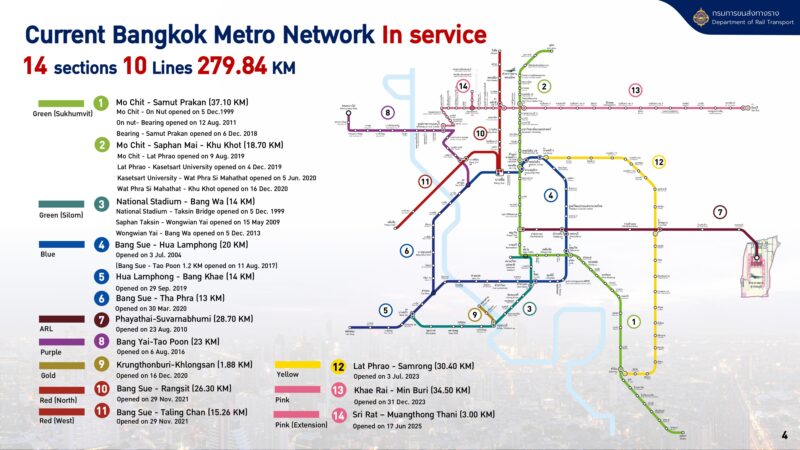

同セミナー冒頭ではまず、JICAタイ事務所の作道俊介所長が登壇。「JICAは1990年代から、バンコク都市圏における鉄道システムの開発を支援してきた。既往路線のうち、ブルーライン、パープルライン、レッドラインは日本の支援により完成したものだ」と説明した上で、「M-MAP2では、路線網を既存の約280キロメートルから600キロメートル以上に拡大することを目指している」と明かした。

次に、タイ運輸省のチャヤタン・プロムソーン事務次官が「鉄道システムは交通の基幹となっている。現在、M-MAPの50%以上がすでに完成しており、M-MAP2では、鉄道路線のさらなる拡張のみならず、持続可能な都市開発を目指している」と報告した。また、「公共交通指向型都市開発(TOD)が都市開発の鍵となり、交通の利便性を促進し、市民にも恩恵をもたらす重要な要素となるだろう」と強調した。

元運輸大臣、元財務大臣であり、現在JICAタイ事務所特別顧問のアーコム・トゥームピッタヤーパイシット氏による特別講演では、「インフラ整備における戦略的フレームワークは、①環境にやさしく安全な交通の促進、②すべての人を対象にしたユニバーサルデザイン、③コスト面での効率性、④イノベーションとマネジメントの活用−の4つの要素で構成されている」と解説し、「都市内の交通手段を自家用車から公共交通機関に移行することで、交通渋滞および空気汚染を削減できる。郊外の交通手段をトラックから鉄道や水運に移行することで、移動コストの削減および移動時間の正確性の向上につながる。このようなグリーンな移動手段は、環境、健康、経済的効率性、社会的公平性、観光といった側面から必要性が増している」と指摘した。

同氏は2023年にはタイ国鉄(SRT)が電気列車の100km試験走行を成功させたことや、2027~2028年には旧型ディーゼル車両をさらに効率的なハイブリッド車両に置き換える計画があることなど、具体的な取り組み事例を紹介した。

新規3路線、4延伸区間、合計19路線を計画

具体的なM-MAP2の計画内容については、タイ運輸省鉄道局のアティブー・チトラーヌクロ副局長が「M-MAP2とバンコクにおける鉄道政策」というテーマの講演で説明した。同氏はまずM-MAP第1版の概要について「2010年に承認され、合計14路線(計約553キロメートル)の開発が計画されている。現在、10路線が運行中で、4路線が開発中だ」と説明し、「レッドラインの延伸2区間について、入札準備を進めている。具体的には、①ランシット駅〜タマサート大学ランシット校駅の区間(8.84キロメートル)と、②タリンチャン駅〜シリラート病院駅〜ナコーンパトム県サラヤー駅の区間(20.5キロメートル)だ」と報告した。

現在運行中のバンコクの鉄道ネットワーク(提供:JICAタイ事務所)

現在運行中のバンコクの鉄道ネットワーク(提供:JICAタイ事務所)

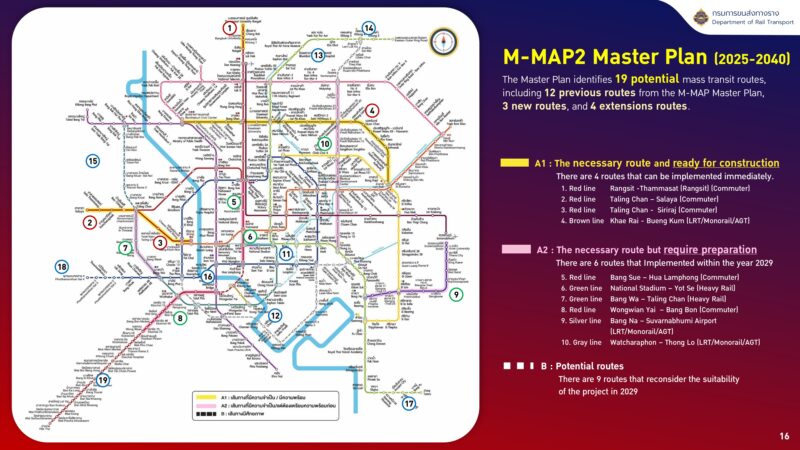

同氏によればM-MAP2は、2017年にJICAの支援を受けて策定を開始。対象期間は2025~2040年で、M-MAP第1版の鉄道網を郊外にも拡張する計画だ。計画の目的はキャパシティ向上による交通渋滞の緩和、より広範囲の地域のカバー、手頃な移動コスト、複合一貫輸送の実現や利便性向上、接続性の向上を図ることだとしている。

さらに同氏は、「M-MAP2では、合計19路線を計画している。これはM-MAPから引き継がれた既存の12路線、新規3路線、そして4延伸区間から構成される」と明かした。新規3路線は、①ブラウンライン:ケーライ駅〜ラムサーリー駅(ブングム)、②グレーライン:ワッチャラポン駅〜トンロー駅、③シルバーライン:バンナー駅〜スワンナプーム国際空港−の3つだ。

M-MAP2で計画されている路線図(提供:JICAタイ事務所)

M-MAP2で計画されている路線図(提供:JICAタイ事務所)

M-MAP2の実現により、2040年までに、利用者数が2023年の170万人から340万人に増加し、鉄道利用者の割合も2023年の4.33%から7.01%に上昇すると見込まれている。

日本のTOD成功事例を紹介

本イベントでは、M-MAP2をベースとした都市鉄道開発には、TODの考え方を用い実践することの重要性が強調された。まず、政策研究大学院大学(GRIPS)名誉教授の森地茂氏が「日本の経験に基づく都市鉄道開発とTOD」をテーマに登壇。東京首都圏の鉄道志向型都市構造を紹介した上で、「TODの目的は、①郊外の住宅地の開発による鉄道利用者数の増加、②都心部の開発によるオフピーク・休日需要の増加、③郊外地域の開発による都市から郊外への移動需要の増加−などだ」と説明した。

一方、アジアの大都市におけるTOD開発の課題として、「自家用車から鉄道への移行を促す政策とインセンティブの設計や、高所得者にも利用してもらえるようなファーストクラス車両などの導入が必要」と指摘した。また、多くの都市鉄道プロジェクトは、鉄道事業と都市開発権を組み合わせた PPP(官民連携)スキームに基づいていると述べ、「多くのTOD計画は駅周辺の開発にとどまっているが、巨大都市においては、階層的な都市鉄道網と、副都心に対応したTOD開発が必要だ。鉄道インフラへの初期投資は多額だが、都市開発による利益は長期的に大きくなることを理解する必要がある」と強調した。

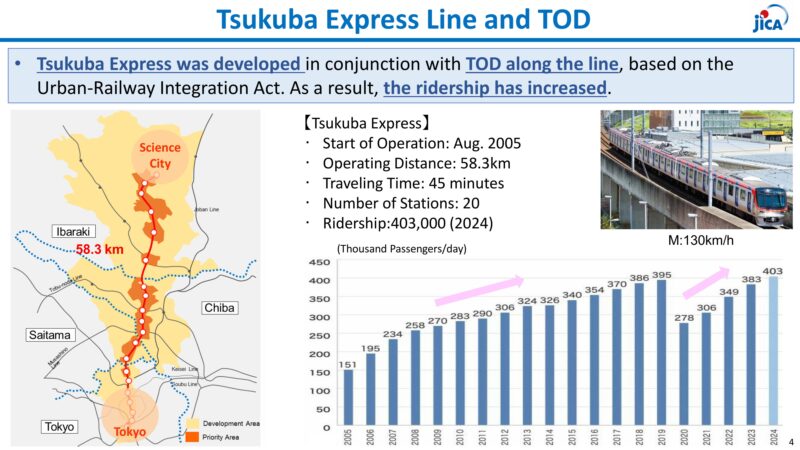

さらに、JICA専門家である古橋隆昭氏が「つくばエクスプレス線」の事例を紹介した。この鉄道路線は、東京都の秋葉原駅と茨城県のつくば駅を45分で結ぶ路線で、アカデミーハブとして開発された。その結果、利用者数は継続的に伸びており、2005年の開業当初は1日あたり約15万1,000人だったが、2024年には1日あたり約40万3,000人に達したという。同氏は、「この路線は、通勤路線であることや大学付近の立地など、いくつかの観点からM-MAP2のレッドラインと似ている」とし、レッドラインにおけるTODの可能性についても言及した。

つくばエクスプレスとTOD(提供:JICAタイ事務所)

つくばエクスプレスとTOD(提供:JICAタイ事務所)

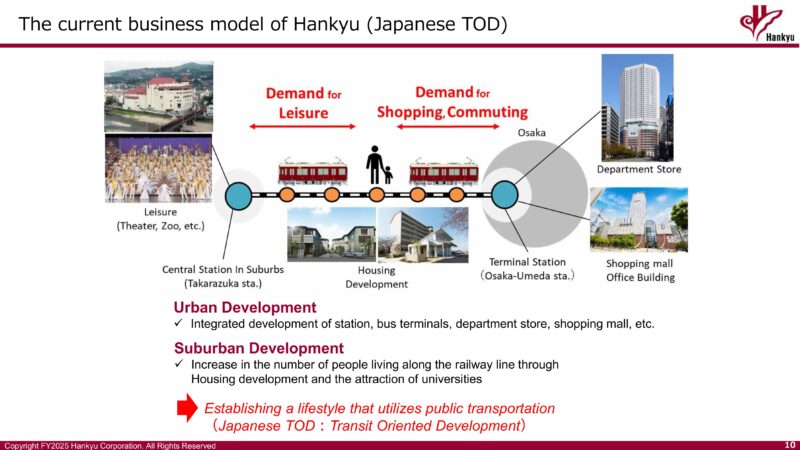

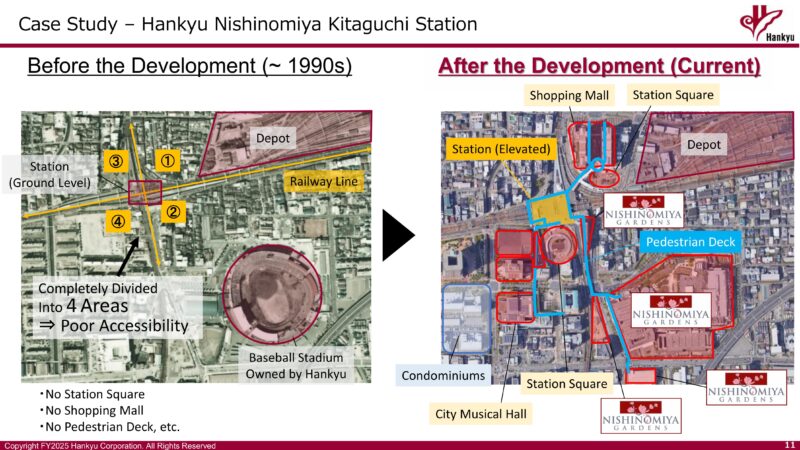

また、阪急電鉄の上村正美専務取締役が登壇し、同社の社歴について、「鉄道沿線における住宅開発から始まり、郊外地域におけるレジャー施設の整備、阪急デパートの開業まで、人が集まる場所を作ることで乗客を増やすという考え方を軸にしてきた」と解説。さらに同氏は、現在の同社のビジネスモデルとして日本式TODの取り組みを説明し、「阪急西宮北口駅」の成功事例取り上げ、「駅周辺には商業施設やコンドミニアムが並び、各施設を結ぶ連絡通路やタクシーやバスのフィーダー交通も整備されている」と説明した。

阪急電鉄によるTODの解説(提供:JICAタイ事務所)

最後のQ&Aセッションでは、参加者からさまざまな質問があり、その一つは「日本のTOD成功事例をタイにどう適用できるか」という質問だった。専門家は、タイでは各機関がそれぞれ異なる責任を持っており、日本のUR都市機構ような全体を統括する機関が存在しないため、調整がより難しいという課題を指摘した。