最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

国際協力の分断防ぐ静かな声 ~気候対策、揺り戻しの先へ(1)~

公開日 2025.09.05

【NNA掲載:2025年4月22日】

第2次トランプ米政権による気候変動対策の揺り戻しが、アジアにも到来している。トランプ大統領は気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」の再離脱に署名し、東南アジアなどの新興国を支援してきた米国際開発局(USAID)の活動も停止した。USAIDの停止は気候変動対策を含む国際協力の分断を招き、現地職員らの職も奪った。これに対し、環境起業家は「科学が政治によって沈黙させられると、誰も得をしない」と語り、元職員らに雇用の提供を申し出た。

トランプ米政権の気候変動対策の揺り戻しはアジア諸国にも影響を与えている。写真はインドネシア西ジャワ州ブカシで発生した洪水被害を受け、ゴムボートで避難する住民=4月12日(アンタラ通信)

トランプ米政権の気候変動対策の揺り戻しはアジア諸国にも影響を与えている。写真はインドネシア西ジャワ州ブカシで発生した洪水被害を受け、ゴムボートで避難する住民=4月12日(アンタラ通信)

「次の道に向かいます」。インドネシアやベトナム、フィリピンなどの東南アジア諸国では、USAIDの元契約職員やパートナー企業の元社員が新たな職を求めている。インドネシアで求職中のある男性は「USAIDの気候変動関連のプロジェクトで働いていたことは事実だ」と認めた。だが、解雇の経緯やトランプ政権への意見を尋ねると口を閉ざした。

別のUSAIDプロジェクトで働いていた男性は「重要な活動に貢献できたことを誇りに思う」とした上で、「突然の事業終了は深刻な失業を生んだ。われわれの政府でさえ十分対応できていない」と述べた。気候変動対策を進める立場にいた人たちは、職探しに追われる中で米政府の政策転換には発言を控えざるを得ない「サイレント・マジョリティー(声なき多数派)」に陥っているように映る。

東南アジアの事業も停止

トランプ大統領は1月20日の就任直後、「米国の利益に一致しない」として対外援助の90日間の停止を発表した。その後、USAIDの職員の大半は休職となり、一部機能が7月1日までに国務省に再編されることとなった。

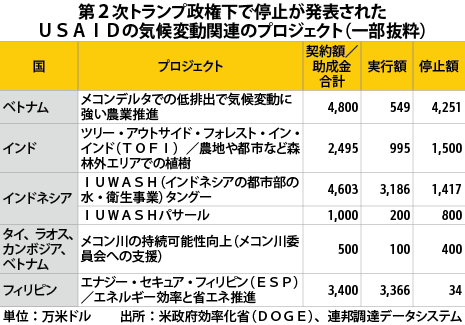

USAIDの解体を主導するのは、実業家イーロン・マスク氏が率いる政府効率化省(DOGE)だ。DOGEによれば、東南アジアでのUSAIDの気候変動対策事業は、ベトナムでの気候変動に強い農業推進プロジェクト(助成金4,251万米ドル=約60億5,300万円)が停止となった。インドネシアでも都市の水道インフラ整備などを手がけるプロジェクト「IUWASH」の少なくとも2件(2,217万米ドル)が契約終了のリストに含まれた。

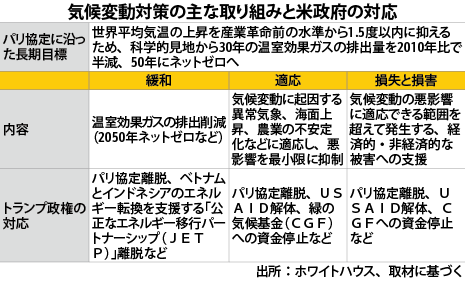

東京大学サステイナブル社会デザインセンターの亀山康子センター長(教授)は「気候変動対策は温室効果ガスを減らす『緩和』と、影響に対処し被害を少なくする『適応』がある。だが、トランプ政権は民間資金が入りにくい適応策や『ロス・アンド・ダメージ(損失と損害)』(気候変動の悪影響に適応できる範囲を超えて発生する被害)への人道支援の予算を削減している」と指摘する。

東京大学未来ビジョン研究センターの高村ゆかり教授も「USAIDの解体・縮小となると、途上国の排出削減策や気候変動への適応策の支援で大きなインパクトが出てくる。USAIDは単に資金を出すだけでなく、途上国の現地のニーズに合わせた能力構築などを含めた多様な支援をしてきたためだ」と話す。

「幻滅への最善策は『行動』」

米政府は2月3日、USAID解体の根拠として示した「浪費と乱用の一例」でベトナムの電気自動車(EV)のために250万米ドルを資金援助したと説明した。

これに対して、米紙ワシントン・ポストは同月7日のファクトチェック記事で、政府の説明が誤りだと報じた。実際には同資金は、ホーチミン市とダナン市の先進的な分散型エネルギーシステム向けの有望な新製品やビジネスモデルを持つ組織に最大10万米ドルを提供する基金だったと指摘している。

こうしたファクトや科学を軽視した政策決定に対し、インドネシアに拠点を置く環境起業家は匿名を条件に「科学が政治によって沈黙させられると、誰も得をしない」と憤る。

同起業家は「米政府の多くの優れたプログラムに支えられてきた優秀な人材に、今後も活躍の機会を与えたい」と述べ、USAIDの環境事業に従事し失業した人々に雇用や人脈を提供した。ほかにも同じ行動に出た起業家仲間がいて、肯定的な反応が得られたという。

またこの起業家は、「米国が財政的・政治的に国際援助から手を引けば、他国でも同様の揺り戻しが起きるリスクがある」とし、「米国がリーダーシップを発揮できない今、グローバルサウスの新たなリーダーを緊急に支援する必要がある。インドネシア、インド、ブラジルといった国々は、過去にも優れた環境リーダーシップを発揮する能力を示しており、今後もできるはずだ」と強調した。

その上で、気候危機下にある「サイレント・マジョリティー」に向けて「幻滅への最善の対応は『行動』、無関心への最良の対策は『協力』だと信じている。戦い続け、前進し続けよう」と語った。(京正裕之)

<解説>

「89パーセント・プロジェクト」

4月22日は地球環境を考える「アースデー」だ。今年は21日からの1週間に世界中の報道機関がジャーナリストが気候変動関連の記事を集中的に発信する「89パーセント・プロジェクト」が展開されている。同プロジェクトを主導しているのは、19年に立ち上げられた気候変動のジャーナリズム組織「カバリング・クライメート・ナウ(CCNow)」。

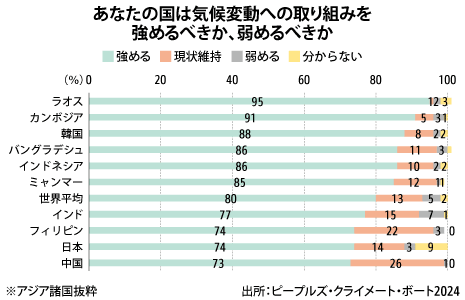

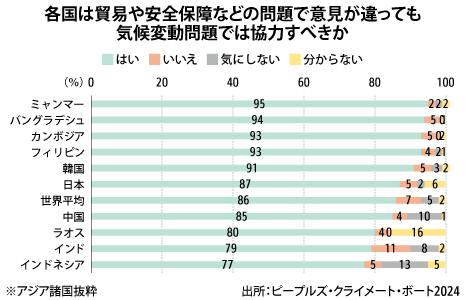

同組織の共同創設者マーク・ハーツガード氏は、「世界の80~89%の人々が自国の政府にもっと強力な気候変動対策を講じてほしいと望んでいるが、自分たちが多数派であることに気付かず、『サイレント・マジョリティー』にとどまっている」と語る。

同プロジェクトが根拠とする科学研究の1つである、気候変動に特化した科学誌『ネイチャー・クライメート・チェンジ』に24年に掲載された論文によれば、125カ国の約13万人を対象に実施した調査で、自国政府に気候変動対策を求める割合は89%に達していた。一方、多くの人が、周囲は気候行動に積極的ではないと誤解し、アクションを起こさないという認知のギャップを意味する「多元的無知」が存在すると指摘する。

また、国連開発計画(UNDP)と英オックスフォード大学が主導し、23~24年に77カ国・地域の7万3,765人に実施した気候意識調査「ピープルズ・クライメート・ボート」では、「あなたの国は気候変動への取り組みを強めるべきか、弱めるべきか」との設問に対し、80%の人が「強めるべき」と回答した。特に、ラオス、カンボジア、バングラデシュ、インドネシア、ミャンマーといった新興国で回答割合が高かった。

※別途、NNA POWER ASIAの購読サービスの契約が必要です。

>>本連載「タイビジネスインサイト」の記事一覧はこちら