自動車産業の変革期 ~タイはハブの地位を保てるか~

公開日 2025.02.10

タイの資源事情を鑑みたノウハウの適合を

次に、「循環型経済とエコシステム」をテーマとした第三部パネルディスカッションが行われた。モデレーターである中央大学経済学部の佐々木創教授は、各登壇者に自社の循環型経済の取り組みについて質問した。

いすゞ自動車カーボンニュートラル戦略部門の古川和成上級副社長は「われわれは60年以上前にタイに工場を設立し、ピックアップトラックや商用車を生産・輸出している。年間生産台数は40万台、うち25万台を輸出しており、地場のサプライヤー361社と連携しながら、90%以上の部品をタイ国内で調達している」と会社概要を紹介。

持続可能な社会の実現に向けた取り組みとしては、「BEVトラックのバッテリーを充電済みバッテリーに交換できる『バッテリー交換式EVソリューション』を導入している。従来の固定式EVが抱える長時間充電や高コストといった課題を解決するため、バッテリー交換方式で経済合理性および使い勝手の向上を目指している。そして、バッテリーの劣化状況の確認とトレーサビリティに焦点を当てたバッテリー再利用技術の開発を検討しているほか、バッテリーのセカンドライフとして、再生可能エネルギーの電力備蓄なども考えている」と説明した。

タイ工業団地公社 (IEAT)のブッパー・ガウィンバシン副総裁は「昨年11月に導入された産業省による『廃棄物・未使用物管理規則2023年』では、単に廃棄物を処理施設に出すだけでなく最終処分まで管理することが企業に義務付けられた。われわれとしても廃棄物のトレーサビリティ強化のため、工業団地から出る廃棄物を追跡するプラットフォームの開発を進めている」と回答。

国家金属・材料技術センター(MTEC)のタームサック・スリキリン事務局長は「われわれは官民を支援する調査機関という立場であり、業務におけるコスト削減と効率化に重点を置いている」と回答した。

佐々木教授による次の質問「循環型経済を実現するためには、どのような取り組みが必要か」に対し、古川上級福社長は「リサイクル推進にあたっては、適切なコンセプトと技術の導入が重要だ。日本で確立されたノウハウも、タイの資源事情に合わせて適合させる必要があるだろう」との見解を示した。

ブッパー副総裁は「われわれは循環型工業団地の設立を進めており、2029年までの完成を目指している。インフラ整備や法規制の強化に加え、廃棄物のトレーサビリティの向上を図り、より効率的な資源循環を実現していきたい」との考えを述べた。

タームサック事務局長は「使用場面が業界内に限定されない汎用性のある素材を開発し、リサイクル素材の品質を管理することが大事だ。市場規模の拡大、法改正、追跡システムの開発なども必要だろう」と回答した。

水素の実用化は、輸送コストやインフラ、地産地消が鍵に

続いての「次世代自動車: 水素、合成燃料、バイオ燃料の可能性」をテーマとした第四部パネルディスカッションでは、モデレーターである東京大学の河野龍興教授は次世代燃料技術の現状と市場へのインパクトについて、各登壇者に意見を尋ねた。

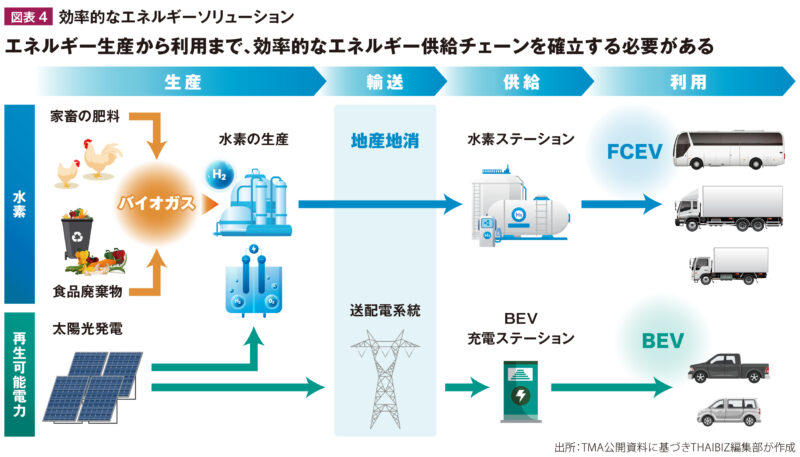

まず、トヨタ・モーター・アジア(TMA)の高井良之副社長は「カーボンニュートラルに向けた、業界を超えてコラボレーションできる可能性のある領域は①カーボンニュートラルな物流を実現するためのモビリティの開発、②ソフトウェアなどを利用するコネクティッド技術を利用した物流と人の移動の効率の向上、③再生可能エネルギーの活用とエネルギー管理ーの3つだ」とした上で、③の具体的な内容について「タイでは太陽エネルギーが豊富と言われているが、家畜の糞や食品残渣が原料となるバイオガスも豊富なエネルギー源と考えられる。TMAは昨年からチャロン・ポカパン(CP)グループと協業し、鶏糞や食品残渣から発生するバイオガスで水素を製造し、燃料電池車(FCEV)の燃料として利用する実証事業を行っている」と説明。

実証事業を通じて判明した課題として「輸送コストを含めた高いコスト」を挙げ、「カーボンニュートラル社会を実現するためにはエネルギーコストの削減が非常に重要だ。輸送コストについては、地産地消すれば抑えられるだろう」との認識を示した(図表4)。

本田技研工業の執行職を務める伊藤慎介氏は中国のEVとバッテリーの過剰供給が各国にさまざまな反応を引き起こしている状況を解説した後、「タイを含むアジア太平洋地域では、ホンダの四輪車のシェア率は5.7%、二輪車のシェア率は80%以上であり、われわれにとって極めて重要な市場だ。2040年までにEVとFCEVの製造を100%にすることを目指しているが、現在のインフラは次世代燃料にまだ追い付いていない」との見方を示した。

また、各国のバイオ燃料の実用化については、「燃料の質と量産、自動車との適合性、既存のガソリンスタンドの汎用性といった問題がクリアできれば、現実的な解決策になるかもしれない」とコメントした。

続いて、産業用ガス大手の米系バンコク・インダストリアル・ガス(BIG)で気候技術担当副ディレクターを務めるポンサック・ルアンチンダラット氏は水素が次世代燃料となりうる可能性について、「商用輸送分野、特に大型トラックなどの長距離輸送では可能性があるだろう」としつつ、「実用化にあたってはコスト削減とインフラ整備が鍵を握るだろう」との見解を述べた。

エネルギーシフトにあたっては、全体のバランスを見ることが重要

タイのエネルギー省エネルギー政策計画事務局(EPPO)のワッチャリン・ブーンヤリット副局長は「国のエネルギーの約3分の1を占める運輸部門は、カーボンニュートラル実現の鍵を握っている。最新の国家エネルギー計画では、石油と液化石油ガス(LPG)の削減とともに、電動化、水素や持続可能な航空燃料(SAF)といった次世代燃料の推進を目指している。バイオディーゼルやエタノールなどのバイオ燃料に加え、水素を電車や飛行機、海運などに利用する取り組みも行っていく。政府はコストと安定した供給のバランスを重視し、今後20年かけて段階的にエネルギーシフトを進める方針だ」とアピールした。

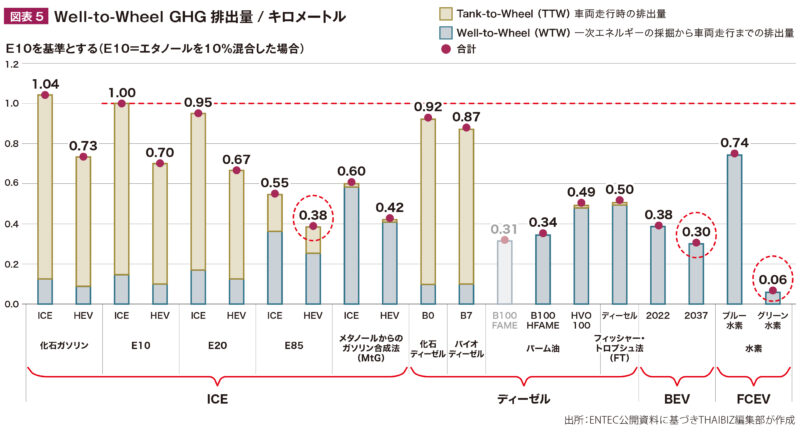

タイ国立エネルギー技術研究所(ENTEC)のスミットラ・チャロットロートクン事務局長は「バイオガスや直接空気回収技術(DAC)を通じて生み出される二酸化炭素(CO2)を再利用することで、さまざまな燃料として利用できる」と合成燃料の強みを説明し、「Well-to-Wheel(一次エネルギーの採掘から車両走行まで)の視点から行った調査によれば、エタノールを85%混合した『E85』を利用するHEVはBEVと同レベルでのGHG排出量を削減できるが、E85の値段は高く、政府が補助金を出す必要があったため、タイでは成功しなかった(図表5)。将来的にネットゼロを達成するためには、GHG排出量が最も少ないグリーン水素を利用するFCEVの導入が重要だろう」と、エネルギーシフトにあたっては一次エネルギーも含めて全体のバランスを見ることの大切さを強調した。

フルスケールで議論し、官民で協力を

最後に閉会の挨拶として、まず在タイ日本国大使館の大鷹正人大使が登壇。タイの自動車産業の未来を考えるにあたっては「EV生産、バッテリー製造、燃料、地政学的な問題など全ての要素を取り入れたフルスケールの議論が求められている」ことを強調。フォーラムで議論された内容を総括した上で、「スピーカーの多くが『バランス感覚』の大切さを訴求しており、今後の日タイのパートナーシップにおいても、このキーワードが重要となるだろう」との見解を述べた。最後に「常にビジネス潮流の移り変わりを鑑みた上で、最適な選択を検討する必要がある」とし、本フォーラムが新たなアップデートの機会となったことを確認した。

次に、ピヤパック・シーチャルーン外務省東アジア局長が「60年にわたる日タイの協力が自動車産業で重要な役割を果たしてきたが、技術や市場の変化に伴い、官民ともに競争力維持のための戦略調整が必要となっている」と強調。「課題はあるものの、革新の機会と見なし、ネットゼロの目標に向けて様々な取り組みを行っている。また、タイ外務省は本フォーラムで提案された内容をEIDに展開し、あらゆるセクターとの協力のためのプラットフォームとしていく」と訴えた。