THAIBIZ No.157 2025年1月発行日タイ企業が「前例なし」に挑む! 新・サーキュラー エコノミー構想

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

最新記事やイベント情報はメールマガジンで毎日配信中

「外国人事業許可証」を取得した事業(その2)

公開日 2025.01.10

タイ進出を新たに検討する企業だけでなく、進出済みの企業にとっても、タイでのビジネスにおけるもっとも重要なルールの一つが外資規制です。タイで自社が実施する事業は何か、その事業は外資規制をクリアできるのか、それによってタイ子会社の資本戦略や組織構造も大きく変わってきます。

外資規制の基礎から応用までをご説明する本連載は、本稿が最終回となります。

「FBL取得は困難かつレアケース」なのか

日系企業が外資規制に抵触する事業を実施したい場合に、外国人事業許可証(FBL)を申請すべきかどうかについて、相反する2つのコメントが聞かれることがあります。一つは「取得のハードルが高いので申請しても無駄」、もう一つが「そこまでハードルは高くないから申請すべき」です。どちらがより事実に近いと言えるのでしょうか。

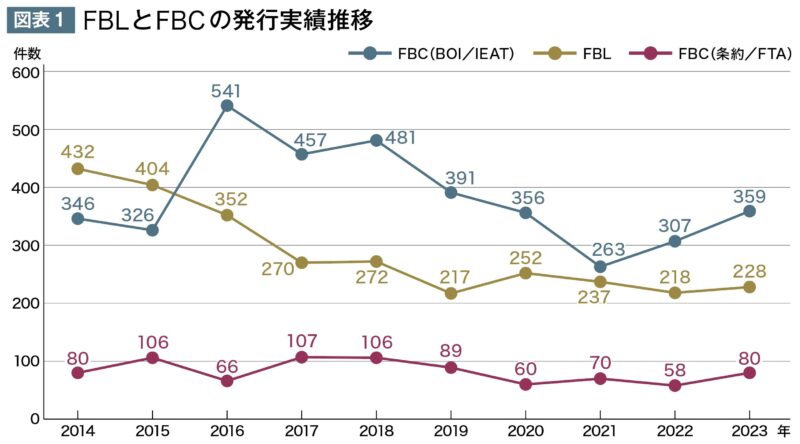

図表1は、過去10年間のFBLと外国人事業証明書(FBC)の発行実績を示したものです。FBCのうち、性質も根拠規定も異なる「条約/FTAに基づくFBC」を除いた、「タイ投資委員会(BOI)/工業団地公社(IEAT)に基づくFBC」と比較しても、FBL発行実績は決して極端に少ないものではありません。直近では少し差があるものの、年によっては拮抗しており、かつてはFBLの方が多数だった時期もあります。

件数で見ても、FBL発行は直近でも月平均20件程度と、相応の実績が出ています。「FBCは取得が容易で一般的だが、FBL取得は困難でレアケース」という漠然としたイメージに反して、実は両者の発行頻度は、大きな違いがないとも言うことができます。

出所:タイ商務省資料より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

出所:タイ商務省資料より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

こうした事実にかかわらず、なぜFBL取得のハードルは高いと言われるのでしょうか。主たる理由は、前回ご紹介した通り、取得可能性が高いことを予め推測できるFBCに対して、FBLは申請してみなければ結果が分からない点です。明確な要件が示されているBOI(FBC)に対して、FBLはガイドラインがあるに留まり、そのガイドラインも絶対的な基準という訳でもない点も、不確実性を助長しています。

申請に要するコストについても、BOI(FBC)は原則として「投資額100万バーツ以上」という現実的な数字が示されているのに対して、FBLは事業規模によっては多額の増資が求められ、かつ必要額の算出がそれほど容易ではないことも心理的なハードルを引き上げています。

審査に要する期間も、具体的に想定がしやすいBOI(FBC)に対して、FBLは申請受理までの期間を含め予見が難しく、場合によっては半年から1年近くかかることもあるようです。「多大な時間を掛けたものの結局、取得できなかった」ということでは事業計画にも多大な影響を及ぼすでしょう。

こうした背景からは、FBLの申請については、決して闇雲に行うべきものではなく、予め取得可能性について慎重に検討すべきものと言えます。他方、検討の結果、取得可能性が高いと判断できるものについては、決して不可能なチャレンジということでもありません。FBL取得が非常に難しいという一般論や、簡単だという属人的経験談に惑わされず、客観的な情報に基づき冷静に判断することが必要です。

タイにおいて「外資企業」が実施可能な事業とは

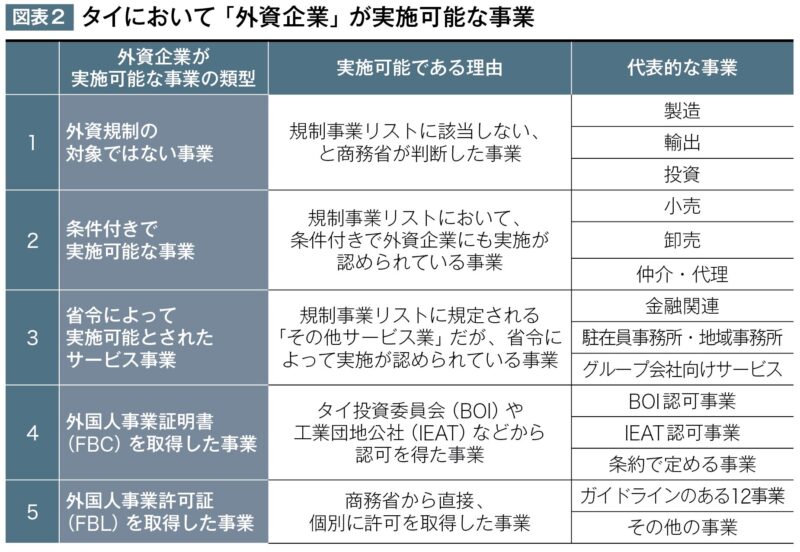

改めて、日本企業のタイ現地法人が、外資比率50%以上の「外資企業」として、タイで実施できる事業を整理します。

出所:タイ商務省資料より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

出所:タイ商務省資料より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

一つ目は、規制事業リストに該当しない、すなわち「その他サービス業」にも該当しないと商務省が判断している事業です。これには、「製造」「輸出」などが該当します。ただし、タイ政府が考える「製造」や「輸出」と、我々日本人が考える「製造」や「輸出」が、必ずしも一致しない可能性があることには留意する必要があります。また「投資」の他、最近では「発電」もこれに該当するなど、個別の判断事例が積み重なる点も注目されます。

二つ目は、規制事業リストにおいて、条件付きで外資企業にも実施が認められている事業です。これには「小売」「卸売」などが含まれます。ただし実施においては、「農産物」や「カーボンクレジット」は、たとえ販売であっても「小売」「卸売」に該当しない、など商務省の判断や条件を正しく理解することが求められます。

三つ目は、「その他サービス業」でありながら、省令によって例外が認められている事業です。ここには「グループ会社向けサービス」などが含まれます。これも「グループ向け」であればどのようなサービスでも実施可能ということではなく、例えば「グループ会社向け融資はできても、キャッシュプーリングはできない」、など詳細は要確認です。

四つ目は、BOIやIEATなどから認可を得た事業です。この場合、外資企業として実施可能であることを商務省から認められ、外国人事業証明書(FBC)と呼ばれる書類を取得します。BOIやIEATの求める要件さえ満たせば、FBCの取得は容易ですが、当然ながら事業範囲は限定されます。

最後に、商務省から直接、個別に許可を取得した事業です。この場合は、商務省から外国人事業許可証(FBL)を取得します。一般論として、許可取得のハードルは高いことが知られていますが、そのハードルの高さは事業内容によって異なることは、前回と今回でご紹介した通りです。

本連載ではここまで19回にわたり、タイの外資規制について、極力タイ政府によるタイ語資料の原文にあたりながら、順を追ってご紹介してきました。ここまで詳細かつ分かりやすくお示しした資料は、日本語はおろか、タイ語や英語でも他にないと自負しておりますので、ぜひ日系企業の皆様のタイ事業のご参考にしていただければ幸いです。

ただし外資規制にかかわらず、法制度や解釈、運用については、常に変化する可能性があります。本連載で基本的な考え方を押さえた上で、実際のご判断の際には、専門家等にご相談いただくことをお勧めいたします。

MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

ASEAN域内拠点を各地からサポート

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のシンクタンク・コンサルティングファームです。国や地方自治体の政策に関する調査研究・提言、 民間企業向けの各種コンサルティング、経営情報サービスの提供、企業人材の育成支援など幅広い事業を展開しています。

Tel:092-247-2436

E-mail:kazuki.ikegami@murc.jp(池上)

No. 63 Athenee Tower, 23rd Floor, Room 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand