相互利益の精神を未来へ 〜 TPA29から始まる日タイ共創の新章

公開日 2025.11.10

タイ産業の高度化を支える日系企業の挑戦

独自の技術力や現場改善のノウハウを武器に、タイ産業の高度化に挑む日系企業。ここからは、TPAと共に未来のタイ産業を切り拓く、日系企業2社の取り組みを見ていく。

サイアムヤマトスチールの脱炭素化への挑戦

タイ最大の形鋼メーカーであるサイアムヤマトスチール(以下、SYS)は今年5月、TPA主催の「タイ・日本脱炭素化賞(TJDA)2025」において、金賞2部門と最高賞である工業大臣賞を受賞した。CO2削減に直結する技術革新と、他社での再現性が高い取り組みが評価された結果だ。

同社は「グリーンスチール」メーカーへの転換を目指し、クリーンエネルギーの導入や資源管理の高度化を進めている。脱炭素化の取り組みや、TPAを通じた日タイ連携について、同社のジェサダ・プランマニー社長に話を聞いた。

グリーンスチールメーカーへの転換

SYSは、大和工業と三井物産、サイアム・セメント・グループ(SCG)、タイ住友商事、タイ国三井物産の合弁により1992年に設立された。タイで初めて熱間圧延による形鋼の製造を開始して以来、30年以上にわたり国際規格に準拠した高品質な鋼材を提供し、国内の建設需要やインフラ開発を支えてきた。

ジェサダ社長は「近年は環境負荷低減に向け、省エネの徹底や再生可能エネルギーの導入、代替原料の活用などを推進しており、2030年までに2013年比でCO2排出量21%削減という目標を掲げている」と説明する。

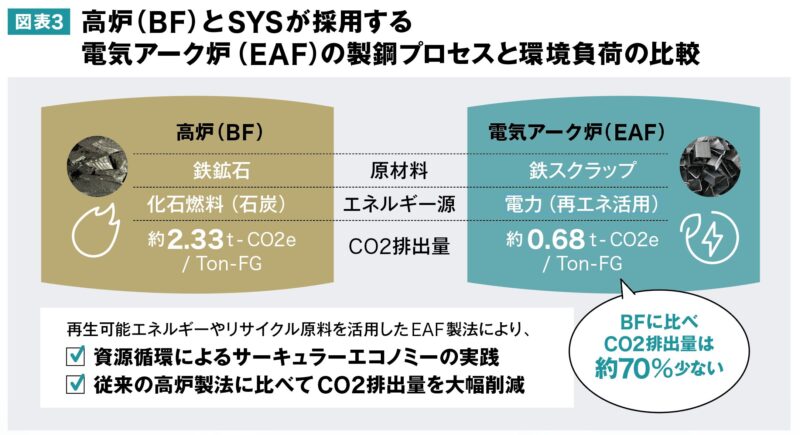

さらに、「環境に配慮した『グリーンスチール』メーカーへの転換は、われわれの持続可能な成長戦略の核である。こうした取り組みを通じて、高品質な鋼材の供給とカーボンニュートラル達成の両立を目指している」と語る(図表3)。

出所:SYSの公開情報をもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:SYSの公開情報をもとにTHAIBIZ編集部が作成

日本式「継続的改善」が競争力の基盤に

SYSの成長を語る上で欠かせないのが、日本からの技術移転と支援である。創業期には大和工業から駐在員が派遣され、鉄鋼の製造方法や品質向上の技術指導が行われた。日本式の「継続的改善」の考え方が根付いたことは、同社の競争力の基盤となっている。

「大和工業グループで定期的に開催される『ヤマト・テクニカル・カンファレンス』では、各拠点が成果や課題を持ち寄り、知識を共有している。これがグループ全体の持続的な成長と組織全体の効率化にもつながっている」とジェサダ社長は明かす。

TJDA2025受賞、協働が生んだ成果

SYSが今年5月に開催されたTJDA2025で評価されたのは、電気アーク炉(EAF)の最適化プロジェクトである。TJDAは、温室効果ガス(GHG)排出削減において再現性のある具体的な成果を上げた企業や団体・組織、プロジェクトを表彰するものだ。

ジェサダ社長によると「製造プロセスを熟知したベテラン社員がエネルギー消費に影響を与える重要なパラメータを選定し、デジタル技術やAIに強みを持つ若手社員が鉄スクラップの投入量や電力、化学エネルギー、集塵機の吸引力などのリアルタイムの生産データを解析し、最適な溶解パラメータの予測・調整を行った」という。

さらに大和工業との積極的な知見共有も実施し、タイの産業環境に即したCO2削減の実践的アプローチを構築した。その結果、従来比で電力使用量を19%削減し、鋳鋼1トン当たり2kgのCO2排出削減に成功した。

今回の受賞は、世代や国境を超えた協働と技術の融合が生んだ成果といえるだろう。

TJDA2025の受賞の様子(写真:SYS提供)

TJDA2025の受賞の様子(写真:SYS提供)

日タイのベストプラクティスを融合したハイブリッド経営

SYSの強みについて、ジェサダ社長は「当社は日本式の品質基準や国際規格の準拠、改善手法と、SCGから学んだマーケティングや人材育成、オペレーショナル・エクセレンスなどの知見を融合させることで、両国の強みを活かした経営が実現している」と強調する。

「変化の激しい現代のビジネス環境では、迅速な意思決定や経営判断が不可欠である。タイ市場の動向を的確に理解できるタイ人経営者の存在は、市場の変化に合わせて効果的かつ迅速に対応することを可能にし、われわれの強みとなっている」と同社長は付け加える。

現地社員が100%を占める同社の組織は、SCGから継承した透明性と公平性を重視する経営姿勢で成長してきた。一方で、大和工業からの日本人エンジニアや駐在員の継続的な派遣による技術支援とマネジメントが、一貫した事業運営と効率性の向上を支えている。まさに日タイ双方の強みを融合した現地化経営の成功例である。

TPAは持続可能な成長を導く「戦略的ツール」

SYSは長年TPA会員企業として、各種セミナーや人材育成プログラム、エネルギー分析など、幅広いサービスや活動に参加している。

TPA会員としての活動について、ジェサダ社長は「生産性向上や品質改善、戦略的マネジメントなど、さまざまな研修講座を通じて現場改善を学んできた。発表会やコンテストでは、成果を発表するだけでなく、他社との交流により、実践的な知見を得てきた。TPAは単なる知識や技術の提供機関ではなく、当社を持続可能な成長に導く『戦略的ツール』となっている」と評価する。

具体的な成果として「人材育成による組織力強化、CO2排出削減プロジェクトやエネルギーマネジメントの推進による環境負荷低減への貢献、日本式の品質改善の導入による製造現場の水準の向上」が挙げられるという。

日タイ協力の未来へ向けて

今後の日タイ協力について、「スマートファクトリーや環境配慮型生産、インダストリー4.0に基づく人材育成などの分野で、TPAのネットワークを基盤とした日タイの協力はさらに重要性を増すと考えている。TPAとの協力は、企業の国際競争力を高めると同時に、新たな成長機会を創出し、持続可能な事業展開の基盤を築くだろう」とジェサダ社長は展望を語った。

日本の製造技術や継続的改善文化を根付かせつつ、タイの文化や市場に合わせた現地経営で日タイの強みを融合した持続可能な事業運営を実現したSYS。同社の取り組みは、TPAが目指す「日タイ共創」の理想的なモデルを体現しているといえるだろう。

三菱電機FAが日タイ共創で描く、次世代のタイ産業ロードマップ

製造業の高度化は、単なる技術革新にとどまらず、官民・学術機関を結ぶエコシステムの構築が不可欠である。三菱電機ファクトリーオートメーションタイランド(以下、三菱電機FA)は、TPAとの連携を通じて、タイの製造現場に寄り添いながら、人材育成から最新技術の普及まで幅広く取り組んでいる。

同社のウィチアン・ガムスックカセムシー社長にタイの工場自動化(FA)の現状、TPAとの協力関係、日タイ産業の未来展望について話を聞いた。

DXと人材育成で、タイ産業の推進役へ

三菱電機FAは、FAシステムのトータルソリューションプロバイダーとして、製造業のDXを推進している。工場の自動化に必要な制御機器や産業用ロボット、監視制御システム(SCADA)、さらにFA技術とITを統合したソリューション「e-F@ctory」まで、一貫した製品・サービスを提供しているのが強みだ。

ウィチアン社長は「われわれは単にハードウェアを販売する会社にとどまらず、技術開発や人材育成、官公庁や教育機関との協力を通じ、タイの産業を持続的に発展させる推進役を担っていきたい」と語る。

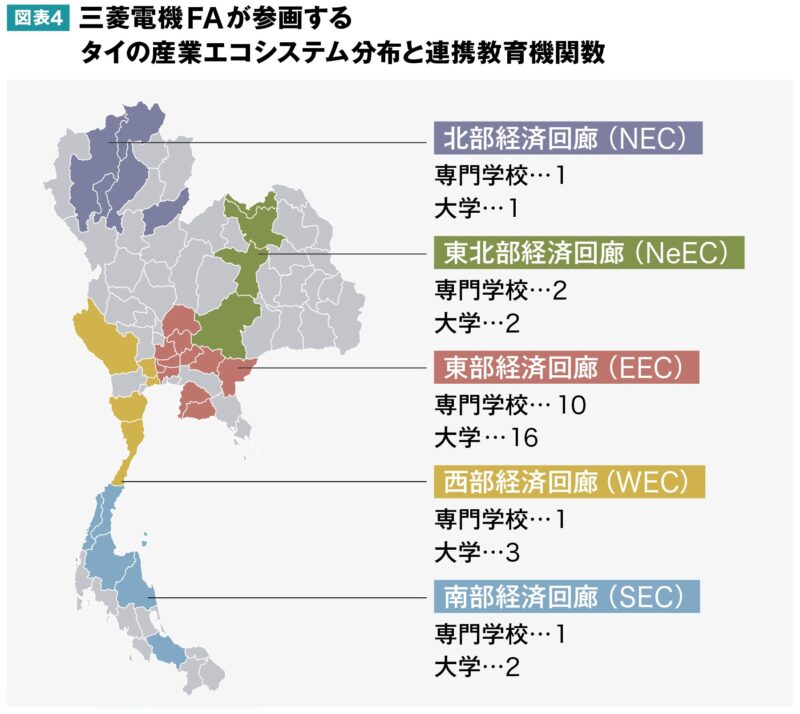

実際に同社は、タイと日本のパートナーと連携しながら、東部経済回廊(EEC)オートメーションパークの共同開発をはじめとする国家プロジェクトにも積極的に参画し、自動化の先にある本格的なDXの実現に向けたエコシステムづくりを加速している(図表4)。

出所:三菱電機FAの提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:三菱電機FAの提供資料をもとにTHAIBIZ編集部が作成

タイFA市場の現状と成長余地

タイのFA市場は、自動化・ロボット導入からDX・AIマニュファクチャリングへと着実に移行している。ウィチアン社長によると、タイの工場は大きく次の3つに分類される。

①半自動化、全自動化およびAI導入を進めている大規模工場

②プロセスの自動化途上の工場

③人手に依存している工場

「日系企業のサプライチェーン上にある中小企業の自動化率は約10%にとどまり、市場には大きな成長余地がある。一方で、人材やマネジメント知識、資金面での制約に加え、政府の支援策が限定的であることが、自動化の普及を妨げる要因の一つだ」と同社長は指摘する。

しかし、展望は明るい。「多くの設備が更新時期を迎えており、企業の投資意欲は依然として高い。またコロナ禍以降のわずか2年半で、リスキリング・アップスキリングによる産業人材が1万人以上輩出されている。これは、プリント基板(PCB)・プリント基板アセンブリ(PCBA)やスマートエレクトロニクスなど、次世代の新Sカーブ産業分野を推進する上で重要な原動力となるだろう」と期待を示す。

投資家が求める人材基盤を強化

三菱電機FAは、2019年に設立されたEECオートメーションパークの創設メンバーとして参画している。同パークはEEC事務局、TPA、ブラパー大学、民間企業などによる産官学の協力枠組みに基づいて運営されており、同社はハードウェアやソフトウェアなどの技術提供に加え、研修カリキュラムの開発を担っている。

ウィチアン社長は「同パークは、産業人材の育成の場であり、さらに実際の現場を模したデモンストレーションの場としても機能している」と語る。

同パーク設立の背景には、新産業への投資誘致を目指す国家戦略がある。タイ政府は当初、税制優遇を打ち出したが、投資家が重視したのは「エネルギー・水・人材」の3要素だった。タイはエネルギーや水のインフラ面では強みを持つ一方、新産業を支える人材育成に課題があった。

ウィチアン社長は「われわれはカリキュラム開発や研修に積極的に関与し、タイが次世代の産業ニーズに応えられる人材基盤を備えていることを投資家に示す役割を担っている」と明かす。

産業界のトレンドに沿ったTPAとの協力

三菱電機FAとTPAの協力は長年にわたって続いており、果実収穫ロボットや救助ロボットなど、実際の産業課題を反映した多様なロボットコンテストを開催してきた。同社は機材や資金、技術的知見を提供し、日系企業のサプライチェーン強化とタイ産業の持続可能なエコシステム構築に寄与している。

TPAロボットコンテスト2025(写真:TPA提供)

TPAロボットコンテスト2025(写真:TPA提供)

近年は、「デジタライゼーション」と「脱炭素化」を軸にカリキュラム開発を強化している。ウィチアン社長は「特にスマートエレクトロニクス分野に注目しており、半導体サプライチェーンの要であるPCBおよびPCBA製造に対応するため、完全自動化ラインを模したトレーニングセンターを立ち上げ、人材育成に取り組んでいる。グローバル企業の生産拠点の移転などにより、今後タイに60以上の新工場建設が見込まれ、巨大なビジネス機会を秘めている」と語る。

ASEANで日系企業が競争力を維持するには

近年の産業構造の変化は、日本の製造業にコスト面で大きな影響を及ぼしている。従来、日本の自動車産業は品質やカイゼンを強みとしてきたが、中国や台湾が高速・大量生産、低価格を武器に攻勢をかける中で、コスト負担は避けられない課題となっている。

ウィチアン社長は「タイが引き続き強固な生産拠点であり続け、日本からの投資を惹きつけるには、より高度なコストマネジメントに対応できる人材育成が不可欠だ」と指摘する。さらに、「中国政府が資金やインフラ、人材まで包括的に企業を支援している現状を踏まえると、日本がASEANでの競争力を維持するためには、政府や日系サプライチェーン、教育機関と一体となった支援体制を構築し、新産業分野での明確なポジショニングを打ち出すことが急務だ」と警鐘を鳴らす。

TPAをハブとした日タイ産業発展の未来

ウィチアン社長は「タイの自動車産業が新規プレーヤーとの競争激化に直面する中、重要なのは現地パートナーとの共創を通じ、市場に即したイノベーションを創出することだ」と強調する。

また、「生活関連産業や高齢化社会への対応など、日本が伝統的に強みを持つ分野も引き続き成長の可能性が高い」と展望を語る。

その上で、TPAの役割にも期待を寄せる。「日本企業はTPAをハブとしたエコシステムを活用し、人材育成やカリキュラム開発、産業界への展開を進めることが可能である。TPAはタイ投資委員会(BOI)やEECのプロジェクト、さらには新興産業においても、人材と知識の両面で日系サプライチェーンに適合する人材育成に貢献できる」とし、「対話と交流を重ねることが新たなビジネス機会を生み、ひいては日本企業のみならずタイ産業全体の発展にもつながるだろう」と期待を示した。