【トップ対談 ジェトロ・バンコク×アユタヤ銀行】日タイビジネス70年の軌跡と未来への挑戦 次世代のASEANビジネスハブへ

公開日 2025.02.10

GXで創る未来!タイ・ASEANで新たな日本の活路を

タイにおける日系企業のプレゼンスの低下が囁かれるようになり久しい。中国企業の台頭や経済成長の鈍化など厳しい環境の中、今後日系企業のプレゼンスを向上させることはできるのか。日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)事務局長の藤岡亮介氏に、タイやASEAN市場での日系企業にとってのビジネスチャンスはどこにあるのか聞いた。

日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)事務局長

兼 海外産業人材育成協会(AOTS)バンコク事務所長

藤岡 亮介 氏

2013年経済産業省入省。同省にて通商及びエネルギー政策(電力システム改革、水素等)に従事した後、2022年にAMEICC事務局/AOTSバンコク事務所に出向。

キーワードは「環境×デジタル」

海外でのビジネス展開は、その市場を取り巻く環境、特に政府の政策に沿ったビジネス展開ができるかが一つの成功の鍵となる。タイにおいては、プラユット元政権下の2021年にバイオ・循環型・グリーン(BCG)経済が国家戦略に据えられた。「BCGという言葉自体は現政権ではあまり語られなくなったが、引き続きBCGはタイにおける重点分野だ」と藤岡氏は強調する。

一方、日本も2050年のネットゼロ目標に向けて、2022年に化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する「グリーントランスフォーメーション(GX)」の実現を国家戦略として打ち出し、日本企業が持つ優れた環境技術を世界に発信・展開していくことを推進している。

このような状況下で、「ASEAN諸国からは日本の技術に対する信頼と協力についての高い期待が寄せられている」と藤岡氏は続ける。

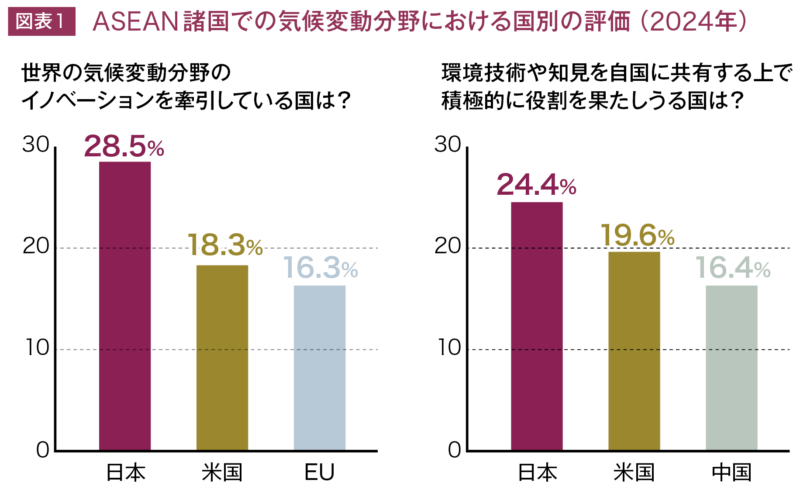

シンガポールのシンクタンク、ISEASユソフ・イシャク研究所が昨年9月に発表した東南アジアの気候変動問題に対する意識調査「The Southeast Asia Climate Outlook: 2024 Survey Report」によると、ASEAN諸国は「世界の気候変動分野のイノベーションを日本が最も牽引している国」と考えており、さらに「環境技術や知見を自国に共有する上で積極的に役割を果たしうる国」としても日本が最も評価されている(図表1)。

出所:ISEASユソフ・イシャク研究所のデータをもとにTHAIBIZ編集部が作成

出所:ISEASユソフ・イシャク研究所のデータをもとにTHAIBIZ編集部が作成

藤岡氏は、「グリーン分野はCO2や電気など目に見えない要素が多く、これらを管理・運用する上でデジタル技術との融合が重要となる。デジタル技術単体で見ると、米国や中国が世界を牽引しているが、グリーン分野に関しては日本が世界を一歩リードしているため、日本企業はその優位性やブランド力を生かしつつ、グリーンとデジタルを両輪で取り組むことで、ASEAN市場でのビジネスチャンスは広がるだろう」と期待を示した。

バイオ分野で日タイの未来志向型共創を実現

一方タイに焦点を当てると、注目分野は「バイオ関連分野」だとし、その理由として、①多様な生物資源(バイオマス)が豊富に存在すること、②石油化学産業が集積・発展していることの2つを挙げた。バイオマスから代替燃料や素材などの高付加価値製品を作るには、化学の基礎知識や技術が必要となるが、石油化学メーカーにはそれらに精通した人材が多く在籍している。

さらに、環境問題が喫緊の課題となっている今、石油化学業界は温室効果ガス(GHG)排出量削減に向けて、化石原料の低減・転換に迫られており、非石油事業へ積極的に投資している。

また日本企業にとっても、タイでのバイオ関連プロジェクトは魅力的な投資対象である。実際に、経済産業省が実施している「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」では、「タイ×バイオ関連」案件が複数採択されており、実現可能性調査(FS)や小規模実証が進行中であるという。

例えば、東レとタイの石油化学大手PTTグローバル・ケミカル(PTTGC)が、サトウキビやキャッサバの残さを利用し、繊維の原料となるナイロン66を製造するための技術の共同調査・開発を現在行っている。これは「タイから世界に通用するビジネスモデルを組成する好例の一つだ」と藤岡氏は評価する。

タイ企業との協業の鍵は、スピード感とマーケットイン思考

日本企業がタイ企業と協業する際には留意点もある。タイ企業の経営の特徴は、「トップダウンで意思決定を行い、スピード感を重視している点だ」とした上で、タイ企業とパートナーシップを組む際には、「そのスピード感にどれだけ対応できるかが鍵となる」と藤岡氏は強調する。

しかし、日本企業は一般的に意思決定に時間がかかるとされている。「理想は現地法人に権限が委譲されていることだが、それが難しい場合は現地の経営者や担当者が、日頃から本社と密なコミュニケーションを取り、自分たちがやろうとしていることをいかに理解してもらうかが重要となる。スタートアップにスピード感があるのは、本社や決裁者との距離が近く、それが日頃からできている場合が多いからであり、大企業でもスピード感を出すことは可能であると考える」と持論を展開した。

さらにタイ市場での成功には、「マーケットイン思考」を取り入れることも重要であるという。「日本企業は、良い製品・サービスを持っているが故にプロダクトアウト思考で製品や技術を売り込む傾向が強いが、タイ企業に明確なニーズがある場合は、ニーズにあった提案を的確にするべきだ」と提言する。

日タイの協力がもたらす未来

日タイ企業の協業について、藤岡氏は「タイ企業が持つASEAN市場のサプライチェーンとスピード感は、日本の技術と相互補完の関係にある」という。タイは人口減少に伴い、市場も縮小しているため、事業を拡大するには、国外へ出ていく必要があり、タイプラスワンとしてベトナムやカンボジア、ラオスなど近隣諸国へ進出し、市場を押さえている企業が増えている。

一方、日本企業は海外で技術を実装していきたいと考えている。米国や中国などの巨大市場と比べるとタイ市場は大きな市場ではないが、「タイ企業と組むことで新技術を迅速に市場へ投入し、ブラッシュアップすることができれば、タイから他国への事業展開も共に目指すことができ、非常に効果的だ」と展望を述べた。

質の高い投資でプレゼンス向上

タイやASEANの未来図について、藤岡氏は「ASEAN諸国はこれまで輸出を軸に経済成長をしてきた。トランプ関税による世界経済への影響が懸念される中、ASEANでは自由貿易をいかに維持し、経済成長できるかが重要なテーマとなる」という。

特に「タイは人口減少を背景に、これまで以上に自由貿易が重要となる国であり、ASEANの中でも多国間協力枠組みの中でイニシアチブを取っていかないと今後の経済成長は見込めないと、普段接するタイ政府関係者も考えているように思える」と指摘した上で、「日本もASEANとの経済連携を深化させる上でタイは重要なパートナーである。両国は少子高齢化など同様の課題を抱え、より大きな海外市場を獲得するという観点で、利害が一致しているからだ」と付け加えた。

一方で、中国企業のタイ進出が加速している今、より一層投資の「質」が問われる時代に突入しつつある。藤岡氏は、今年1月にシンガポール・マレーシア間で正式に開発協定が締結された「ジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ)」を例に挙げ、ASEAN全域で高付加価値産業の誘致が進む中、「タイも今後は投資金額だけでなく、現地での雇用創出やサプライチェーンの構築など、より投資の中身(価値)が評価される方向に転じていくだろう」と述べ、「その時にわれわれ日本政府や日本企業が、果たしてどこまで貢献できているかの真価が問われることになる」との見方を示した。