駐在員必読! タイ式経営の流儀

公開日 2025.04.10

タイのビジネス文化における、社内信頼と社外人脈の築き方

共通点が多いと言われる日本人とタイ人。しかし、ビジネスの場になると価値観や意識の違いが際立ち、戸惑う日本人も少なくない。筆者は、日本で長く働いた経験を持ち、日本企業や日本のビジネスパーソンの特徴、考え方の傾向を目の当たりにしてきた。そこで今回は、タイの文化や社会構造から現代のタイ人の仕事観を紐解き、タイ人、日本人の両視点から、在タイ日系企業の日本人リーダーたちが知っておくべき、明日から実践できるタイ式ビジネスのフレームワークを解説する。

今回、タイの文化やタイ人の仕事観を掘り下げて、日本や日本人との比較で解説をするが、どちらかが「正しい」や「間違い」はないということを最初に申し上げたい。あるのは「違い」のみ。その違いを理解して、お互いが持っている「共通点」をどのように活かしていくかが、ビジネスの成功の鍵となる。

執筆:ガンタトーン・ワンナワス

2004年埼玉大学工学部卒業後、在京タイ王国大使館工業部へ入館。タイ帰国後の2009年にメディエーターを設立、CEOに就任。日本政府機関や日系企業のプロジェクトをコーディネート。日本人およびタイ人ビジネスパーソン向けに異文化をテーマとした講演・セミナーを実施(延べ1万2千人以上)。

タイビジネスを知る、「誰と付き合うか」の重要性

タイ人経営者は「仕事作り」の前に「社内の信頼作り」と「社外の人脈作り」を戦略的に構築し、仕事の成果につなげている。日本のビジネスシーンにおいて、しばしば「何をするかより誰とするか」という価値観が語られるが、タイでの会社経営においては「何を知っているか(Know-How)よりも誰を知っているか(Know-Who)」が重要視されている。そのため、経営者やマネジメント層にとって、人脈作りは最も重要な仕事の一つとなっている。

現代のタイのビジネスパーソンのこうした価値観は、タイの歴史に深く関係している。スコータイ王朝の「家父長主義」やアユタヤ時代に確立された「階級制度」の影響は、今なおタイ社会に根付いている。

さらにアユタヤ時代にタイは国際貿易の中心地として、他民族が入り混じっていた。つまり多様な階級と民族が共存する社会で成功するためには、相手を注意深く観察し、状況に応じて付き合い方を使い分ける必要があった。この価値観は現代でも経営者層を中心に強く意識されており、タイ人は「誰と付き合うか」を重視する傾向がある。

タイと日本のコミュニケーションギャップを知る

グローバルな仕事に関わるビジネスパーソンに求められる能力の一つに異文化対応力が挙げられる。米国など欧米諸国はローコンテクスト文化で、言葉を使って明確に伝える傾向にあるため、真逆のハイコンテクスト文化で育った日本人は異文化ギャップに気づきやすく、適応力がすぐに発揮される。

一方でタイは、ハイコンテクスト文化で日本と似ている部分が多くあるため、本当はさまざまな違いがあるにもかかわらず、日本人はそのことに気づくまでに1〜2年かかる場合も少なくない。そして、駐在員の場合は、ようやく違いに気づいて歯車が合いはじめた頃に帰任となってしまうケースも珍しくない。タイと日本の文化や商習慣の違いを早い段階で学んでおくことは、タイでのビジネスの立ち上がりを早めるためにも重要である。

ハイコンテクスト文化の落とし穴

日本人とタイ人はコミュニケーションスタイルがハイコンテクストであり、無意識に「空気を読む」ことも共通している。異文化理解に基づく組織行動学を専門とするエリン・メイヤー教授が開発したカルチャーマップ※によると、日本人とタイ人は、指導(Leading)において「縦社会」であり、さらに見解の相違(Disagreeing)があった場合に「対立回避型」という特徴も共通している。

実は、この共通点こそ注意が必要だが、そのことに気づいている人は意外と少ない。意見の相違があっても、タイ人も日本人も対立を回避するために意見を言わないことが多い。こうした特徴をお互いに理解していないまま仕事を進めると、本音で対話ができず、溝が深まっていくのだ。

※参考:https://erinmeyer.com/books/the-culture-map

実績より信頼構築が鍵

日本人がタイで成果を上げるには「社内やチーム内のタイ人スタッフをいかに巻き込んでいけるかどうか」にある。タイ人スタッフの信頼を勝ち取ることができれば、それぞれの担当分野で「右腕」を育成でき、最終的に成果に直結する。タイ人は、仕事をする上で信頼関係を重視しているからだ。

信頼関係が希薄な時、会社(チーム)は非常に脆い。では信頼関係を築くにはどうしたらよいか。日本人は約束を守ることや仕事のパフォーマンスで信頼を積み重ねる「タスクベース」であるのに対し、タイ人は一緒に食事をしたり、プライベートな話をしたりして「関係ベース」で信頼を築いていく。

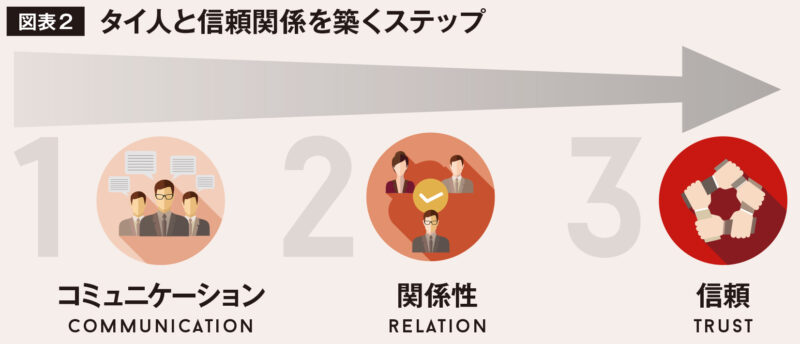

そのため、タイ人と信頼関係を築くためには日本人同士以上に「コミュニケーション」を取る必要がある。コミュニケーションを増やせば「関係性」が生まれ、関係性ができるとその結果「信頼」につながる(図表2)。

出所:筆者作成

出所:筆者作成

遠回りで煩わしく感じるかもしれないが、日本人とタイ人では信頼関係を構築する方法(ツール)が根本的に異なる。相手の信頼を得るためのツールの違いを理解し、それを習得して適切に活用すれば、タイ人との良好な関係を築くことができるだろう。

タイ人が求めるリーダーになるには

階級社会の影響が残るタイでは、今も多くのタイ人が階級コンプレックスを持っている。そのため、会社など組織で働くタイ人は、上司の言うことは聞かなければならない、つまりポジションパワーに従わなければいけないことを理解している。だからこそ、タイ人はポジションパワーを使って強く言われたくないと考えている。

そこで有効なのがパーソナルパワーだ。「リーダー」の対義語として「ボス」という言葉があるが、ボスはポジションパワーそのものである。タイ人はボスではなく「ビジョンを持った尊敬できるリーダー」が欲しいと考えている。これは日本人も同じはずだ。

では、リーダーの共通点とは何か。それは周りから見て自己犠牲をしているかどうかである。例えば、問題が発生したら真っ先に現場に飛び込んで解決することや、献身的に会社や部下のために働いていることをアピールすることで、「この人は本気で私たちのために働いてくれている」と思われ、パーソナルパワーが生まれやすくなる。

タイ人スタッフから最高のパフォーマンスを引き出すためには、部下やチームメンバーに「この上司のために仕事をしたい」と思わせることが重要である。日本人は人知れぬ努力や自己犠牲を美徳としている一方で、タイ人と働く際は意識的に理想の上司を演じることが効果的だ。マネジメントは経験だけでできるものではなく、特に異文化環境においては「知識」が不可欠となる。

言い訳を解決策に変える、タイ人との効果的な対話法

日々のビジネスシーンにおいて、トラブルや緊急の決断を迫られる場面は少なくない。特に問題が発生した際、「タイ人は言い訳ばかりする」と感じる日本人リーダーも少なくないだろう。しかし、この認識だけでは真の問題解決につながらない。ここで有効となるのが「事実に基づく論理的思考(Fact-Based Logical Thinking)」だ。

問題が発生した時、リーダーに求められるのは一方的な指示ではなく、効果的なファシリテーションである。具体的な数値や客観的な事実を引き出すことで、タイ人スタッフとの間に生じる誤解を大幅に減らすことができる。

例えば、タイ人スタッフから「言い訳」と感じる反応があった場合、それは単なる責任回避ではなく、「罰を軽減して欲しい」という気持ちから状況を説明しようとしている場合が多い。この時に大切なのは、感情的に反応するのではなく、給料や評価には影響はしないという心理的安全性を担保した上で、「現状はどうなっているのか」「どのようなデータがあるのか」という客観的事実を引き出し、そこから「何が必要か」「どうすれば解決できるか」と解決策に焦点を当てた質問に切り替えることで、意思決定のスピードとチーム全体の問題解決能力を向上させることができる。

事実に基づく論理的思考は、文化的背景を問わず有効なアプローチだが、特に階級社会でウェットな関係性を重視するタイにおいては、リーダーがこのアプローチを実践することは効果的といえる。

タイの経済団体を活用し、タイ人経営者とつながる

技術革新とグローバル化が急速に進む現代において、日本企業は単独ではなく、足りないものを補ってくれる現地パートナーと連携していくことの重要性は多くのビジネスパーソンが感じていることだ。

しかし、世界有数の日系企業の集積地であるタイにおいては、日系企業だけで成り立ってきた社会があり、日本人は現地企業との付き合い方のスキルをあまり磨いてこなかった。「タイ企業の経営者と出会いたいが、そもそもどうすればよいか分からない」という声もよく聞く。そこで、タイの経済団体や業界団地の活用法を紹介したい。

ビジネスネットワークの構築に欠かせないタイの代表的な経済団体は、「タイ商工会議所(TCC)」と「タイ工業連盟(FTI)」だ。TCCは本特集でインタビューしたカリン氏も会頭を務めた団体で、15の部会と170以上の業界団体が属している。一方FTIは47の部会と76の県連が属している。TCCやFTIの名前は知っていても、実際にどのような活動をしているのか、あるいはそもそもどのような企業が所属しているのかを知る日本人はそれほど多くないのではないだろうか。

筆者がすすめる活用法は、まず団体に加盟し、その後社内のタイ人スタッフの「渉外担当者」を決めることだ。その際、「Chief Partnership Officer(CPO)」や「Chief External Relations Officer(CERO)」といった新たな役職をつけることが鍵だ。これにより、外部関係を統括し、新たなビジネス機会の創出を担う役割であることが明確になる。

また担当者を決める時に、本業と兼務でもよいが、勤続年数や既存の役職にこだわらず、対人関係能力やコミュニケーション能力の高いタイ人を選ぶとよい。渉外担当者には頻繁にイベントに出席してもらい、タイ企業のキーパーソンと知り合えそうな機会には日本人も同行し、名刺交換を行う。目的は名刺交換後に連絡し、後日訪問機会を設けて、改めて自己紹介や情報交換を行うことである。

商談を成功に導くロジックモデルの活用法

晴れて商談の機会を得られた後は、自社がいかに価値を提供できる企業であるかアピールするために「プレゼンテーション方法」にも工夫してほしい。なぜなら、情報の伝え方にも文化による違いがあるからだ。これを理解するためにロジックモデルのフレームワークが役立つ。

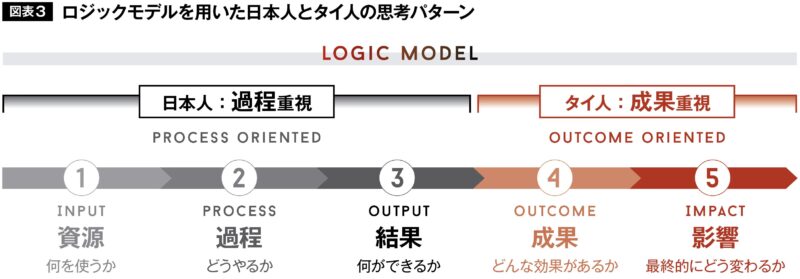

図表3の通り、ロジックモデルは、「過程」と「成果」に大別される。日本人とタイ人の説明のスタイルには大きな違いがある。日本人は左から、①資源(何を使うか)、②過程(どうやるか)、③結果(何ができるか)、④成果(どんな効果があるか)、⑤影響(最終的にどう変わるか)の順で説明する傾向にある。

出所:筆者作成

出所:筆者作成

この過程重視(Process Oriented)の説明は「なぜそうなるのか」のプロセスを重要視する日本人の価値観を反映している。一方、タイ人は成果重視(Outcome Oriented)で、「これをすれば何を得られるのか」という結果や効果を最初に求める傾向にある。タイ人には、説明の順番を逆にして、サービスや商品、プロジェクトなどで得られる具体的な成果やメリットを先に伝え、その後どうやって実現するかの過程を説明すると効果的だ。

迅速な意思決定で市場を制す

タイ企業と商談が進み、実行段階に入った時にハードルとなるのが意思決定のスピードだ。タイで成功を収めている大手企業には、ある共通したビジネス手法がある。それは、多くの施策を素早く実行し、市場の反応を見極めることだ。

タイの某小売大手企業の関係者は、「なぜ日本の小売業界はタイ市場で苦戦しているのか」という問いに対し、「日本とタイの季節感の違いに関係している」という見解を示した。日本には四季があり、季節によって消費者行動がある程度予測可能である。

一方、タイは一年中気温が高く、季節の変化が少ないため、「いつ何が売れるのか」の予測が極めて難しい市場環境だという。このような予測困難な市場だからこそ、タイ企業は多くの「球」を打ち出す戦略を取っているのだ。重要なのは、3ヶ月から半年程度で売れない商品やサービスは即座に撤退する決断力である。

日本企業は一般的にPDCA(計画、実行、評価、改善)サイクルを回すことを得意とするが、タイ企業は市場で反応の良いものだけを残し、売れないものにDCAを繰り返すことなく潔く諦める。その代わりに「ヒット」が出るまで球を打ち続けるのだ。

綿密な計画を立て、細部まで検討してから市場に出す緻密さは、日本企業の強みだが、予測不能なタイ市場では必ずしも効果的ではない。ビジネスにおいては、やりとりの密度が薄く長期間議論するよりも、密度の濃い短期間で実行や継続の是非を判断する方が効果的だ。

日タイ共創で変革を

グローバルビジネスの世界で、日本の商習慣は「NATO(No Action, Talk Only)」としばしば揶揄され、多くのビジネスチャンスを逃してきた現実がある。しかし世界には、日本の変革を強く期待し、応援する外国人ビジネスパーソンも多く存在している。筆者もその一人だ。タイにおいては、ベビーブーム世代とX世代が親日派の最後の世代かもしれない。なぜなら日本がタイの経済成長に大きく貢献した事実を知る世代だからだ。次世代の対日感情がどう変化するかは誰も予測できない。

一方で、タイ企業も約7,000万人の国内市場での成長には限界を感じており、6億7,000万人規模のASEANをはじめ、より大きな市場での成長機会に目を向けている。今こそ、日本企業がタイで築いてきた「信頼」という財産を最大限に活かす時である。日本企業とタイ企業が「協創」関係を構築し、新たな市場に革新的なインパクトを生むことに期待したい。